- Veröffentlichungsdatum : 13.09.2023

- – Letztes Update : 28.09.2023

- 19 Min -

- 3873 Wörter

- - 11 Bilder

50 Fragen und Antworten zum Jahrgang Starhemberg 1683 - Teil 2

11. Wurde der Jahrgang Starhemberg 1683 mit dem Briefbomber Franz Fuchs (auf Grund dessen Signaturfloskel „Wir wehren uns! Graf Ernst Rüdiger von Starhemberg“) in Verbindung gebracht?

Zwischen 1993 und 1997 gab es tatsächlich (haltlose) Verdächtigungen und mehrere Befragungen, sogar durch die Staatspolizei. Besonders betroffen waren davon Pioniere (auf Grund ihrer Sprengausbildung), ein Offizier, der in einer Rede den Satz „Um dem Vorbild Starhemberg gerecht zu sein, muss sich der Jahrgang erst in seiner beruflichen Tätigkeit beweisen.“ verwendete und jemand, der nicht nur dem Jahrgang Starhemberg 1683 angehörte, sondern auch in der Wiener Starhembergkaserne Dienst versehen hatte: Dieser sprachlich und historisch versierte Offizier hatte sich nach der Veröffentlichung der Bekennerschreiben von Franz Fuchs über den Starhemberg-Bezug geärgert. Da er wissen wollte, wer hinter diesen Pamphleten steckt, analysierte er diese sprachlich. Aus der Wortwahl sowie der Diktion der Bekennerschreiben folgerte er, dass diese mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht von einem „Hardcore-Nazi“ stammen und teilte dies mehreren Personen mit. Der Offizier wurde deshalb befragt und lag, wie sich später herausstellen sollte, mit seiner Textanalyse richtig.

12. Was wurde ausgebildet und wer hat ausgebildet?

Zu den damals mehr als fünfzig Lehrgegenständen zählten militärbetonte Fächer wie Taktik (Lehre vom Gebrauch der Streitkräfte im Gefecht bzw. die koordinierte Anwendung militärischer Mittel zur Erreichung eines gegebenen/gewollten Ziels unter Bewertung, Einbeziehung und zieldienlicher Verwendung der Lage, Kräfte sowie der räumlichen und zeitlichen Gegebenheiten), Gefechtsdienst, Waffen- und Schießdienst, Exerzierdienst, militärisches Nachrichtenwesen, Versorgungswesen, Körperausbildung, Wehrtechnik, Wehrmedizin, Militärgeographie, Ballistik sowie Waffen- und Pioniertechnik, aber auch Berufs und Standespflichten (vermittelt u.a. durch den „Benehmenspapst“, Buchautor und ehemaligen Offizier Willy Elmayer-Vestenbrugg).

Darüber hinaus erlernten die Militärakademiker auch Zeitgeschichte (vermittelt durch Univ. Prof. Dr. Ludwig Jedlicka), Nationalökonomie (vermittelt durch Univ. Prof. Dr. Adolf Nussbaumer), Staats- und Wehrpolitik, Personalwesen, Kriegsgeschichte, Kriegsvölkerrecht einschließlich Neutralitätsrecht, Rechtskunde, chemische Technologie, Verwaltungs- und Verfassungsrecht, Ethik, eine Fremdsprache (wahlweise Englisch oder Russisch) und Sozialkunde. Zu den Vortragenden zählten Universitätsprofessoren, Juristen, Ärzte, Generalstabsoffiziere, einsatzerfahrene Offiziere aus verschiedenen Waffengattungen, Diplomingenieure, Priester und anerkannte Fachkräfte aus anderen Bereichen.

Interessanterweise gab es beim Gefechtsdienst keine militärakademieeigenen Ausbildungsunteroffiziere wie an der Heeresunteroffiziersschule (später Heeresunteroffiziersakademie), sondern nur dienstzugeteilte. Damit hielt die Militärakademie den Kontakt zur Truppe und verhinderte ein „Elfenbeinturmdenken“. Unterrichte im Lehrsaal (heute würde man sagen Vorlesungen) wurden von diesen allerdings nicht gehalten. Der Gefechtsdienst erfolgte im Auswahlkurs und im Ersten Jahrgang meist unter Funktionswechsel im Rahmen eines (fallweise mit Panzerabwehrtrupps oder Granatwerfern verstärkten) Jägerzuges, im Zweiten Jahrgang auch im Kompanie- und Bataillonsrahmen. Die Jägerzüge waren in einen Kommandotrupp und drei Jägergruppen gegliedert. Sie verfügten meist über einen viersitzigen geländegängigen LKW Puch-Haflinger als Kommandantenfahrzeug und zwei Mannschaftstransportwägen Steyr oder GMC, die (ebenso wie die Kraftfahrer und Sanitäter) von der Stabskompanie der Militärakademie gestellt wurden.

Die organisationsplanmäßige Bewaffnung des Jägerzuges bestand damals aus einem (nicht ständig mitgeführten) überschweren Maschinengewehr M1, drei (als leichte oder schwere Maschinengewehre einsetzbaren) Maschinengewehren 42 (eines pro Jägergruppe), aus Sturmgewehren 58 (für Kommandanten, Kraftfahrer und Schützen) und aus vier Pistolen (drei als Zweitbewaffnung für die Maschinengewehrschützen und eine für den Sanitäter). Die Verständigung innerhalb der Züge erfolgte prinzipiell durch Zeichen, Zuruf oder Melder, seltener mittels Sprechfunk, da UKW-Handfunkgeräte (AN/PRC-6) auf Gruppenebene nur auftrags- und lageangepasst zugeteilt wurden. Von einem organisationsplanmäßigen Funkgerät pro Jägergruppe war damals noch keine Rede.

Die Unterrichte begannen immer pünktlich (Vorbildwirkung), der Taghabende meldete zu Unterrichtsbeginn der Lehrkraft. Nahezu alle Unterrichte waren sehr gut vorbereitet und die (damals) modernen Ausbildungshilfsmittel wurden genutzt (siehe Frage 15). Es gab viele Arbeitsunterrichte z.B. in Taktik. Kritische Fragen wurden nicht nur toleriert, sondern sogar erwünscht. Bei der Ausbildung ging es den Lehrenden/Ausbildenden grundsätzlich nicht um „möglichst viel Stoff“, sondern darum, dass „alles muss von allen verstanden bzw. gekonnt wird“ gemäß dem Grundsatz „Wissen ist gut, Können ist besser“. Auch der Jahrgangskommandant, Hauptmann Horvath, setzte rückblickend gesehen Maßstäbe. Darüber hinaus gab es fachübergreifende Beurteilungskriterien wie Führung und Eignung. Die durch Universitätsprofessoren abgedeckte Stundenzahl war relativ hoch, deren prozentueller Anteil jedoch gering, denn die Ausbildung war – anders als bei anderen Studien – eine Ganztagesausbildung mit regelmäßiger Nachtausbildung ohne mehrmonatige Ferien (siehe Frage 13).

Bei der Ausbildung der Offiziere ging es aber nicht nur um die Ausbildung an sich, sondern auch um das Verhältnis des Militärs zum Staat und zu dessen Organen. Der damalige Bundeskanzler Dr. Kreisky besuchte deshalb die Militärakademie und stellte sich (als erster Bundeskanzler der Zweiten Republik) mehrere Stunden lang den Fragen der Militärakademiker. Darüber hinaus gab es auch Treffen mit dem damaligen Landeshauptmann des Burgenlandes, Dr. Kery, an dessen Amtssitz sowie mit Nationalratsabgeordneten im Parlament.

13. Wie zeitintensiv war die Ausbildung und wie hoch die zeitliche Inanspruchnahme?

Die Truppenoffiziersausbildung umfasste mit dem Vorlauf von 22 Ausbildungswochen im Auswahlkurs (bzw. Vorbereitungskurs an der Heeresversorgungsschule) und den 44 Ausbildungswochen (einschließlich der Ausbildereinsätze, die benotete Praktika waren) in jedem der drei Jahre als Militärakademiker insgesamt 154 Ausbildungswochen. Jede Woche hatte etwa acht Tagausbildungsstunden von Montag bis Freitag, vier Tagausbildungsstunden am Samstag und acht Stunden Nachtausbildung, somit ca. 52 Ausbildungsstunden. Diese insgesamt ungefähr 8 000 Ausbildungsstunden (!) übersteigen die Ausbildungsstundenzahl späterer Studienordnungen und vieler „ziviler“ Studien deutlich. Ein Monat Akademieferien pro Jahr, Weihnachts- und Osterfeiertage sowie andere dienstfreie Tagen wurden bei dieser Aufstellung berücksichtigt, nicht jedoch die Dienste vom Tag, Vorbereitungszeiten, Ausarbeitungen, Reinigen der Unterkunft und ähnliche Tätigkeiten.

Dazu kam die zeitliche Inanspruchnahme durch nicht oder nur bedingt ausbildungsrelevante Tätigkeiten sowie militärische Vorgaben/Notwendigkeiten: Internatsbetrieb mit Zapfenstreich, Verlegungen, Reinigen, Dienste gemäß der Allgemeinen Dienstvorschrift (ADV) wie Bereitschaft, Wache (an der Militärakademie sowie beim Munitionslager Hölles), Militärakademiker vom Tag (MAk vom Tag was dem damaligen KvT – Korporal vom Tag – bzw. der heutigen Charge vom Tag bei der Truppe entsprach) und Offizier vom Tag (OvT). „Überstunden“ (im späteren Sinn) wurden massenweise (und meist unbezahlt) geleistet – Wochendienstzeiten von 60 bis 70 Stunden, davon durchschnittlich 52 Stunden Ausbildung waren normal.

14. Auf welche Eigenschaften und Fähigkeiten legte die Militärakademie damals besonderen Wert?

Die Studienordnung 70, nach der die Ausbildung des Jahrganges Starhemberg 1683 ablief, umfasste die Ausbildung im Gefecht, die allgemeine militärische Ausbildung und die staatspolitische Ausbildung und Erziehung. Man erwartete von den Militärakademikern generell planvolles Handeln im Sinne eines Auftrages. War die Lösung einer Aufgabe zielführend und konnte sie der Akademiker begründen, genügte das – auch wenn die gefundene Lösung nicht ideal war. Es galt der Grundsatz „Besser eine brauchbare Lösung rechtzeitig als die Ideallösung zu spät.“

Militärakademiker mussten also fähig sein, unter Zeitdruck und Stress brauchbare Lösungen zu finden (auch bei überraschenden Ereignissen). In engem Zusammenhang damit standen eine rasche Auffassungsgabe, die Fähigkeit, Wesentliches von Unwesentlichem zu unterscheiden, sowie zielgerichtetes, analytisches Denken ohne sich dabei zu „verzetteln“, aber auch der Mut zu einer Entscheidung trotz eventueller Bedenken bzw. Restrisiken. Verlässlichkeit, Kameradschaft, Teamfähigkeit, Konsequenz und Loyalität waren unverzichtbar, ebenfalls gefordert wurden Vorbildwirkung, eine klare verständliche Ausdrucksweise sowie standesgemäßes Verhalten und Auftreten. Darüber hinaus mussten Militärakademiker selbst harsche Kritik, einen rüden Umgangston, Misserfolge und Enttäuschungen „wegstecken“ können. Der wissenschaftliche Fachbegriff für letzteres lautet Frustrationstoleranz.

Körperlich und mental lag großer Wert auf Ausdauer, Leistungs- und Durchhaltewillen. Militärakademiker, die z.B. nicht besonders sportlich waren, aber ihre Leistungen mühevoll ständig verbesserten, wurden mehr geachtet als gute Sportler, die ihre Leistungen nicht verbesserten oder sogar verschlechterten, auch wenn diese mit denen der schlechteren Kameraden gleichwertig waren. Kälte, Nässe, Hunger, Durst, nächtliche Alarme, Schlafentzug bzw. das Schlafen auf der Ladefläche eines Lastwagens, am Boden oder in „menschenunwürdigen“ Unterkünften (während einer Verlegung wohnten die Militärakademiker in ehemaligen Hundeführerbaracken in Kaisersteinbruch, die das Bundesheer während der Balkankrise als temporäre Flüchtlingsunterkünfte anbot, was mit der Begründung, diese wären „menschenunwürdig“ von Partei- und Hilfsorganisationen verhindert wurde) musste man hinnehmen können, ebenso unklare sowie psychisch belastende Situationen. Dennoch musste man handlungsfähig bleiben. Jahre später wurden dafür die psychologischen Fachbegriffe Hardiness und Resilienz verwendet. Der Fachbegriff Hardiness, geprägt 1979 von Suzanne C. Kobasa, steht für den zuvor nicht definierten Persönlichkeitsfaktor der Widerstandsfähigkeit bei Stress sowie in kritischen Situationen und fand im deutschen Sprachraum erst Ende des Jahrtausends Eingang in die Fachsprache der Wehrpsychologie. Der Fachbegriff Resilience (deutsch: Resilienz), geprägt 1982 von Emmy E. Werner, steht für die Fähigkeit, Belastungssituationen zu bewältigen.

Der „Anspruch“ an Kommandanten, diese Duldungsfähigkeit zu besitzen sowie unerwartete, unklare sowie psychisch und physisch belastende Situationen unter Stress (auch mit Improvisationstalent) zu bewältigen, war nicht völlig neu: Schon vor fast 3 000 Jahren ordnete Homer seinem „göttlichen Dulder“ und „listenreichen“ Odysseus (deutlich anders als bei Achilles, Siegfried, Beowulf, Artus sowie bei der Mehrzahl anderer späterer „Heldengestalten“) – neben Mut und militärfachlichem Können – genau diese Kommandantenfähigkeiten zu, auch fernab des Kriegsgeschehens vor Troja.

Bei Ausarbeitungen und Prüfungen erwartete man die Einhaltung wissenschaftlicher bzw. akademischer Regeln (Quellenangaben, Quellenbewertung, Zitierregeln, Kenntnis des State of the Art des jeweiligen Fachbereiches, korrekte Anwendung der Fachterminologie, Nutzung der Fachliteratur, …). Das diente allerdings meist nicht der „Wissenschaft an sich“ (niemand verlangte von den Militärakademikern Altkirchenslawisch oder das Lösen von Differentialgleichungen 2. Ordnung) sondern primär der Vorbereitung auf das „dienstliche Leben als Offizier“ und das Militärhandwerk. Obwohl viel Wert auf Fach- und Allgemeinbildung gelegt wurde, stand für die Militärakademiker vor 50 Jahren generell militärhandwerkliches Können vor Akademisierung.

An diesen geforderten Eigenschaften (aber auch am offiziellen „Nichtakademikertum der Militärakademiker“) änderte sich auch mit der Studienordnung 80 nichts. Diese berücksichtigte allerdings das 1975 eingeführte Raumverteidigungssystem mit der klaren Trennung von Ausbildungsverbänden (Landwehrstammregimentern) und Einsatzverbänden, deren Hauptträger die Miliz war, mittels „Führung im Einsatz“ und „Führung im Frieden“. Einen zusätzlichen Schwerpunkt der Studienordnung 80, an der bereits Angehörige des Jahrganges Starhemberg 1683 (als Jahrgangskommandanten bzw. Lehrgruppenoffiziere) mitwirkten, bildete – auf Basis der Umfassenden Landesverteidigung (bestehend aus Geistiger, Wirtschaftlicher, Ziviler und Militärischer Landesverteidigung; im Verfassungsrang seit 1975) – die „Wehrpolitische Ausbildung“, die es in Österreich systematisch allerdings erst ab 1982, auf Basis des Richtlinienerlasses über die Durchführung der Staats- und Wehrpolitischen Bildung im Österreichischen Bundesheer, gab.

Ab 1997 rückte mit dem vierjährigen Fachhochschul-Studiengang „Militärische Führung“ und dem damit verbundenen Studienabschluss als Magister (FH) die „Wissenschaftlichkeit“ der Ausbildung in den Vordergrund. Es ging demnach gezielt um militärhandwerkliches Können gepaart mit Akademisierung. Mit der Einführung des Fachhochschul-Bachelorstudienganges Militärische Führung ab 2008, gab es allerdings in Zusammenhang mit dem EU-konformen dreistufigen Bologna-System einen de facto „Rückschritt“ zum Bachelor.

In allen diese Studienordnungen erreichten ca. 90 Prozent der Studierenden das Studienziel auf Grund des systemimmanent straffen „militärischen“ Studienbetriebes in der Mindeststudiendauer. Das macht(e) – zum Unterschied zu vielen anderen Studienrichtungen – die Masse der Militärakademiker bereits drei Jahre nach dem offiziellen Studienbeginn (Eintritt in den Ersten Jahrgang) voll berufstauglich und einsetzbar. Viele der in bzw. ab der Studienordnung 70 (und schon davor) geforderten Eigenschaften und Fähigkeiten spiegeln sich übrigens kaum oder gar nicht in vorangegangenen schulischen Leistungen, Zeugnis- und Klausurnoten. Weder ein Vorzugszeugnis noch ein bereits erworbener akademischer Grad ware eine Garantie dafür, die Militärakademie zu bestehen, hingegen wurde ein Militärakademiker, der es „mit Ach und Krach“ bis zur Matura geschafft hatte, Lehrgruppenerster.

15. Wie sah es damals mit technischen Hilfsmitteln bzw. Ausbildungshilfsmitteln aus?

Es gab keine allgemein genutzten elektronischen Hilfs- bzw. Kommunikationsmittelmittel und nur wenige Kopiergeräte. Im Bundesheer sowie in der Schweizer Armee existierten damals noch Brieftauben und im Kasino der Militärakademiker, in dem sich diese in der (kargen) Freizeit manchmal aufhielten, stand ein Schwarz-Weiß-Fernseher mit nur zwei Programmen. Vorschriften und dem Studium dienende Bücher wurden von den Militärakademikern entlehnt und mussten (unbeschädigt) zurückgegeben werden. Die „Papierflut“ war an der Militärakademie allerdings deutlich geringer als bei anderen Studienrichtungen. Die Militärakademiker fanden durchschnittlich mit drei dicken Ordnern das Auslangen, gefüllt mit je einem bis zwei Einhakheftern pro Gegenstand.

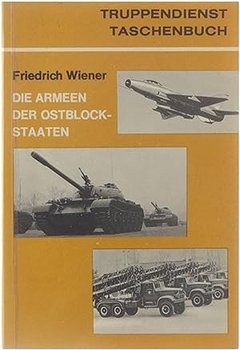

Die sehr gut sortierte Fachbibliothek der Militärakademie mit damals etwa 25 000 Werken (heute bereits über 36 000) – darunter auch ausländische Militärzeitschriften (Infantry, Armor, Artillery, …) – konnte regelmäßig genutzt werden und wurden das auch, die Entlehnung der Werke erfolgte kostenlos. Zusätzlich kauften sich viele Militärakademiker den „Ruef“ (Karl Ruef. Der Dienst im Bundesheer), ein Handbuch für österreichische Soldaten, vergleichbar mit dem international bekannteren deutschen „Reibert“ (Der Reibert. Das Handbuch für den deutschen Soldaten). Der „Ruef“ enthielt die wichtigsten Vorschriften und Regeln und man konnte darin auch Randbemerkungen machen, was in den ausgegebenen Vorschriften nicht erlaubt war. Sehr hilfreich waren auch TRUPPENDIENST-Taschenbücher, vor allem die Taschenbücher Kartenkunde und Geländekunde sowie die Taschenbuchreihe Fremde Heere (Die Streitkräfte der NATO. Die Streitkräfte des Warschauer Paktes. Die Streitkräfte der neutralen Staaten.). Auch zahlreiche Merkblätter der Militärakademie und der Waffenschulen, die in das Eigentum der Militärakademiker übergingen, unterstützen die Ausbildung .Im Bereich der Elektronischen Datenverarbeitung konnten die Militärakademiker (nach eingehender Einschulung) ebenfalls kostenlos und unlimitiert auf das Datendokumentationssystem des Österreichischen Bundesheeres (DaDok) das, basierend auf der booleschen Algebra, thesaurus- bzw. schlagwortgestützt, auf IBM 70/73 Rechnern lief, zugreifen, was Recherchen in Zeitungen, Fachzeitschriften und anderen Fachpublikationen ermöglichte.

Schultafeln waren damals in ganz Österreich noch State oft the Art und befanden sich daher auch in allen Lehrsälen. Die Lehrsaalausbildung fand daher zum Teil noch in der schulischen „Kreidezeit“ statt, obwohl Overhead-Projektoren bereits häufig verwendet wurden sowie vereinzelt Auflichtprojektoren, Flipcharts und Whiteboards. Es gab zahlreiche Lehrfilme (die meisten davon in Schwarz-Weiß), Lehrtafeln und Anschauungsmodelle (z. B. von Pionierbrücken) sowie Sandkästen zur Darstellung von Geländeteilen. Zu den wichtigsten Ausbildungshilfsmitteln zählten aber stets die Geräte, Waffen, Ausrüstungsteile und Fahrzeuge selbst, sowohl an der Militärakademie wie auch an den Waffenschulen.

Im Gefechtsdienst wurden Meldungen usw. grundsätzlich – scheinbar anachronistisch – mit Bleistift geschrieben, weil Füllfedertinte bei Feuchtigkeit zerrann und Kugelschreiber bei Kälte oder waagrechter Haltung zu wenig zuverlässig waren. „Weltraumkugelschreiber“, die in jeder Lage schreiben, gab es erst seit 1966 und waren teuer. Ein im Gefechtsdienst z.B. beim Decken zerbrochener Bleistift richtete auch weniger Schaden an, als ein ausrinnender zerbrochener Kugelschreiber. In den Kanzleien (z. B. in der Kompaniekanzlei) waren mechanische Schreibmaschinen die Norm, die Militärakademiker verfügten allerdings mit Masse weder über eigene Schreibmaschinen, noch über Maschinschreibkenntnisse. Man schrieb grundsätzlich mit der Hand, sowohl im Unterricht als auch bei Meldungen und Ausarbeitungen.

16. Viele Ausbildungsgänge finden „in einem Elfenbeinturm“ statt, wie war das damals an der Militärakademie?

Die Ausbildung der Militärakademiker erfolgte u.a. durch Offiziere bzw. Lehrer mit Einsatzserfahrung (siehe auch Frage 12) und zu einem erheblichen Teil „draußen“ (im Gelände oder bei der Truppe) und somit praktisch. Die Schieß- und Sprengausbildung war ebenfalls „Praxis pur“, ebenso die Körperausbildung. Ausbildereinsätze vom Militärakademikern fanden u.a. beim Panzerbataillon 1 in Wiener Neustadt, einem bundesheertypischen kleinen Verband, sowie in Kaisersteinbruch statt. Die Militärakademiker wurden dort mit der Vielschichtigkeit der österreichischen Jugend vertraut gemacht – vom wohlerzogenen „Buberl“ bis zum Vorbestraften. Bei Manövern und anderen Übungen waren die Militärakademiker in verschiedenen Verbänden als Gruppenkommandanten, Zugskommandanten oder als Funktionspersonal eingesetzt. Bei der Rechtsausbildung ging es meist um (anonymisierte) reale Fälle. Von einer Ausbildung im „Elfenbeinturm“ konnte somit keine Rede sein.

17. An welchen Waffen und Kampfmitteln wurden alle Militärakademiker ausgebildet?

Alle Militärakademiker wurden (einschließlich Scharfschießen)

- an den Pistolen 11,4-mm-P 11 (Colt Government M1911 A1 cal 45) und 9-mm-P 38,

- an den Maschinenpistolen 9-mm-MP 40, 7,65-mm-MP 41 und 9-mm-MP 69 Steyr,

- am Sturmgewehr 7,62-mm-StG 58 einschließlich Gewehrgranaten,

- am Scharfschützengewehr 7,62-mm-SSG 69,

- am (leichten und schweren) Maschinengewehr 7,62-mm-MG 42,

- am überschweren Maschinengewehr 12,7-mm-üsMG M1 sowie

- an den Panzerabwehrrohren PAR 66 „Carl Gustav“, PAR 67 sowie als letzter Jahrgang am M20A1 „Bazooka“ und

- an den mittleren Granatwerfern 8,1-cm-mGrW M1 und M29

ausgebildet, ebenso an Handgranaten, Panzerminen sowie an Spreng-, Zünd- und Leuchtmitteln.

Das 7,62-mm-StG 58 war bei den meisten Waffengattungen die organisationsplanmäßige Waffe vom Rekruten bis zum Bataillonskommandanten. Jeder Militärakademiker konnte es daher mit verbundenen Augen auseinandernehmen und zusammensetzen sowie in allen Gefechtssituationen wirksam einsetzen. Einweisungen gab es auch an weiteren Waffen, darunter das bekannte Sturmgewehr AK-47 „Kalaschnikow“ sowie die ebenfalls bekannten Maschinenpistolen „Uzi“ und „Škorpion“, am 12-cm-schweren Granatwerfer, an der 10,6-cm-rückstoßfreien Panzerabwehrkanone sowie an der 2-cm-Infanteriefliegerabwehrkanone. Weitere Waffenausbildungen z.B. an der 10,5-cm-leichte Feldhaubitze, der 15,5-cm-schwere Feldhaubitze sowie an verschiedenen Panzerkanonen gab es im Dritten Jahrgang an mehreren Waffenschulen, aber nur für die Angehörigen der jeweiligen Waffengattung.

Keine Ausbildung erfolgte an Bajonetten, Kampf- und Feldmessern, denn Bajonette gibt es im Bundesheer bis heute nicht und Feldmesser erhielten die Soldaten erst ab 1978. Das Tragen „privater“ Messer zur Gefechtsadjustierung wurde allerdings toleriert, z.B. eines k.u.k. Bajonettes oder eines Finnenmessers (Puukko). Bei dessen Verwendung bestand jedoch auf Grund des Fehlens einer Parierstange die Gefahr des Abrutschens vom Griff und damit einer Selbstverletzung.

18. An welchen Fahrzeugen wurden die Militärakademiker ausgebildet?

Alle Militärakademiker wurden am geländegängigen LKW ¼ t Puch-Haflinger sowie am Krad (Kraftrad = Motorrad) Puch 125 cm3 MCH ausgebildet. Die erworbenen Militärführerscheine konnten auf Zivilführerscheine A und B überschrieben werden. Der Kradausbildung war eine Fahrradprüfung bzw. Fahrradausbildung vorgestaffelt. Geländefahren und Kolonnenfahren sowie das Fahren bei Nacht hatten einen hohen Stellenwert. Im Zuge der Ausbildung gab es einen Mot-Marsch durch ganz Österreich, bei dem Militärakademiker (im Beisein von Fahrlehrern) auch Lastwagen lenkten und in der Verkehrsregelung eingeschult wurden. Auch der Transport mit Luftfahrzeugen (Hubschraubern) einschließlich Luftlandung war ein Thema und wurde mehrmals geübt. Darüber hinaus erfolgten an manchen Waffenschulen weitere Fahrausbildungen (Panzerführerschein, Führerschein für Pioniermaschinen).

19. Welchen Stellenwert hatte und wie erfolgte die Körperausbildung?

Die Körperausbildung der Militärakademiker hatte einen hohen Stellenwert, ging es doch um die unverzichtbare körperliche Einsatztauglichkeit sowie um die Erhaltung bzw. Hebung der Kondition, primär im Bereich Ausdauer. Die Ausbildung erfolgte in mehreren Bereichen z.B. als regelmäßiger Frühsport, als Mehrstundenblock ein bis zwei Mal wöchentlich, als Wahlsportart (Reiten, Judo, Fallschirmspringen, Leichtathletik und Fechten jeweils am Mittwochnachmittag), im Zuge von Gefechtsdiensten und Märschen, (der längste davon von Allentsteig nach Wiener Neustadt einschließlich Donauüberquerung im Ruderboot) sowie in der Sommer- und Winteralpinausbildung, die sich nach der Eignung richtete. In späteren Studienordnungen war Fallschirmspringen bereits ein Pflichtfach.

Bei der Körperausbildung waren Ziele (Limits) vorgegeben, auf die hingearbeitet wurde. Darüber hinaus wurden außerhalb des Bundesheeres anerkannte Leistungen gefordert bzw. angeboten, u.a. der Erwerb von Wasserrettungsabzeichen mehrerer Stufen sowie des Österreichischen Turn- und Sportabzeichens (ÖSTA). Im Rahmen des Wahlsportes war der Erwerb des Österreichischen Campagnereiter-Abzeichens (im Springreiten) möglich sowie das Ablegen der Turnierreifeprüfung in Fechten. Ein Jahrgangsangehöriger war sogar Militärweltmeister und mehrfacher Staatsmeister im Säbelfechten. Militärakademiker mit alpinistischen Vorkenntnissen wurden zum Heereshochalpinisten ausgebildet, die anderen (bei der Truppenalpinausbildung) so weit, dass sie Seilschaften bis zum Schwierigkeitsgrad 2+ führen konnten.

Die Limits wurden von guten Sportlern ohne übermäßigen Aufwand erreicht, aber auch sportlich unbegabte Militärakademiker erbrachten nach intensivem Training brauchbare Leistungen, z.B. bei Läufen über vier oder fünf Kilometer mit einen Kilometerschnitt von ca. vier Minuten aber auch relativ problemlos 40 Liegestütze am Stück. Für Naturtalente und „Muskelhunde“, die bis zu 32 (!) Klimmzüge schafften, war der Sport weniger anstrengend als für den Rest, dennoch war die Herausforderung stets relativ hoch, erwartete man doch auch von den guten Sportlern Leistungssteigerungen.

Die Ausbildung zum Lehrwart/Bundesheer-Sportausbilder gab es damals noch nicht, diese erfolgte erst Jahrzehnte später in Zusammenarbeit mit der Bundesanstalt für Leibeserziehung. Grundsätzlich galt in der Körperausbildung nicht „Hopp oder Drop“ sondern Fördern statt Rausschmeißen sowie Üben, Üben und nochmals Üben. „Schwächere“ Militärakademiker wurden (oft ziemlich nachhaltig und unsanft) zur geforderten Leistung gebracht, etwa durch Laufen nach Dienst im Akademiepark oder Training in der dienstfreien Zeit im „Kraftkammerl“. Sie bekamen Chancen und Hilfen, die Limits zu erfüllen, „durchgetragen“ wurde allerdings niemand.

20. War die Ausbildung gefährlich?

Das Verletzungsrisiko war systemimmanent hoch, vor allem bei der Körperausbildung (Hindernisbahn, „Kehrbachsprünge“ über den, durch den Akademiepark fließenden, ca. vier Meter breiten Kehrbach, der betonierte Ufer hatte) sowie beim Gefechtsdienst (Nachtmärsche in unbekanntem Gelände, Überwinden von Stacheldrahthindernissen, gefechtsmäßiges Absitzen von Fahrzeugen etc.) oder der Alpinausbildung (Klettern, Schifahren mit voller Ausrüstung abseits von Pisten, Steinschlaggefahr). Da selbst bei -15°C stundenlang „draußen“ geübt wurde, bestand fallweise die Gefahr von Erfrierungen (Nase, Ohren oder Finger), die Gruppenzelte, die von kleinen Blechöfen mit Haken am, als Mittelstütze dienenden, Kaminrohr (bis zur Rotglut der Öfen) beheizt wurden, konnten abbrennen, wenn dort unbeaufsichtigt zum Trocknen aufgehängte Bekleidung Feuer fing. Ein Zelt verbrannte tatsächlich.

Beim Geländefahren kam es am heißen Auspuff der Motorräder zu Unterschenkelverbrennungen zweiten Grades (das Krad Puch 125 cm3 MCH entsprach zwar den damaligen, nicht aber den heutigen Bestimmungen für Geländemotorräder) und beim Scharfschießen „explodierte“ trotz richtig eingestelltem Verschluss- und Zündabstand ein überschweres Maschinengewehr, das eine ansonsten zuverlässige und noch heute weltweit bewährte sowie verwendete Waffe ist (12,7-mm-üsMG M2, das bereits vor dem Zweiten Weltkrieg konstruiert wurde). Für die Pistole 9-mm-P 38 verwendete man an Stelle der nicht mehr verfügbaren Originalmunition notgedrungen eine moderne Munition gleichen Kalibers, die aber – was man anfangs nicht wusste – zu stark war. Beim Schießen konnten daher Teile der Waffe absplittern und dem Schützen ins Gesicht fliegen.

Verrutschte beim Scharfschießen der Gehörschutz (kleine Plastikstöpsel oder Watte, gepolsterte, schalldruckabsorbierende Gehörschutzbügel, die die gesamte Ohrmuschel umschließen, waren damals noch nicht üblich) bestand – z.B. auf Grund des „hellen“ und „harten“ Knalls der russischen Originalmunition der 7,65-mm-Maschinenpistole 41 – die Gefahr zeitlich begrenzter oder dauernder Knalltraumata (wie Hörminderung oder Tinnitus). Diese Gefahr gab es auch bei der Simulation von Granateinschlägen durch Knallkörper (kubische Kanonenschläge) sowie beim Einsatz von schweren Waffen. Nicht grundlos witzelte man damals, Artilleristen würden nur gerade oder ungerade Zahlen hören, je nachdem, ob sie am linken oder rechten Ohr taub wären. Auch die damals übliche und erlaubte Verwendung von Handgranatenzündern z.B. als Sprengfallen-, Alarmminen- oder Schützenminensimulation (Anti-Personenminen wurden erst Jahrzehnte später verboten) war nicht ungefährlich. War man (als „Feind“ oder aus Versehen) zu nahe dran, gab es Hautverbrennungen und Pulvereinsprengungen.

Manche Situationen wurden allerdings nur „in der Situation“ als gefährlich empfunden, obgleich die reale Gefahr gering war, z.B. Sprünge vom Zehn-Meter-Turm ins Wasser, Abseilen über Überhänge, Gefechtsübungen mit Sprengungen von Sperren sowie zur Simulation von Artillerieeinschlägen oder der Sprung mit voller Ausrüstung aus einem schwebenden Hubschrauber.

Auch wenn es desillusionierend klingt: Gefahrensituationen und ein bewusstes Handeln „in die Gefahr hinein“ waren vor 50 Jahren – und sind es bis heute – unverzichtbare Bestandteile des Offiziersberufes, die weder durch eine Simulatorausbildung noch durch eine Akademisierung oder den Einsatz von Hochtechnologie ersetzbar sind.

Zeitgenössische Zitate, Sprüche und Anekdoten

… zum Verhalten an der Militärakademie:

»Quod licet Iovi non licet bovi (sinngemäß: Was dem Gott Jupiter erlaubt ist, ist einem Rind noch lange nicht erlaubt), aber des bovi - des Rindviech - des san dabei Sie!« belehrte der Panzerhauptlehrer einen Militärakademiker, den er auf einen Adjustierungsfehler aufmerksam gemacht hatte, worauf der Angesprochene dem Panzerhauptlehrer ziemlich pampig ebenfalls einen Adjustierungsfehler vorgeworfen hatte.

… als Eselsbrücken:

»WÜSTE« war nicht nur Ortsbezeichnung sondern auch eine Formel zum Ermitteln von Entfernungen und stand für „Weite über Strich ist Entfernung in Kilometern“. Sah der Militärakademiker einen Panzer (Durchschnittslänge sechs Meter), der drei Strichmarken im Fernglas überdeckte, wusste er in Sekundenschnelle, dass der Panzer ca. zwei Kilometer entfernt war (6 / 3 = 2) – ohne GPS und so schnell wie ein Laserentfernungsmesser (den es damals bei der Truppe noch nicht gab). Solche einfachen Hilfen gab es viele – aber man musste sie beherrschen!

… als Synonyme:

»Holländische« (Van de andern) und »Schnorillos« waren die Lieblingsmarken einiger Militärakademiker, die sich auf Grund des mageren Gehaltes keine eigenen Zigaretten leisten konnten oder wollten.

… als zynische Bemerkungen zur Ausbildung und deren Orten:

»Essen wird durch stramme Haltung ersetzt« witzelten die Militärakademiker bei Durchhalteübungen, bei denen es z.B. ganztägig keine Verpflegung gab, zwei Nächte keinen Schlaf oder ständige Laufschritteinlagen. Die Militärakademiker wurden sich dabei ihrer Leistungsgrenzen bewusst und sahen diese Erschwerungen als wichtige Erfahrung und nicht als Schleiferei.

»Gott erschuf in seinem Zorn Kaisersteinbruch, Bruck und Horn« reimte man damals im Bundesheer über drei von einem „Elfenbeinturm“ besonders weit entfernte Garnisonen

… zur Waffe:

»Das Gewehr ist die Braut des Soldaten« galt in Österreich auch für Offiziere, denn die organisationsplanmäßige Waffe war bei den meisten Waffengattungen vom Rekruten bis zum Bataillonskommandanten das Sturmgewehr 58.

»Legen‘s Ihnen gleich dazu!« hörte jeder Militärakademiker, dem beim Gefechtsdienst, beim Exerzieren oder in der Unterkunft das Sturmgewehr umfiel. Er pumpte dann zehn bis zwanzig Liegestütze, meist mit lautem Mitzählen, und fallweise weitere zehn »wegen zu leisem Mitzählen«.

»Einsatzdenkweite 300 Meter« lautete – angelehnt an die „Einsatzschussweite 300 Meter“ des Sturmgewehres 58 – die Kurzbeschreibung der Intelligenz „schlichter Denker“.

… zur Sportausbildung:

»Sport ist Mord« und »Sport und Turnen füllt Gräber und Urnen« stöhnten viele Militärakademiker, weil beim Sport – vor allem bei der Hindernisbahn oder bei Sprüngen über den Bach im Akademiepark – ein hohes Verletzungsrisiko bestand, aber auch, weil die ständigen, stets mehrere Kilometer langen Läufe ziemlich anstrengend waren.