Umfassende Landesverteidigung Heute

Die Umfassende Landesverteidigung (ULV) wird 50 Jahre alt. Sie ist in der Bundesverfassung verankert und Grundlage für den gesamtstaatlichen Weg Richtung Verteidigungsfähigkeit der Republik. Sie stand lange nicht im politischen Fokus und ist heute aktueller denn je.

Aktuelle Rahmenbedingungen

Die durch die Rückkehr des Krieges in Europa fundamental geänderte strategische Sicherheitslage Österreichs, wie sie in der Österreichischen Sicherheitsstrategie 2024 beschrieben wird, erfordert ein in die gesamteuropäische Sicherheitspolitik eingebettetes Verständnis. Vor allem die jüngsten geopolitischen Ereignisse zeigen, dass die im Risikobild 2025 düster gezeichnete Zukunft um eine Facette reicher werden könnte: der Kontrollverlust der Europäischen Union (EU) in ihrem geopolitischen Umfeld und primären Interessensbereich. Aktuelle Entwicklungen, wie der Überfall der terroristischen Hamas auf Israel, der russische Angriffskrieg auf die Ukraine, die Niederwerfung des syrischen Machthabers Baschar al-Assad in Syrien und der vorangegangene Kampf gegen den Islamischen Staat sowie der Rückzug Europas aus dem Norden Afrikas und in der Levante sind Beispiele für den Machtverlust der EU.

Die Renaissance der geopolitischen Willkür von Großmächten, wie sie derzeit in den USA, in Russland und China zu beobachten ist, wird Staaten und internationale Institutionen vor weitere Herausforderungen stellen. Für die EU, aber vor allem für ihre Mitgliedsstaaten, bedeutet das, dass sie zur Absicherung der eigenen vitalen Interessen ein authentisches Abschreckungspotenzial und Verteidigungsdispositiv aufbauen und aufrechterhalten müssen. Sollte das nicht gelingen, geht die Fähigkeit zur Behauptung ihrer Souveränität endgültig verloren.

Rückblick

Nachdem Österreich seine Souveränität wiedererlangt hatte, wurde am 26. Oktober 1955 die Neutralität als ein zentrales Element der österreichischen (Außen-)Politik verankert. Am 14. Dezember 1955 trat das Land den Vereinten Nationen bei. Diese Neutralität, die zwischen den Machtblöcken im Westen und Osten glaubwürdig verdeutlicht werden musste, stellte die junge Republik – und vor allem das Bundesheer – vor gewaltige Herausforderungen. Dabei musste der österreichische Staat seine strategische Ausrichtung dahingehend gestalten, dass er der geopolitischen Lage Rechnung trug und staatliches Überleben sowie die Entwicklung von Wohlstand ermöglichte. Der Landesverteidigung konnten nicht alle Lebensbereiche untergeordnet werden, ohne einen gesicherten Lebensstandard zu gefährden. Es musste ein ausbalanciertes Konzept gefunden werden.

Von 1955 bis 1969 herrschte eine weitgehend isolierte Betrachtung des militärischen Einsatzes zur Landesverteidigung vor. So wurde in Planungen primär davon ausgegangen, den Angriff feindlicher Kräfte ab der Staatsgrenze zu verzögern, um währenddessen eine Mobilmachung durchführen zu können und danach den Feind in verteidigungsgünstigem Gelände zu schlagen. Im Fall eines Angriffes aus dem Osten wäre, wenn überhaupt, eine denkbare Gegenwehr erst ab dem Raum Oberösterreich und Salzburg möglich gewesen. Bereits 1962 ergab sich zur Verringerung der Reaktionszeit und Sensibilisierung der Bevölkerung die Möglichkeit, das Bundesheer im Krisen-, Neutralitäts- und Verteidigungsfall einzusetzen.

Die auf den Verteidigungsfall abzielenden militärischen Planungen betrafen die meisten Nachbarstaaten Österreichs. Sie fokussierten sich jedoch primär auf die Verteidigung gegen einen Angriff des Warschauer Paktes über österreichisches Territorium. Die Verteidigung gegenüber NATO-Mitgliedstaaten wurde zwar geplant, vorrangig wurde die NATO aber als möglicher Unterstützer Österreichs nach einem Angriff des Warschauer Paktes gesehen. Diese Unterstützung wäre allerdings erst verfassungsrechtlich legitim geworden, wenn die österreichische Neutralität durch einen Angriff von außen erloschen und Österreich zur Kriegspartei geworden wäre.

Zwei Angriffsrichtungen

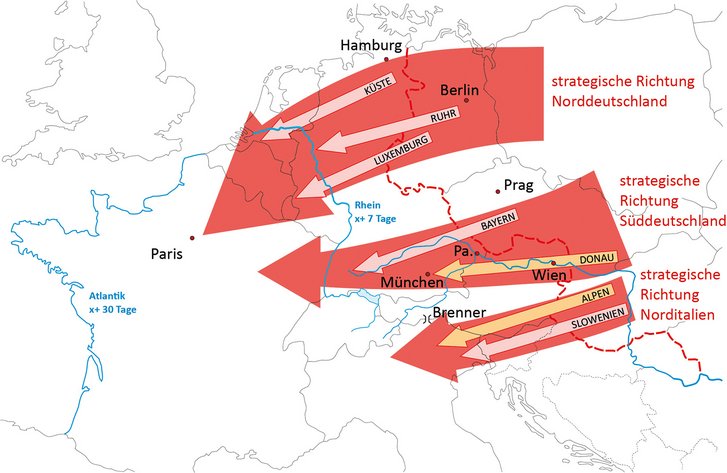

Bei einem Angriff des Warschauer Paktes über österreichisches Staatsgebiet lässt das Gelände zwei operative Ost-West-Stoßrichtungen zu: Die eine verläuft nördlich der Alpen, angelehnt an das etwa 300 Kilometer lange Donautal von Wien über Linz nach Passau/Salzburg bis nach München. Die zweite Stoßrichtung besteht südlich der Alpen und verläuft von Graz über Klagenfurt nach Treviso. Bei einer Offensive entlang beider Angriffsrichtungen wären über zwei Drittel der österreichischen Bevölkerung und der Industrie direkt von Kriegshandlungen betroffen gewesen.

Als wesentliche Nord-Süd-Stoßrichtungen wären das östliche Alpenvorland sowie – durch die Alpen – die Tauernautobahn (Fertigstellung in Abschnitten in den 1970er- und 1980er-Jahren) und die Brennerlinie (Fertigstellung der Autobahn 1969) möglich gewesen. Dabei wäre davon auszugehen gewesen, dass bei einem Angriff des Warschauer Paktes entlang der beiden Ost-West-Stoßrichtungen eine rasche Teilung Österreichs und des Bundesheeres eingetreten wäre. Das hätte eine enorme Schwächung der Verteidigungsfähigkeit bedeutet.

Aufstände im Osten

Die Niederschlagungen der Aufstände in Ungarn (1956) und in der Tschechoslowakei („Prager Frühling“ 1968) durch Truppen des Warschauer Paktes sowie der anschließende Verbleib sowjetischer Divisionen in diesen Staaten erforderten eine Neubeurteilung der Lage durch das Bundesheer. Diese ergab, dass sich die Vorwarnzeit und damit die Zeit für eine Mobilmachung zur Abwehr eines Angriffes des Warschauer Paktes für Österreich stark reduziert hatte. Die Konsequenz war, dass die Zeit für eine nationale Mobilmachung verkürzt werden musste. Die durch die sowjetischen Aufstandsniederschlagungen ausgelösten österreichischen Sicherungseinsätze legten die Schwächen der österreichischen Verteidigungsplanungen offen – in Hinblick auf die Verzögerung eines Angreifers bis zum Herstellen der eigenen Verteidigungsfähigkeit.

Mit dem Manöver „Bärentatze“ (siehe TD-Heft 4/2019) sollte im Jahr 1969 überprüft werden, inwieweit die vorgesehene Synchronisation von Verzögerung und Mobilmachung funktionierte und die Verteidigungsbereitschaft realistisch gegeben war. Dabei erkannte das Bundesheer, dass die infanteristischen Kräfte den mechanisierten weitgehend unterlegen waren und ein Erkämpfen der erforderlichen Zeit als unwahrscheinlich anzusehen war. Die Folgerung, neue mechanisierte Verbände aufzustellen, war aus budgetären Gründen nicht möglich. Eine Alternative musste her – die Raumverteidigung wurde erdacht.

Raumverteidigung

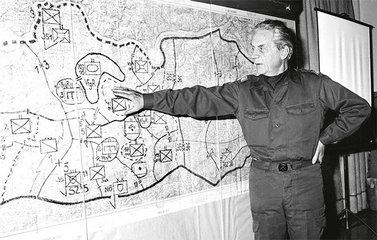

Maßgebliche Protagonisten dieser Verteidigungskonzeption waren Bundesminister Karl Lütgendorf und vor allem General Emil Spannocchi. Letzterer entwickelte auf Grundlage der Kleinkriegsführung des 20. Jahrhunderts und der Gedankengänge militärischer und politischer Führer der anfänglich schwächeren Parteien das Konzept der Raumverteidigung. Spannocchi verdeutlichte: „Zunächst einmal ist es eine geschichtliche Tatsache, […], dass immer der quantitativ und qualitativ Schwächere bei einer kriegerischen Auseinandersetzung mit dem Stärkeren dann in kürzester Frist unterliegt, wenn er nach denselben Maximen, aber aufgrund eines geringeren Potenzials – sozusagen in der maßstabgerechten Verkleinerung – zur Auseinandersetzung angetreten ist. […] D.h., dass der Fehler darin lag, dass der Kleinere sich genau jenes Verhalten aufzwingen ließ, das der Stärkere ihm vorschrieb.“

„Unkonventioneller Weg“

In seiner Analyse der Rahmenbedingungen zeigte General Spannocchi die wesentlichen Problematiken auf, die Österreich bei der Behauptung seiner Neutralität und Souveränität betrafen. Darin führte er an, dass es einem Kleinstaat nur eingeschränkt möglich sei, einen wirtschaftlich-militärischen Komplex aufzubauen und die dementsprechende Durchhaltefähigkeit zu erzeugen, die erforderlich ist, um Großmächten auf Augenhöhe zu begegnen. Darauf basierend zeigte er zwei Möglichkeiten für einen Kleinstaat auf: Einerseits die Möglichkeit, einem der großen Bündnisse beizutreten, andererseits – wie er sagte – den „unkonventionellen Weg zu gehen“.

Abschreckung

Als Maximen für einen „unkonventionellen Weg“ und einen umfassenden Verteidigungskrieg können festgehalten werden, dass es

- einen effektiven Widerstand geben muss,

- die Sicherstellung der Überlebensfähigkeit der Bevölkerung gewährleistet sein muss,

- die zumindest begrenzte Behauptung der Souveränität in einem zweckmäßig großen Staatsgebiet zu erhalten ist und

- der zivile Widerstand dem militärischen ebenbürtig sein muss.

Das primäre Ziel war eine glaubhafte Abschreckung, die eine militärische Eskalation vermeiden sollte. Spannocchi dazu: „Dies bedeutet als erste vordringliche Aufgabe die Vorbereitung des Einsatzes aller militärischen Mittel zum primären Zweck, durch glaubhafte Beherrschung der politisch/militärischen Krise in der strategischen Umwelt den Frieden in Freiheit zu erhalten. Erst in zweiter Linie, bei Versagen der Wirkung dieser auf die Erhaltung des Friedens ausgerichteten Anstrengung, wird es einer militärischen Verteidigung obliegen, die Souveränität des Landes zu erhalten, um auf ihrer Basis Grenzen zu verteidigen oder verlorene Gebiete zurückzugewinnen.“

Gesamtstaatliche Verteidigung

Die Berücksichtigung dieser Maximen basierte auf dem Konzept der ULV und der Vorstellung, dass Österreich im Falle eines Angriffes von einem der beiden Machtblöcke mit einer ausschließlich militärischen Landesverteidigung nicht das Auslangen finden würde. Für eine umfassende Verteidigung werden vor allem zivile Ressourcen und der Rückhalt in der und die Unterstützung durch die Bevölkerung benötigt. Die ULV zielt darauf ab, die militärischen und zivilen Ressourcen derart zu bündeln, dass einerseits Österreich als Angriffsziel unattraktiv wird und andererseits nach einem erfolgten Angriff ein Nehmen und Offenhalten der operativen Stoßrichtungen erschwert und im Idealfall sogar verhindert würde.

Dabei sind die militärischen und zivilen Kapazitäten eng an den Verteidigungswillen der Bevölkerung gebunden. Die gesamtstaatliche Koordinierungskompetenz und die Verantwortung für die Umsetzung sind daher dem Bundeskanzleramt zugeordnet. War bis zum „Prager Frühling“ eine getrennte Sichtweise auf die Landesverteidigung vorhanden, führten der Einmarsch von Truppen der Sowjetunion und Teilen des Warschauer Paktes in die Tschechoslowakei und die Niederschlagung der dortigen Proteste vor Augen, dass sich ein Kleinstaat nur dann nachhaltig verteidigen kann, wenn sein Widerstand gesamtstaatlich ausgerichtet ist.

Umfassende Landesverteidigung

Die in der Verfassung verankerte ULV besteht aus vier Bereichen oder Säulen,

- der militärischen,

- der geistigen,

- der zivilen und

- der wirtschaftlichen Landesverteidigung.

Im parlamentarischen Diskurs der 1970er-Jahre wurde auch über eine ausschließlich politische Landesverteidigung diskutiert. Diese hätte die außenpolitische Komponente in die ULV einbeziehen sollen. Sie wurde nie verwirklicht. Später wurden die für eine ULV notwendigen Maßnahmen in Form eines Landesverteidigungsplanes festgelegt. Dieser wurde 1985 veröffentlicht und beschreibt die ULV folgendermaßen: „Zur Verwirklichung der Umfassenden Landesverteidigung leistet das österreichische Volk unter Bedachtnahme auf seine Möglichkeiten den erforderlichen Beitrag. Darunter sind neben der Erfüllung der allgemeinen Wehrpflicht und der Zurverfügungstellung entsprechender finanzieller Mittel des Staates insbesondere zivile Schutzvorkehrungen und wirtschaftliche Bereitschaftsmaßnahmen zu verstehen. Zu diesem Zweck ist das österreichische Volk über Notwendigkeit, Aufgaben und Ziele der Umfassenden Landesverteidigung ausreichend zu informieren.“

Vier Säulen der ULV

- Die Säule der militärischen Landesverteidigung besteht aus authentischer Abschreckung und nachhaltiger Verteidigung der österreichischen Souveränität. Aufgabe des Bundesheeres ist es, auf die Anlassfälle Krisen-, Neutralitäts- und Verteidigungsfall vorbereitet zu sein. Als Krisenfall ist der Einsatz des Bundesheeres bei niedriger Intensität im Angesicht internationaler Spannungen zu sehen. Der Neutralitätsfall bedeutet den Einsatz des Bundesheeres, um ein Übergreifen eines Konfliktes auf Österreich zu verhindern, und beinhaltet damit den Schutz des Staatsgebietes bei einer kriegerischen Auseinandersetzung in unmittelbarer Nachbarschaft Österreichs. Weiters dient er zur Vorbereitung und Mobilmachung. Der Verteidigungsfall tritt bei einem direkten Angriff auf Österreich ein. Dabei würde die Neutralität automatisch erlöschen.

- Die geistige Landesverteidigung soll in der Bevölkerung das Verständnis dafür schaffen, dass ihre Beitragsleistung für die ULV unverzichtbar ist.

- Bei der zivilen Landesverteidigung ist die Resilienz der Bevölkerung das zentrale Element.

- Die wirtschaftliche Landesverteidigung soll ökonomische Störungen vermeiden, gegebenenfalls kompensieren und Lebensgrundlagen für die Bevölkerung bereitstellen.

Anpassungen

Die ULV musste sich seit Bestehen mehrfach anpassen und neu ausrichten, um sich – wie gegenwärtig – auf vorherrschende Bedrohungsszenarien einzustellen. Mit dem Ende des Kalten Krieges und dem Fall des Eisernen Vorhanges 1989 haben sich die geopolitischen Rahmenbedingungen geändert. Österreichs Neutralität war weiterhin ein entscheidendes Element der Außenpolitik, doch das Land stand vor neuen Herausforderungen – wie die zunehmende Eskalation auf dem Balkan und der internationale Terrorismus.

1995 ist Österreich der EU beigetreten. Dieser Beitritt hatte, trotz der garantierten Beibehaltung der Neutralität, gravierende Auswirkungen auf die nationale strategische Ausrichtung. Nicht nur die Teilnahme an internationalen Friedensmissionen mit einem Mandat der Vereinten Nationen (VN) unter der Führung der North Atlantic Treaty Organisation (NATO), der Europäischen Union oder der VN, auch die Annäherung an die NATO über das Partnership for Peace-Programm erhöhten das internationale Ansehen der Republik und die Interoperabilität des Bundesheeres. Ende der 1990er-Jahre wurde die ULV angesichts der geringer werdenden Bedrohungen sowie der zunehmenden Integration Österreichs in internationale Strukturen weiter reduziert. Die Rolle der zivilen- und wirtschaftlichen Landesverteidigung verblasste zusehends und das militärische Potenzial Österreichs hatte sich auf friedenssichernde und -schaffende Einsätze auszurichten. Die Miliz wurde kontinuierlich abgebaut und ausgehöhlt.

Am Beginn des 21. Jahrhunderts hatte sich die Sicherheitslage oberflächlich weiter beruhigt. Die Phase des relativen Friedens schien kein Ende zu nehmen und eine authentische militärische Landesverteidigung wurde, mit der Reduktion der Wehrdienstzeit und mit dem Aussetzen der Übungspflicht für Milizsoldaten, verhindert. Dennoch konnte ein rudimentärer Kompetenzerhalt in Bereichen der militärischen Landesverteidigung sichergestellt und eine weitere Spezialisierung auf Herausforderungen der Zeit entwickelt werden. Dabei sind die Gefahren vielfältiger geworden und lassen sich als hybride Bedrohungen zusammenfassen. Dazu zählen etwa internationale Terrornetzwerke, Cyber-Angriffe, „Wirtschaftskriege“ oder das Erlangen der Deutungshoheit im Informationsraum durch gegnerische Akteure. Auch Faktoren wie Naturkatastrophen als Folge des Klimawandels, die beschränkten Rüstungskapazitäten innerhalb der EU und die daraus resultierende Abhängigkeit von außen sind Herausforderungen unserer Zeit.

ULV heute

Durch die Änderungen in der Deutung der ULV ergibt sich die Herausforderung, dass sich ein reichhaltiges Aufgabenspektrum für das Bundesheer ableiten lässt. Das erschwert die klare Ausrichtung auf die militärische Landesverteidigung. Das Bundesheer scheint für das Krisenmanagement, die Katastrophenhilfe, den Schutz Kritischer Infrastruktur, die Versorgung der Bevölkerung, für Assistenzen beinahe aller innerstaatlichen Proponenten, für die Aufrechterhaltung der Reputation Österreichs im internationalen Umfeld mit seiner disproportionalen Beteiligung an internationalen Einsätzen usw. verantwortlich zu sein. Die militärische Landesverteidigung drängt sich erst wieder seit dem russischen Angriff auf die Ukraine in den Vordergrund.

Nicht zuletzt durch die gegenwärtige grundlegende Neuausrichtung der amerikanischen Sicherheits- und Außenpolitik ist die Verteidigung nun eine gesamteuropäische Herausforderung geworden. Der Grundpfeiler dieser Verteidigung muss eine starke Verteidigungsbereitschaft der einzelnen Mitgliedstaaten sein. Dabei hat die EU den verteidigungs- und sicherheitspolitischen Charakter Österreichs nicht nur zu berücksichtigen, sondern auch zu akzeptieren und zu fördern. Die Balance zwischen Neutralität und der Notwendigkeit, in einer sich verändernden sicherheitspolitischen Landschaft Verantwortung zu übernehmen, muss stetig abgewogen und unter Einhaltung der verfassungsrechtlichen Grundlagen bewertet und umgesetzt werden.

Die Reorientierung auf die militärische Landesverteidigung erfordert den klaren Fokus auf diese Hauptaufgabe des Bundesheeres und die Reduktion der subsidiären Anforderungen. Auf Grund der geostrategischen Lage Österreichs hat das Schwergewicht zunächst auf der Abwehr hybrider Bedrohungen zu liegen, danach auf der Abwehr konventioneller Konflikte.

„Unkonventioneller Weg“ heute

Durch die multiplen Krisen, denen sich Europa zu stellen hat und deren Auswirkungen Österreich stark beeinflussen, wird deutlich, wie essenziell das Wiedererlangen der Verteidigungsfähigkeit ist. Das Streitkräfteprofil „Unser Heer“ richtet das Bundesheer auf die Abwehr von Gegnern, die überwiegend nicht konventionelle (hybride) Methoden einsetzen, aus. Es soll im Inland stark und im Ausland fokussiert agieren. Der Einsatz im Inland erfordert die Fähigkeit zur Einsatzführung im gesamten Bundesgebiet zur Abwehr von Bedrohungen durch reguläre und irreguläre Kräfte. Dementsprechend wird das Bundesheer auf die gesamtstaatliche Sicherheitsarchitektur ausgerichtet wie

- auf den dezentralen, gleichzeitigen Einsatz der Kräfte, insbesondere im urbanen Raum,

- die Überwachung großer Räume,

- hohe Beweglichkeit der eingesetzten Kräfte und

- sehr eingeschränkt, auf den Schutz kritischer Infrastruktur und strategisch wichtiger Einrichtungen.

Zudem muss das Bundesheer seine Autarkie und Resilienz erhöhen. Gleichzeitig soll das gesamte mobilgemachte Bundesheer für die landesweite militärische Verteidigung gegen einen hybrid agierenden Gegner befähigt werden. Das erfordert umfangreiche Änderungen in den Bereichen Organisation, Ausbildung und Ausrüstung, um eine schnelle, flexible und robuste Einsatzbereitschaft zu erlagen und aufrecht zu erhalten. Für die militärische Landesverteidigung müssen Reaktionskräfte aller Teilstreitkräfte und Waffengattungen, die dem Beispiel der Raumverteidigung folgen, einschließlich rasch verfügbarer Milizelemente, eingesetzt werden können.

Verwirklicht wird das über den Aufbauplan ÖBH2032+. Dieser umfasst das dringend benötigte Nachrüsten des Bundesheeres. Ein Aufrüsten stellt der Aufbauplan derzeit noch nicht dar. Österreich beweist derzeit schnelles und flexibles Handeln bei aktuellen Beschaffungen. Beispiele dafür sind der baldige Ersatz der veralteten C-130 „Hercules“ durch C-390-Transportmaschinen, die Anschaffung neuer Transporthubschrauber der Typen AW-169 „Leonardo“ und „Black Hawk“ sowie die Verbesserung der gehärteten Mobilität durch „Pandur Evolution“.

Miliz

Ein wesentlicher Aspekt bleibt die Weiterentwicklung des Milizsystems, wobei die ausreichende personelle Besetzung, die materielle Ausrüstung und das Sicherstellen der erforderlichen Ausbildungs- und Übungstätigkeit im Vordergrund zu stehen haben. Zur Steigerung der Reaktionsfähigkeit sind Milizelemente mit höherer Bereitschaft in die Reaktionskräfte zu integrieren. Im internationalen Kontext soll Österreich mit interoperablen und robusten militärischen Kräften seinen Beitrag leisten können und für das internationale Krisenmanagement ausgewählte Fähigkeiten bereitstellen.

ÖBH2032+

Der Aufbauplan ÖBH2032+ stellt den Anspruch, die Verteidigungsfähigkeit wiederherzustellen. Seine militärstrategische Zielsetzung lautet: Das Österreichische Bundesheer ist dazu befähigt, Österreich gegen jeden militärischen Angriff zu verteidigen und sein Volk zu schützen. Der Aufbauplan ÖBH2032+ stellt den Anspruch, die Fähigkeit des mobilgemachten Bundesheeres zur Durchführung der militärischen Landesverteidigung – als integralen Bestandteil der ULV – wiederherzustellen. Das Zielbild ÖBH2032 ist dabei ein Zwischenschritt und beschreibt den bis 2032 zu erreichenden Zustand des Bundesheeres.

Ein tatsächliches und erstmaliges Erlangen einer ganzheitlichen Verteidigungsfähigkeit wird einen gesamtstaatlichen Ansatz und zusätzliche Ressourcen benötigen. Somit ist das Wiederbeleben der militärischen Landesverteidigung im Gange und kann in Teilen bis 2032 umgesetzt werden. Die ULV-Teilbereiche der geistigen, zivilen und wirtschaftlichen Landesverteidigung, die außerhalb des Kompetenzbereiches des Bundesheeres liegen, müssen andernorts vorangetrieben werden. Zum Gelingen einer ULV sind sie unabdingbar.

Fazit

Eine multipolare und auf militärischen Mitteln basierende Weltordnung wird sowohl die einzelnen Nationalstaaten als auch die EU vor schwerwiegende sicherheitspolitische Entscheidungen stellen. Am Beispiel der österreichischen ULV könnte Europa für weitere Planungen Maß nehmen. In Österreich müsste sie wiederbelebt und mit starkem Willen umgesetzt werden. Ein erster Schritt in diese Richtung ist der Aufbauplan ÖBH2032+. Die ULV bietet wieder die Chance, einen unkonventionellen – letztlich erfolgreichen – Weg Richtung Verteidigungsfähigkeit zu gehen.

ObstltdG Mag.(FH) Lukas Bachmann, PhD; Leiter des Referates Streitkräfteentwicklung in der Generalstabsabteilung im BMLV

Dieser Artikel erschien im TRUPPENDIENST 2/2025 (403).