Jagdkampf 2.0

2024 startete das Projekt Weiterentwicklung 7. Brigade (WE7X), das zur Umbenennung der 7. Jägerbrigade in „7. Jägerbrigade/Jagdkampf“ führte. Diese Neuausrichtung ist ein Bestandteil des Aufbauplanes ÖBH2032+. In einem experimentellen Ansatz wird versucht, den Herausforderungen auf dem modernen Gefechtsfeld gerecht zu werden und am Beispiel der 7. Jägerbrigade/Jagdkampf neue Technologien und taktische Verfahren zu erproben, um diese im gesamten Österreichischen Bundesheer einzuführen. Das grundlegende Einsatzkonzept ist der Jagdkampf.

Was steckt hinter dem oft falsch verstandenen Begriff „Jagdkampf“? Was bedeutet WE7X im Detail? Welche Erkenntnisse wurden bisher schon gewonnen und welches Ziel wird verfolgt? Da das Projekt letzten Endes dem gesamten Bundesheer einen Mehrwert bringen soll und um Antworten auf diese Fragen zu geben, wird das Projekt WE7X und das zugrundeliegende Konzept des „Jagdkampfes 2.0“ näher beschrieben. Das Ziel ist, ein Verständnis für ein Projekt zu schaffen, das nur durch gemeinsames Engagement umgesetzt werden kann.

Idee

Das Zielbild ÖBH2032+ und der dazugehörende Aufbauplan legen fest, wie das Bundesheer wieder verteidigungsfähig werden soll. Als Grundlage dienen Überlegungen, wie Streitkräfte zur militärischen Landesverteidigung eingesetzt werden. Von diesen militärstrategischen Vorgaben leiten sich am Ende die Aufträge ab, welche die vier Landbrigaden des Bundesheeres erfüllen sollen. Der grundlegende Auftrag an die 7. Jägerbrigade/Jagdkampf ist das Beherrschen eines 150 x 150 km großen Verantwortungsbereiches (in Summe ungefähr die Fläche der Steiermark und etwas mehr als die Hälft von Kärnen).

Da die vorhandenen Kräfte nicht ausreichen, um den Raum zu sättigen, muss der Einsatz vorwiegend gegnerbezogen geführt werden. Daher werden in dem für eine „klassische Jägerbrigade“ sehr überdehnten Bereich Jagdkampfkräfte dezentral vor allem zur Gegenjagd und Gegenaufklärung eingesetzt. Einem hybriden und teilweise konventionell agierenden Gegner wird damit das ungehinderte Nutzen des Raumes verwehrt, nötigenfalls soll der Gegner vernichtet werden. Dafür kommen vorrangig die Einsatzformen des Jagdkampfes, Hinterhalt, Überfall und Gegenjagd zur Anwendung. Besonders ausgebildete Jagdkampfkräfte kämpfen dabei in einem domänenübergreifenden Ansatz in kleinen, selbstständigen Elementen mit modernen Waffen- und Aufklärungssystemen.

Die grundlegende Idee besteht darin, neben dem konventionellen Gegner auch subkonventionelle Kräfte mit ihren „eigenen“ Waffen und Verfahren zu schlagen. Sie fußt auf den Lehren, die vor allem westliche Streitkräfte in ihren langjährigen Stabilisierungsoperationen machen mussten: Kleine und bewegliche Elemente, die guerilla-artig kämpfen, können konventionellen Streitkräften erheblichen Schaden zufügen. Erst durch den zunehmenden Einsatz von spezialisierten Kräften, die ähnliche taktische Verfahren wie die subkonventionellen Gegner anwenden, konnten Erfolge erzielt werden. Der Afghanistan-Konflikt ist dafür ein Beispiel.

Begriff Jagdkampf

Jagdkampf ist als Einsatzart in der Geschichte des Bundesheeres fest mit der Zeit der Raumverteidigung verknüpft. Dieses operative Einsatzkonzept diente Österreich im Kalten Krieg zur Abschreckung eines möglichen Aggressors. Die Botschaft war damals klar: Wer Österreich angreift, wird starke Verluste erleiden. Die Idee des Jagdkampfes bestand darin, einem Gegner, der konventionell nicht zu besiegen war, „tausende Nadelstiche“ zu versetzen, um ihm zumindest die ungehinderte Nutzung des Raumes zu verwehren und Zeit für Gegenmaßnahmen zu gewinnen.

Dass die Einsatzart Jagdkampf auf dem modernen Gefechtsfeld wieder eine Renaissance erlebt, ist nicht zuletzt den Erfolgen der quantitativ unterlegenen ukrainischen Streitkräfte vor allem zu Beginn des Ukraine-Krieges geschuldet. Damals konnten dezentrale Panzerabwehrtrupps den einmarschierenden russischen Panzerkolonnen durch Hinterhalte erhebliche Verluste zufügen. Mittlerweile hat sich der dezentrale Einsatz weiterentwickelt, und es werden „fliegende Panzerabwehrtrupps“ in Form von Drohnen eingesetzt. Das grundlegende Prinzip, durch eine hochbewegliche, dezentrale Einsatzführung selbstständiger kleiner Elemente dem Gegner an vielen Stellen Verluste zuzufügen, ist gleichgeblieben.

Begriffsdefinitionen

Gegenjagd ist eine Einsatzform des Schutzes, bei der gegnerische Kräfte meist durch Aufklärung aufgespürt und in Folge durch Abriegeln und Säubern bzw. Freikämpfen von Geländeteilen festgesetzt oder neutralisiert werden.

Hinterhalt ist eine Einsatzform, bei dem einem sich in Bewegung befindlichen Gegner durch überraschende Feuereröffnung und Waffenwirkung Verluste zugefügt werden ohne ihm die Gelegenheit zum Gegenangriff bzw. Gegenstoß zu geben.

Überfall ist eine Einsatzform, bei dem eine gegnerische Truppe oder Einrichtung durch überraschenden Zugriff vernichtet oder ausgeschaltet wird und sich die eigenen Kräfte anschließend unverzüglich wieder absetzen.

Jagdkampf heute

Die 7. Jägerbrigade/Jagdkampf hat im Projekt WE7X das Ziel, den Jagdkampfes mit den Möglichkeiten moderner Technologie zu verknüpfen und damit den „Jagdkampf 2.0“ als Einsatzart wiederzubeleben. Die aus den bisherigen Projektergebnissen abgeleitete Definition von Jagdkampf lautet daher wie folgt:

„Jagdkampf ist eine Einsatzart der LaSK mit dem Zweck, durch bewegliche aufgelockerte und ständig überraschende Einsatzführung unter Erhaltung der eigenen Kampfkraft den Gegner aufzuklären, zu binden, zu stören, zu täuschen oder zu vernichten um diesen zu verstärkten Gegenmaßnahmen zu zwingen und die ungehinderte Nutzung des Raumes zu verhindern.“

Der Einsatz für die 7. Jägerbrigade/Jagdkampf beginnt jedoch nicht erst in der „heißen Phase“ eines Krieges, sondern bereits in einer Phase der Krise in der Operation zur militärische Landesverteidigung, um einer feindlichen hybriden Einsatzführung entgegenzuwirken. Dabei ist davon auszugehen, dass der Gegner sich inmitten der Bevölkerung getarnt im Alltagsleben bewegen kann und Zeit sowie Ort seines Wirksam-Werdens bestimmt. Somit kommt dem Lagebild mit seiner Frage „Wo ist der Gegner?“ und der Vermeidung von Kollateralschäden, beispielsweise unter der österreichischen Zivilbevölkerung, wesentliche Bedeutung zu. Daher muss die dezentrale Einsatzführung im Jagdkampf auf einem möglichst klaren Lagebild basieren und präzise erfolgen.

Lagebild

Eine der bestimmenden Entwicklungen auf dem modernen Gefechtsfeld ist die Fähigkeit, durch den Einsatz von unterschiedlichen Sensoren in Verbindung mit dem Cyber- und Informationsraum ein immer genaueres Lagebild zu erzeugen. Durch die Auswertung und Analyse der vorhandenen Informationen entsteht so ein „gläsernes Gefechtsfeld“, auf dem nahezu alle Bewegungen eines Aggressors – oft frühzeitig – erkannt und überwacht werden können.

Auch der Gegner wird versuchen, die Möglichkeiten dieses gläsernen Gefechtsfeldes für seine eigene Einsatzführung gezielt auszunutzen. In Verbindung mit weitreichenden und präzisen Waffensystemen ergibt sich daraus eine hohe Gefährdung für konventionell eingesetzte Landstreitkräfte in den klassischen Einsatzarten Verteidigung, Angriff und Verzögerung. Der Jagdkampf bietet auf einem gläsernen Gefechtsfeld die Möglichkeit, durch Dezentralisierung und den hochbeweglichen, offensiv geprägten Einsatz kleiner Elemente, das Risiko erkannt und bekämpft zu werden, durch Auflockerung herabzusetzen. Trotzdem kann das notwendige Zusammenwirken, durch die Auftragstaktik in Verbindung mit der Kommunikationstechnologie sichergestellt werden.

Selbstständigkeit

Wie der Einsatz von selbstständig kämpfenden Jagdkampfzügen und Jagdkampfkompanien in einem überdehnten Raum gelingen kann, ist einer der Hauptuntersuchungsgegenstände des Projektes WE7X. Dabei spielt die Verwendung von unbemannten militärischen Luftfahrzeugen eine entscheidende Rolle. Die

7. Jägerbrigade/Jagdkampf wird bis 2032 mit verschiedenen, besonders leistungsfähigen und zahlreichen Drohnensystemen ausgestattet. Damit wird die Überwachung des für eine Brigade großen Verantwortungsbereiches sichergestellt.

Der ausschließliche Einsatz von Drohnen reicht nicht aus, um die geforderten Aufklärungsergebnisse bereitzustellen. Auch wenn auf dem gläsernen Gefechtsfeld durch moderne Sensoren nahezu nichts verborgen bleibt, ist weiterhin der komplementäre Einsatz von Spähaufklärung und Feldnachrichtenkräften bei der Gefechtsführung inmitten der Zivilbevölkerung und in urbanen Räumen notwendig. Die Analyse und Auswertung wird durch moderne Technologie unterstützt werden müssen, um die Informationsflut zu bewältigen. Die 7. Jägerbrigade/Jagdkampf wird daher über ausgeprägte Fähigkeiten im Bereich ISTAR (Intelligence, Surveillance, Targeting Acquisition and Reconnaissance – Überwachung, Zielerfassung und Aufklärung) verfügen müssen.

Vorreiter Die Siebte

Es konnten, neben der ersten allgemeinen Ausbildung von Drohnenpiloten vor Einführung des gefechtstechnischen unbemannten Militärluftfahrzeuges im Jahr 2025, in der Führungssimulatorausbildung bereits erste wertvolle Erfahrungen in der Synchronisation gesammelt werden. Der gleichzeitige Einsatz von Drohnen auf allen Führungsebenen – von der Gefechtstechnikdrohne auf Gruppen- und Zugsebene bis zur Brigadedrohne der Aufklärungskompanie und der Jagdkampfbataillone – erfordert ein hohes Maß an Koordination.

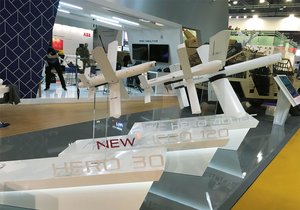

Kommen in einem Einsatz dann noch zielsuchende, d. h. Loitering Munition (ugs. Kamikaze-Drohne) und bemannte Luftfahrzeuge zum Einsatz, sind besonders klare Regelungen für deren erfolgreiche Integration in die Einsatzführung unumgänglich. Ein wesentlicher Teil des Projektes WE7X besteht darin, Konzepte für diese Synchronisation von Technik und Truppen zu erarbeiten. Neben der engen Kooperation mit europäischen und US-Partnerstreitkräften werden Übungen und Erprobungen auch weiterhin die Grundlage für neue Erkenntnisse in diesem Bereich sein.

Unterstützungskonzepte

Neben der Kampfunterstützung im Bereich Steilfeuer und Pionierwesen stehen vor allem die Bereiche Logistik und Führungsunterstützung beim zukünftigen Einsatz der 7. Jägerbrigade/Jagdkampf auf dem Prüfstand. Die Herausforderungen für die logistische Versorgung sind

- vor allem der Einsatz in einem stark überdehnten Raum,

- die selbstständige Einsatzführung auf unterster Ebene sowie die daraus abgeleitete

- hohe Durchhaltefähigkeit der Jagdkampf- und Aufklärungskräfte von 72 bis 120 Stunden.

Ebenso müssen alle Unterstützungskräfte für den Land- und Lufttransport über dieselbe hohe Beweglichkeit wie die restlichen Kräfte verfügen. Einen wichtigen Bestandteil des Projektes stellen neben der Mobilität mögliche Ableitungen in den logistischen Funktionen Materialerhaltung und -bewirtschaftung sowie im militärischen Gesundheitswesen dar. Die Pionierkampfunterstützung muss die Jagdkampfkräfte in deren Einsatzformen unterstützen können. Dafür müssen diese über spezifische Fähigkeiten verfügen und luftbeweglich sein.

Eine wichtige Rolle kommt der weitreichenden Feuerunterstützung in der Einsatzführung der 7. Jägerbrigade/Jagdkampf zu. Die auf allen Führungsebenenvorhandenen Joint Fire Support-Elemente (streitkräftegemeinsame taktische Feuerunterstützung) sollen den Einsatz der voraussichtlich in Zukunft im Bundesheer eingeführten Raketenartillerie ermöglichen. Im Projekt WE7X wird daher erprobt, wie ein Aufklärungs-Wirkungsverbund („Recce-Strike Complex“) eingeführt werden kann.

Aufgrund der großen Ausdehnung verfügen die Jagdkampfkompanien und -züge über gesteigerte Fähigkeiten im Bereich der Aufklärung, da der Raum ansonsten nicht abdeckbar wäre. Darüber hinaus müssen innerhalb der Brigade zukünftig eine Vielzahl an Drohnen zur Zielaufklärung verfügbar sein. Daraus lässt sich gemeinsam mit der Raketenartillerie und anderen Wirkmitteln ein schlagkräftiger Recce-Strike Complex bilden.

Loitering Munition

Als „loitering munition“ (englisch für „herumlungernde Waffe“) werden Lenkwaffen bezeichnet, die zunächst ohne bestimmtes Ziel gestartet werden und anschließend längere Zeit über dem Zielgebiet kreisen. Drohnenpiloten auf dem Boden können der Lenkwaffe per Datenlink ein Ziel zuweisen, das die Lenkwaffe dann angreift. Eine Bekämpfung kann ebenso autonom erfolgen.

Zeitgemäße Ausrüstung

Zu den bestimmenden Schlüsselbedingungen für die erfolgreiche Anwendung der taktischen Verfahren des Jagdkampfes zählt eine moderne Ausrüstung und Bewaffnung. Aus den bisherigen Projektbearbeitungen, Übungen, Erfahrungsberichten anderer Armeen sowie aus aktuellen Konflikten wurden die „Big Five“ abgleitet. Dabei handelt es sich um fünf zentrale Bereiche, in denen ein Fähigkeitszuwachs erzielt werden muss:

- Aufklärung: Drohnen und Drohnenabwehrsysteme (Counter AUS/unmanned aircraft system – Abwehr von unbemanntem Luftfahrzeugsystem);

- Letalität: leichte Infanteriewaffen (neues Sturmgewehr, Nachtkampffähigkeit, Loitering Munition, leichte Panzerabwehr-Mehrzweckwaffen und bewaffnete, unbemannte Landfahrzeuge/(UGV/unmanned ground vehicle));

- taktische Mobilität: leichte Gefechtsfahrzeuge als Systemfamilie;

- Sensorik und Datenübertragung: weitreichende Zielaufklärung, moderne Bodensensoren;

- Führungsfähigkeit und Lagebild vor allem im elektromagnetischen Spektrum: C4ISR-Systeme (Command and Control, Communications, Computers, Intelligence, Surveillance, Reconnaissance – Führung, Informatin, Kommunikation, Computersysteme, Nachrichtenwesen, Überwachung und Aufklärung) bzw. Führungsinformations- und Battle Management-System sowie Analyse- und Auswertesoftware.

Unter dem Schlagwort Software Defined Defence zusammengefasst, soll speziell im Bereich der Führungsinformations- und Battle Management-Systeme eine ständige Fähigkeitserweiterung über Softwareweiterentwicklungen möglich sein, ohne die Hardware in langwierigen Beschaffungsprozessen fortlaufend austauschen zu müssen.

Fazit

Die Erkenntnisse aus dem Projekt WE7X dienen als Grundlage für die Streitkräfteentwicklung im gesamten Bundesheer. Die 7. Jägerbrigade/Jagdkampf findet dabei nicht nur Möglichkeiten, um ihren Auftrag in einem 150 x 150 km großen Raum zu erfüllen, es werden sonstige nutzbare Ableitungen getroffen. Um die von der operativen Führungsebene vorgegebenen Effekte in taktische Handlungen von Landstreitkräften umzusetzen, sind innovative Lösungen erforderlich, die alle Teilstreitkräfte des Bundesheeres in einem domänenübergreifenden Ansatz betreffen. Die speziellen Auswirkungen auf die Struktur, Bewaffnung sowie Ausrüstung werden im Projekt WE7X bearbeitet und in die Streitkräfteentwicklung auf militärstrategischer Ebene eingebracht.

Im Gegensatz zu den bisher etablierten Top-down-Prozessen kommt es zu einer neuen und innovativen Vorgehensweise, die zur Belastungsprobe für die eingefahrenen und starren Prozesse der Vergangenheit wird. In einem Bottom-up-Ansatz werden Vorschläge hinsichtlich eines Einsatzkonzeptes oder der Bewaffnung von unten nach oben durch die taktische über die operative an die militärstrategische Führungsebene vorgeschlagen. Das ist ein kreativer Ansatz, um die Problemstellungen von WE7X lösen zu können. Maßgebliche Entwicklungen in aktuellen Kriegen, wie der Einsatz weitreichender Waffensysteme oder die zunehmende Anzahl an unbemannten Systemen in der Luft- und Landdomäne, bringen insbesondere für Landstreitkräfte große Herausforderungen mit sich.

Die 7. Jägerbrigade/Jagdkampf stellt mit dem Projekt WE7X Lösungen bereit, um auf dem Gefechtsfeld den Auftrag in Zukunft erfüllen zu können. Der dafür gewählte experimentelle Bottom-up-Ansatz in der Streitkräfteentwicklung erfordert jedoch ein Denken über bisher festgelegte Grenzen hinaus. So kann durch diese Innovation der enge Zeitplan des Aufbauplanes eingehalten werden. Das Bundesheer und die 7. Jägerbrigade/Jagdkampf sollen bis 2032 einsatzbereit sein – ein weiter Weg, den es zu meistern gilt.

Oberst dG Mag.(FH) Gerald Böhm, PhD; Leiter Referat operative Einsatzvorbereitung

Oberstleutnant dG Mag.(FH) Maximilian Steingassner, MA MA; Chef des Stabes der 7. Jägerbrigade/Jagdkampf

Dieser Artikel erschien im TRUPPENDIENST 2/2025 (403).