Wenn Messinstrumente lügen

Militärgeografische Daten und Vermessungen von Einsatzräumen waren als Führungsunterlagen für das Militär schon immer elementar. Der Ukraine-Krieg zeigt täglich, wie elektromagnetische Störungen militärgeografische Vermessungsgeräte beeinflussen können. Die Entwicklungen auf dem osteuropäischen Gefechtsfeld lassen den Blick zurück auf eine besondere MilGeo-Übung wertvoll erscheinen: „International Survey Networking Exercise 2023“. Dort setzten österreichische Militärgeografen den ersten Schritt von einer Fachübung hin zur multinationalen, militärgeografischen Einsatzvorbereitung mit Vermessungen im extremen Gelände unter realistischen Navigation Warfare-Bedingungen.

Von 17. bis 27. April 2023 fand erstmalig eine multinationale Vermessungsübung der Militärgeografie, die „International Survey Networking Exercise 2023“ (iSNEx 23), unter österreichischer Leitung statt. Bei diesem Training auf dem Truppenübungsplatz Hochfilzen standen die Interoperabilität und der Wissensaustausch im Fachbereich Militärisches Geowesen zwischen den elf Teilnehmernationen im Fokus. Geleitet hat sie das Institut für Militärisches Geowesen der Direktion 6.

Standardisierter Austausch

Österreich ist Mitglied in der Multinational Geospatial Support Group (MN GSG), die ihren Sitz im Zentrum Geografie der Deutschen Bundeswehr in Euskirchen, rund 25 km westsüdwestlich von Bonn, hat. Die Aufgabe der MN GSG ist es, die EU und die NATO im NATO-Programm Partnership for Peace bestmöglich mit Geoinformationen zu unterstützen. Neben anderen Leistungen stellen einige der derzeit 20 Mitgliedsstaaten der MN GSG verschiedene Fähigkeiten für den Abruf von Geospatial Support zur Verfügung. Eine dieser Fähigkeiten ist die technische Vermessung mit geodätischer Ausrüstung für Einsätze. Solche Vermessungsdaten stellen die jeweiligen nationalen Vermessungsteams zur Verfügung.

Um den Datenaustausch und die anschließenden Analysen zu ermöglichen, sind jedoch internationale Standards erforderlich. Damit die nationalen Vermessungsteams ein standardisiertes Niveau erreichen, üben sie jedes Jahr bei einem iSNEx-Training, um ihre Interoperabilität zu verbessern und um sich zum Wissensaustausch zu treffen. Diese Trainings werden durch die MN GSG koordiniert und geplant sowie durch eine Host Nation – 2023 erstmals Österreich – ausgetragen.

Verfälschen & Stören

Spoofing (Verfälschen) und Jamming (Stören) sind Maßnahmen der Elektronischen Kampfführung.

- Spoofing ist das absichtliche Verfälschen von GNSS-Positionen und/oder Zeitangaben innerhalb der Anwendung, ohne den Betrieb des Empfängers zu unterbrechen.

- Jamming ist das Übertragen von starken Rauschsignalen auf GNSS-Frequenzen, um echte Signale von Satelliten sowie Positions- und Zeitangaben zu verhindern.

Vorgeschichte

Österreich machte bereits 2020 den Vorschlag, das Übungsszenario grundlegend neu und einsatznah anzulegen. Dabei sollten Navigation Warfare-Elemente, die Geodaten stören und verfälschen, zum Einsatz kommen. Die MN GSG nahm diesen Vorschlag an und legte Österreich als Host Nation für die iSNEx23 fest. Mit dieser speziellen Kombination und Herangehensweise aus Navigation Warfare und Gefechtsfeldvermessung betrat die internationale Militärgeografen-Community Neuland.

Gefahr erkannt

Lange vor den Feindseligkeiten im Ukraine-Krieg erkannte das Institut für Militärisches Geowesen (IMG) des Bundesheeres die hohe Bedeutung valider, gesicherter und korrekter Geodaten. Diese notwendige Qualität der Geodaten kann durch Navigation Warfare gefährdet sein. Das ist eine generelle militärische Aktivität, bei der gegnerische Positions-, Navigations- und Zeitgebungsinformationen ausgeschaltet oder eingeschränkt werden, während die Nutzung durch eigene und befreundete Kräfte gewährleistet bleibt. Aus diesem Grund wurde das IMG-Referat Navigation Warfare gegründet.

Übungsszenario

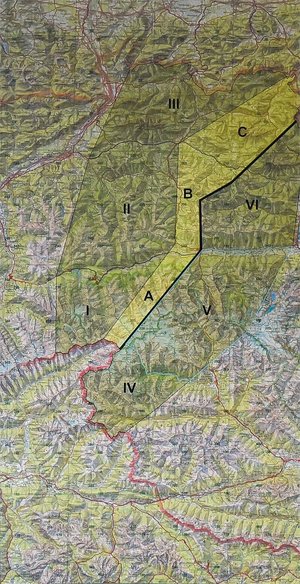

Österreich wählte aufgrund seiner langjährigen Erfahrungen in UN-Einsätzen mit problematischen, teilweise historisch bedingten Linienziehungen auf den Golan-Höhen und auf Zypern – in enger Abstimmung mit der MN GSG – als militärisches Szenario die Vermessung einer fiktiven Waffenstillstandslinie. Daraus abgeleitet nahmen die MilGeowesen-Experten für das Übungsszenario der iSNEx 23 eine fiktive Demarkationslinie an. Diese wurde auf einer großmaßstäbigen Karte 1:250 000 mit einem breiten Stift, sich nicht an Geländegegebenheiten orientierend, gezogen.

Diese Linie stellte im Gelände einen Korridor der Demarkationslinie dar. Sie musste bei der Übung durch die jeweiligen Vermessungsteams in das Gelände übertragen werden und quer durch den Truppenübungsplatz den geografischen Gegebenheiten angepasst und metergenau vermessen werden. Neben der Einmessung der Waffenstillstandslinie mussten auch die Infrastruktur, Minenfelder, Patrouillenwege und Beobachtungspunkte eingemessen und in Plänen sowie Karten eingetragen werden.

Mit Hilfe der von speziellen Vermessungskräften durchgeführten geodätischen Vermessung konnten präzise Bestimmungen von Positionen in Lage und Höhe im festgelegten Koordinatensystem erfolgen. Vergleichbare Anforderungen an die Genauigkeit finden sich beispielsweise bei Vermessungen von Flughäfen, Luftfahrthindernissen, Artilleriestellungen oder juristisch verwertbaren Positionen oder Linien.

Vorbereitung

Neben den umfangreichen administrativen Vorbereitungen im eigenen Bereich wurden Absprachen mit anderen Ministerien bezüglich einer Luftraumsperre und unter anderem mit der Fernmeldebehörde der Republik Österreich zum Thema Frequenz-Management getroffen. Das Bundesheer errichtete eine umfangreiche IKT-Infrastruktur, die sowohl WLAN als auch eine GNSS-Referenzstation umfasste. Dieser stationäre, bodengestützte Empfänger dient als Referenzpunkt für globale Navigationssatellitensysteme (GNSS) wie das amerikanische GPS, das russische GLONASS, das europäische Galileo und das chinesische BeiDou. Daneben musste noch eine „Exploitation Cell“ (Auswerteelement) aufgestellt werden. Dessen Aufgabe war es, die Vermessungsdaten der einzelnen Teams zu validieren, zu harmonisieren und in 3D-Modellen sowie Karten zu visualisieren. Dazu erhielt das IMG Unterstützung durch seine Experten aus der Miliz.

Die Übung

An der iSNEx 23 nahmen elf Vermessungsteams aus Deutschland, Großbritannien, Kanada, Litauen, den Niederlanden, Österreich, Polen, Spanien und Tschechien teil. Beobachter aus Griechenland, Kanada, den Niederlanden, den USA, dem NATO-Supreme Headquarters Allied Powers Europe (SHAPE) und vom Generalsekretariat der MN GSG begleiteten das Training.

Deutschland nahm mit einem Team aus dem Zentrum für Geoinformationswesen der Bundeswehr Dezernat Einsatzvermessung sowie einem speziellen Team aus dem Dezernat Kinematische Datenerfassung der Deutschen Bundeswehr mit dem Spezialfahrzeug „Eagle“ IV teil. Mit seiner Vermessungsausstattung, die speziell für bewegte Datenaufnahmen ausgelegt ist, konnten die deutschen Vermessungsexperten terrestrisch auf den Zentimeter genaue Geländeaufnahmen und ein digital hochauflösendes Geländemodell des Trainingsgeländes sowie der Übungsaufgaben erstellen. Damit ist der Truppenübungsplatz (TÜPl) Hochfilzen derzeit der dreidimensional genauest vermessene Übungsplatz Österreichs.

Übungsstart

Die erste Woche war, abgesehen von den schwerpunktmäßigen Vermessungsarbeiten, als Trainingswoche geplant. In der Vermessung werden standardmäßig Drohnen und digitale Vermessungsgeräte eingesetzt. Alle Teams lernten Maßnahmen der Elektronischen Kampfführung (EloKa) und die elektronische Abwehr von Drohnen kennen. So entstanden erste Eindrücke, wie elektronisch beeinträchtigte Vermessungsinstrumente reagieren, wie gefährlich und unberechenbar sich elektronisch gestörte Drohnen verhalten können. Dafür wurde der Luftraum über dem TÜPl Hochfilzen durch die zivile Austro Control, der für Luftraumbewirtschaftung und für Drohnen zuständigen Organisation, gesperrt. Damit war das Verwenden von Spoofern, Geräten zur Verschleierung oder Vortäuschung der Identität in Netzwerken, sowie von Jammern, Geräten zur elektronischen Drohnenabwehr, freigegeben.

Die Vorführungen waren für die Vermessungsteams besonders wichtig, weil diese in vielen Fällen satellitenbasierte Erhebungsmethoden nutzen und die Beeinflussbarkeit dieser Methoden vor Augen geführt bekamen. Die Signale der Satelliten können jedoch durch Störsender entweder gestört (Jamming) oder verändert werden (Spoofing). Dies kann so gezielt erfolgen, dass es nur zu kaum merklichen Ablagen kommt, die Vermessungsergebnisse jedoch unbrauchbar machen. Das könnte in einem Einsatz beispielsweise dazu führen, dass Minenfelder falsch eingemessen, diese falschen Daten in Navigationsgeräte eingespielt und im schlimmsten Fall tödliche Zonen als ungefährlich markiert werden.

Derartige Störversuche müssen immer erkannt werden und es muss durch geeignete Maßnahmen gegengesteuert werden. Verhindert werden könnten sie etwa durch adaptive Antennen, die die Plausibilität von Winkeln, der Zeit, der Lage oder von Pegeln prüfen. Auch durch den Einsatz eines Kreiselsystems wie bei der Panzerhaubitze A5Ö M109, das gegebenenfalls auf Koordinaten aus der Karte referenziert, könnten Störversuche vereitelt werden. Neben den Maßnahmen der EloKa war das alpine Gelände Hochfilzen eine Herausforderung. Die Aufstellungsorte, das Einmessen und die Reichweite der Referenzstationen waren durch die winterliche Berglandschaft beeinflusst. Weiters trat für einige Teams das unter Insidern bekannte Problem des Verschluckens des Rotlicht-Laserstrahls beim Abtasten von Geländeteilen auf. Dieses erschwerte die reflektorlose Entfernungsmessungen erheblich, verfälschte sie und machte sie teilweise unmöglich. Das betrifft sowohl terrestrische als auch Drohnen-Lasersysteme.

Neben den technischen Herausforderungen tat das im April typische Wetter, von 30 cm Neuschnee mit bis zu 15 Plusgraden, sein Übriges, um die Vermessungsteams zu belasten. Unter diesen schwierigen Bedingungen mussten unter Zeitdruck alternative Lösungen erdacht und umgesetzt werden. In weiser Voraussicht informierte und begleitete geschultes Alpinpersonal weniger gebirgsbewegliche Teams im alpinen Gelände, stand bei Schneefall und Wetterumschwüngen zur Seite und sorgte damit für die notwendige Sicherheit.

Transporte im Gebirge

Eine Einweisung in das Tragtierzentrum des Bundesheeres mit seinen Haflingerpferden und Eseln gab den Startschuss für die Nutzung der Tragtiere zur Unterstützung von Vermessungsteams bei der Erfüllung ihrer Aufgaben unter schwierigen Bedingungen. So transportierten die Tragtiere Vermessungsmaterial im unwegsamen Gelände. Für die meisten Teams war es das erste Mal, dass sie mit dieser Art des Transportes Erfahrungen sammeln konnten.

Bedrohungen

Auf taktischer Ebene wurden Bedrohungslagen, wie Minenfelder, eingespielt. Zwei überraschend gelegte Minenfelder bildeten den Abschluss der Einlagen der Trainingswoche. Auch sie mussten rasch korrekt vermessen und auf das Kartenmaterial eingetragen werden. Das österreichische Navigation Warfare-Element, dargestellt durch die EloKa des Bundesheeres, jammte die Navigationssysteme auf dem TÜPl. Die um nur 300 m verfälschten, das heißt gespooften Positionen der Minenfelder, ließen die meisten Teams zwischen die angenommenen Sprengkörper geraten. Ein Experte rief im Minenfeld: „Was ist passiert? Meine Vermessungsinstrumente lügen!“ Das wäre im Ernstfall ein tödlicher Fehler.

Höhepunkte

In der zweiten Übungswoche lag der Fokus zum einen auf der weiteren Vermessung der angenommenen Waffenstillstandslinie, diesmal unter Navigation Warfare-Bedingungen, ohne Kenntnis, wann diese eintreten werden, zum anderen auf den besonderen Übungseinlagen am Besuchertag.

Vistors‘ Day

Am Besuchertag überzeugten sich Ehrengäste und Fachleute aus Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Lettland, Litauen, Österreich, Spanien, Ungarn und dem zukünftigen MN GSG-Mitglied, der Schweiz, von den Fähigkeiten und Arbeitsweisen der Vermessungsteams. In der Vorbereitung auf den Höhepunkt des Visitors‘ Day konnten die Gäste das digitale Vermessen und Abstecken der Demarkationslinie durch das polnische Team beobachten. Dabei wurden sie Opfer von Spoofing. Ihre Smartphones zeigten nun als Standort nicht mehr Hochfilzen, sondern Venedig an. Gleichzeitig konnten sie beobachten, wie das polnische Team während der elektromagnetischen Störung von der digitalen GNSS-Vermessung auf terrestrische Verfahren mittels Totalstation und koordinativ bekannten Vermessungspunkten wechselte.

Die auf dem TÜPl stationierten Tragtiere erwiesen sich als verlässliche Unterstützung der Teams im unwegsamen Gelände. Den Besuchern wurden auch spezielle Packlasten mit dem DJT-Donkey Jamming Team vorgeführt. Spektakulärer Höhepunkt war die kontrollierte Sprengung einer Roadside-Bomb. Unter dem Schutz zweier österreichischer EloKa-“Dingo“ wurde der Bombenkrater innerhalb kürzester Zeit, unter Einsatz zweier Drohnen und eines geschützten „Eagle“ IV-Fahrzeuges des Zentrums für Geoinformationswesen der Bundeswehr, mit einer kinematischen Vermessungsausstattung, einer terrestrischen Laserscan-Ausrüstung, millimetergenau dreidimensional aufgenommen. Drohnen des tschechischen und des polnischen Teams überwachten diesen Vorgang und lieferten ergänzende Daten.

Die ganze Aktion, von der Abfahrt bis zur Rückkehr des Vermessungskonvois, wurde in einem Livestream von einer Drohne des deutschen Vermessungsteams direkt in den Beobachtungsbunker der Zuschauer übertragen. Dabei konnten den Besuchern das entstandene 3D-Modell und alle bei der Übung produzierten Karten noch während der Veranstaltung präsentiert werden. Die gezeigten Szenarien entsprachen realen Einsätzen:

- Die Deutsche Bundeswehr benutzte genau jenes Asset zur Dokumentation und Beurteilung von Sprengfallen in Afghanistan. Die dabei abgeleiteten Erkenntnisse fanden in Sicherheitskonzepten und in Vorschriften zum Truppenschutz Niederschlag.

- Genaue, vermessene und kenntlich gemachte Linien verhindern Missverständnisse zwischen Konfliktparteien. Probleme, die durch internationale, vermessungstechnische Ungenauigkeiten entstanden, sind besonders österreichischen UN-Soldaten von den Golan-Höhen bei UNDOF und aus Zypern bei UNFICYP bekannt.

Ziel der Militärgeografen ist das Erstellen genauer Karten, Pläne und führungsrelevanter, zeitnah abrufbarer Geodaten, die eine flexible Einsatzführung und Dokumentation ermöglichen.

Ziele erreicht

Aus Sicht der MN GSG-Übungsleitung erreichte die iSNEx 23 alle ihre Ziele. Die vorherrschenden Bedingungen aus alpinem Gelände, rauen Wetter und komplexer Aufgabenstellung waren für viele Vermessungsteams neu. Dabei konnten sie ihre Fähigkeiten testen und Unbekanntes erlernen. Zudem erhielten die Teams einen bleibenden Eindruck von Vermessungen unter Navigation Warfare-Bedingungen. Darüber hinaus stellten sie fest, dass Vermessungsteams im extremen Gelände ihre Fahrzeuge stehen lassen müssen und auf die Unterstützung durch Tragetiere und Bergführer angewiesen sind.

Sie lernten, wie sie mit diesen Unterstützern und anderen spezialisierten Kräften harmonisch zusammenwirken müssen, um ihre Vermessungsaufgaben erfüllen zu können. Damit hat sich die iSNEx-Serie von einer reinen Fachübung zu einer militärischen Einsatzvorbereitungsübung weiterentwickelt. Das nächste einsatznahe Vermessungstraining bot die iSNEx 24 in der Nähe von Québec, Kanada. Dieses war in eine Übung der kanadischen Landstreitkräfte eingebunden, sodass der Fokus auf realitätsnahen Verfahrensabläufen in einem Gefechtsstand, auf Befehlsausgaben und auf den auf das dortige Szenario abgestimmten Vermessungsaufträgen lag.

Resümee

Die iSNEx 23 bot viele neue Aspekte und zeigte Lernfelder auf: das Vermessen bei Schneelagen mit Problemen beim Einsatz von Rotlichtlasern, die Einsatztauglichkeit der eingesetzten Spezialfahrzeuge bei winterlichen Bedingungen, die Synchronisierung unterschiedlicher Geräte, den Umgang mit aktiven Spoofern und Jammern, ein realitätsnahes Training der Einsatz-Vermessungsteams sowie die taktische Kartierung. Sie bot eine Plattform zur Vernetzung der MilGeo-Familie bis hin zu einem Update des MN GSG Survey-Handbuches. Wie aktuell die iSNEx 23 im Vergleich zum 2020 noch eher theoretisch erdachten Übungsszenario war, zeigen die rasanten Entwicklungen im Ukraine-Krieg: Die Realität hat die damaligen Annahmen längst übertroffen – ein guter Grund, sich weiter intensiv und multinational mit dem Militärischen Geowesen auseinanderzusetzen.

Oberst dhmtD Mag.rer.nat Maximilian Göttlich; Referent am Institut für Militärisches Geowesen

Dieser Artikel erschien im TRUPPENDIENST 2/2025 (403).