Die k.u.k. Armee 1914

Die k.u.k. Armee war am Vorabend des Ersten Weltkrieges mitten in einer Übergangsphase zu einer modernen Armee und noch nicht für einen Krieg gerüstet. Die organisatorische Struktur entsprach zwar modernen Grundsätzen, doch rüstungstechnisch bestand vor allem bei den technischen Waffengattungen Nachholbedarf. Rekrutierung und Ausbildung im Frieden spiegelten den allgemeinen europäischen Standard wider, konnten aber bereits nach wenigen Kriegswochen aufgrund des erhöhten Ersatzbedarfes nicht gehalten werden.

Die insbesondere um die Jahrhundertwende einsetzenden Bestrebungen von Generalstabschef und Reichskriegsministerium, die jährlichen Rekrutenkontingente dem Bevölkerungswachstum einerseits und den Rüstungsanstrengungen der übrigen europäischen Großmächte andererseits anzupassen, waren vor allem am Widerstand der ungarischen Reichshälfte gescheitert, die durch Verknüpfung militärischer Fragen mit nationalen und politischen Forderungen eigene Interessen durchzusetzen versuchte.

Österreich und Ungarn

Die administrative Strukturierung und Konzeption der k.u.k. Armee spielte eine wichtige Rolle. Neben dem k.u.k. Heer, das von beiden Reichshälften gemeinsam finanziert und personell beschickt wurde, bestanden in jeder Reichshälfte - ursprünglich als Truppen zweiter Linie gedacht - eigene Landwehren (Honvéd). Während für das „gemeinsame“ Heer das (Reichs-)Kriegsministerium zuständig war, unterstanden die beiden Landwehren den entsprechenden Landesverteidigungsministerien der Reichshälften.

Diese Dreiteilung war ein Ergebnis des Ausgleiches von 1867 gewesen. Um die Einheit der Armee nicht in Frage zu stellen, hatte man den beiden Landwehren zwar Infanterie- und Kavallerieformationen zugedacht, jedoch keine Artillerie oder technische Truppen, um eine mögliche Verselbstständigung im nationalen Sinn zu verhindern. Während der österreichischen k.k. (kaiserlich-königlichen) Landwehr in der eigenen Reichshälfte geringe politische Bedeutung beigemessen wurde, mutierte die k.u. (kaiserlich-ungarische) Honvéd zu einem Prestigeobjekt des ungarischen Nationalismus. Zusätzlich wurde seitens ungarischer Regierungen versucht, auch im gemeinsamen (k.u.k.) Heer den magyarischen Einfluss zu stärken. Die Forderungen umfassten etwa Zugeständnisse in der Ausdehnung der ungarischen Sprache im militärdienstlichen Gebrauch, Transferierung ungarischer Offiziere zu ungarischen k.u.k. Regimentern, Einführung eigener Adjustierungsmerkmale oder die Schaffung einer eigenen ungarischen Landwehrartillerie.

Damit wurden die militärischen Spitzenhierarchien, denen Einheit und Supranationalität der k.u.k. Armee zweifellos als wichtigste Grundlage ihrer Existenz galt, in den allgemeinen Strudel der Probleme „dualistischer“ Innenpolitik hineingezogen. Die daraus resultierende politische Dauerkrise führte zu einer Stagnation der österreichisch-ungarischen Rüstungsentwicklung und konnte letztlich erst mit dem neuen Wehrgesetz von 1912 - zumindest vorläufig - gelöst werden.

Die Struktur der Armee

Die seit 1889 unverändert gebliebenen Rekrutenzahlen wurden zwar erhöht, gleichzeitig aber die allgemeine Präsenzdienstpflicht von drei auf zwei Jahre (mit Ausnahme der Kriegsmarine, der Kavallerie und reitenden Artillerie) reduziert. Die Verkürzung der Dienstzeit wurde vor 1914 jedoch nicht mehr wirksam, da eine mehrjährige Übergangszeit festgelegt worden war.

Die Zustimmung Ungarns war jedoch mit der Genehmigung einer eigenen k.u. Landwehrartillerie erkauft worden. Die jährlichen Rekrutenzahlen steigerten sich dadurch zwar auf rund 230 000 Mann, woraus sich ein Friedenspräsenzstand von ca. 420 000 Mann ergab, doch konnte selbst diese Erhöhung nicht darüber hinwegtäuschen, dass rund zwei Drittel der Tauglichen ihren Dienst aufgrund finanzieller Einschränkungen nicht antraten. Nach einer mehrwöchigen Kurzausbildung wurden diese sofort in die Ersatzreserve überstellt.

Können die Jahre von 1902 bis 1912 als Phase der Stagnation in Rüstungsangelegenheiten (mit Ausnahme der k.u.k. Kriegsmarine) gesehen werden, so trat nach 1912 infolge der kriegerischen Ereignisse während des Ersten und Zweiten Balkankrieges eine gewisse Hast ein. Schlagartig wurden die Rüstungsdefizite der Donaumonarchie mehr als augenscheinlich, zumal auch Russland, das man nach dem Russisch-Japanischen Krieg von 1904/05 als geschwächt und als einen unwahrscheinlichen Kriegsgegner eingeschätzt hatte, sein militärisches Potenzial zunehmend verstärkte und in der Außenpolitik - vor allem auf dem Balkan - fordernder auftrat.

Die organisatorische Struktur der k.u.k. Armee zu Kriegsbeginn konnte durchaus als modern bezeichnet werden. Das Ergänzungswesen war territorial strukturiert, wodurch die gesamte Monarchie in 16 Korpsbereiche untergliedert wurde. Diese wurden im Frieden und im Krieg von einem General oder Feldzeugmeister kommandiert und umfassten nicht einheitlich zwischen zwei und vier (Truppen)-Divisionen sowie Kavallerie und Artillerie (Gefechtsstärke ca. 45 000 Mann, 116 Geschütze, 60 MGs und 4 400 Fuhrwerke). Insgesamt bestanden bei Kriegsbeginn 49 Infanterie-(Truppen)-Divisionen (Gefechtsstärke ca. 14 000 Mann), davon jeweils acht der beiden Landwehren.

An Kavallerie-(Truppen)-Divisionen (Gefechtsstärke ca. 3 800 Reiter) waren zu Kriegsbeginn elf vorhanden, davon wurde eine durch die k.u. Landwehr gebildet. Die Truppendivisionen wurden von Feldmarschall-Leutnanten kommandiert. Jene der Infanterie untergliederten sich wiederum in normierte Brigaden (zu zwei Regimentern und einem Feldjägerbataillon), eine Artillerie-Brigade (42 bis 48 Feldgeschütze) und „Divisionsanstalten“, die die Nachschub- und die Sanitätseinrichtungen umfassten (ca. 1 000 Fuhrwerke). Jeweils zwei bis vier Korps sowie zusätzliche Kavalleriedivisionen und Artillerie fanden ihre Einteilung in sechs Armeen, die von im Frieden bereits designierten so genannten „Armeeinspektoren“ - Generälen und Feldzeugmeistern - kommandiert werden sollten.

Die Infanterie

Das Bild des österreichisch-ungarischen Infanteristen des Jahres 1914 wurde nach außen durch seine „hechtgraue“ Uniform geprägt, der in den Jahren von 1906 bis 1910 bei allen Waffengattungen mit Ausnahme der Kavallerie - deren Maschinengewehrabteilungen ausgenommen - eingeführt wurde. Sie galt als modern und zweckmäßig und orientierte sich hinsichtlich der Farbgebung an den Karstgebieten des Balkans sowie den alpinen Gebieten im Südwesten.

Aus Kostengründen war die Umstellung auf das neue Farbmuster jedoch langfristig angelegt, so dass bei der allgemeinen Mobilisierung im August 1914 noch nicht alle Truppen entsprechend adjustiert werden konnten. Viele Reservisten und Landstürmer trugen noch ihre alten, blau gefärbten Uniformblusen.

Als Standardbewaffnung fungierten 8-mm-Repetiergewehre (Karabiner, Stutzen) des Systems Steyr-Mannlicher in den unterschiedlichen Ausführungen M.88, M.90, M.95 sowie Adaptierungen. Im Bereich der Faustfeuerwaffen waren vor allem Selbstladepistolen M.7 und M.12 sowie die Revolvermodelle Kropatschek, Gasser bzw. Rast&Gasser vertreten. Auch in diesem Bereich reichten die vorhandenen Bestände nicht aus, so dass Truppen der zweiten Linie noch mit Einzelladern des Typs Werndl oder bei Steyr beschlagnahmten, für das Ausland produzierten, Waffen ausgerüstet werden mussten. Die Infanterie war zusätzlich noch mit zweiteiligen Patronentaschen, einem Kalbfelltornister mit Patronentornister (120 Patronen), einer Kochschale, einem Brotsack, einer Feldflasche und einem Spaten ausgerüstet. 32 Soldaten einer Kompanie erhielten zusätzlich noch Beilpiken.

Das Maschinengewehr, bei Infanterie und Kavallerie zu eigenen Maschinengewehrabteilungen zu jeweils zwei Gewehren (bzw. vier bei Landwehrgebirgstruppen) vereinigt, galt zu Kriegsbeginn noch als Unterstützungswaffe bei der Bildung der Feuerlinie und sollte im länger andauernden Feuergefecht aufgrund des großen (!) Munitionsverbrauches nur begrenzt zum Einsatz kommen. Das Maschinengewehr M.7 bzw. M.7/12 System „Schwarzlose“ war mit einem Schutzschild versehen und wurde mit Tragtieren transportiert. Bei der Infanterie ergab sich eine Verteilung von durchschnittlich zwei MGs auf rund 1 000 Mann, wobei dies dem europäischen Durchschnitt entsprach. Jene für die spätere Phase des Stellungskrieges so charakteristischen Waffen wie Flammenwerfer, Handgranaten oder Grabenkeulen waren zu Kriegsbeginn noch nicht eingeführt.

Die Kavallerie

Die Kavallerie war mit der allgemeinen Heeresreorganisation nach 1866 zur „Einheitskavallerie“ geworden. Einheitlich bewaffnet und ausgerüstet unterschieden sich Dragoner, Husaren und Ulanen nur mehr anhand ihrer traditionellen Uniformen. Die Kavallerie galt hinsichtlich des Einsatzes in Massen eigentlich bereits als anachronistisch, erfreute sich jedoch nicht zuletzt aufgrund ihrer eindrucksvollen Erscheinung sowohl beim Kaiser und Thronfolger als auch der Aristokratie großer Beliebtheit.

Sie erhielt, mit Ausnahme der zugeteilten Maschinengewehrabteilungen, daher auch keine hechtgraue Adjustierung. Bei der Mobilisierung 1914 deckten die großen Kavalleriekörper noch weitgehend den Aufmarsch der k.u.k. Armee, spätestens aber nach der letzten großen Reiterschlacht bei Jaroslawice (heute: Jaroslavi?ì, Ukraine) im August 1914 zeigte sich die mangelnde Kriegsbrauchbarkeit der Kavallerie in geschlossenem Rahmen. Sie sollte in weiterer Folge nur mehr infanteristisch oder im Verbindungsdienst zum Einsatz kommen.

Die Artillerie

Auch die Entwicklung der Artillerie hatte unter den innenpolitischen Problemen erheblich gelitten. Die für die Vermehrung der Artillerieverbände, vor allem im Bereich der Gebirgs- und schweren Belagerungsartillerie, notwendigen Rekruten mussten teilweise der Infanterie entnommen werden. Erst mit dem Wehrgesetz von 1912 sollte auch für die Artillerie ein stetiger Ausbau erreicht werden. Technisch befand sich die k.u.k. Artillerie bei Kriegsbeginn in einer Übergangsphase.

Die bereits Anfang des 20. Jahrhunderts erkannte Unterlegenheit des eigenen Geschützmaterials hinsichtlich der Leistungsparameter Reichweite, Feuergeschwindigkeit und Wirkung hatte die Notwendigkeit der Modernisierung deutlich gemacht. Die Konstruktions- und Erprobungsphasen hatten sich jedoch erheblich verzögert, so dass im Bereich moderner Gebirgsgeschütze, Feldhaubitzen und schwerer Artillerie zu Kriegsbeginn lediglich Prototypen zur Verfügung standen. Letztlich standen der k.u.k. Artillerie beim Aufmarsch 1914 lediglich zwei modernste Geschütze zur Verfügung, die 8-cm-Feldkanone M.5(/8) sowie der berühmte motorisierte 30,5-cm-Mörser M.11 - beide System Škoda.

Manche für den Weltkrieg letztlich so charakteristische Geschützgattungen waren vor Kriegsbeginn bestenfalls angedacht und „orientierend“ versucht worden, jedoch noch keinesfalls in einem konkreten Erprobungsstadium wie etwa Minen- und Granat(en)werfer.

Die Fliegerabwehr

Hinsichtlich der Abwehr von Luftfahrzeugen konnte sich die österreichisch-ungarische Armee im Juli 1914 lediglich auf allgemeine und „orientierende“ Versuche abstützen. De facto war zu Kriegsbeginn kein einziges, Fliegerabwehrgeschütz bei der Armee vorhanden, jene der Marine ausgenommen. Lediglich die Firma Škoda meldete am 13. August 1914 das Vorhandensein eines Versuchsgeschützes sowie zweier weiterer, jedoch im Kaliber für Belgien und Rumänien ausgeführter Vorführungs-Ballonabwehrgeschütze. Diese Geschütze wurden durch die k.u.k. Heeresverwaltung beschlagnahmt, konnten aber aufgrund technischer Mängel erst zu Jahresbeginn 1915 an die Front abgehen.

Die technischen Truppen

An technischen Truppen verfügte die k.u.k. Armee 1914 über Pioniere (für den Brücken- und „Wasserdienst“) und Sappeure (Straßenbau, Sprengdienst). Die technische Ausrüstung mit Brückenmaterial galt in europäischer Hinsicht als mustergültig, war jedoch hinsichtlich seiner quantitativen Vorsorgen lediglich begrenzt verfügbar. Den Sappeuren als Spezialisten für das Sprengwesen sollte nach Ausbruch des Krieges die Verantwortung für das Minenwerferwesen sowie die Flammenwerfer übertragen werden.

Die Fernmeldetruppe

Von entscheidender Bedeutung vor allem im Hinblick auf das operativ ausgelegte Kampfverfahren sollte sich das Kommunikations- und Fernmeldewesen erweisen. Die bei Kriegsbeginn 1914 bei den Kompanien und Batterien vorhandenen einfachen Feldtelefone reichten bestenfalls für die Kommunikation innerhalb der Bataillone und Regimenter, für die höheren Kommanden sollten durch das k.u.k. Telegraphenregiment die notwendigen Geräte und das Fachpersonal beigestellt werden.

Technisch waren bei Kriegsbeginn schon Feldradiostationen zur drahtlosen Übermittlung vorgesehen, doch reichten die geplanten personellen und materiellen Ressourcen schon bei Kriegsbeginn kaum aus, den gesamten Bedarf der Truppen zu decken. Das Fernmeldewesen sollte sowohl im unmittelbaren Truppenbereich als auch bei den höheren operativen Kommanden bereits unmittelbar nach Kriegsausbruch einen immensen Aufschwung erleben.

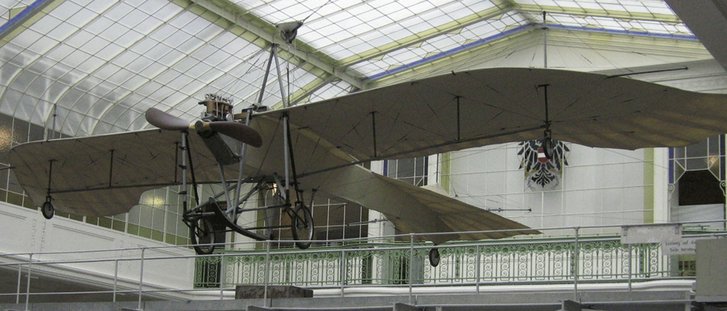

Die "Fliegertruppe"

Die militärische Nutzung der „3. Dimension“ innerhalb der k.u.k. Armee hatte in organisatorischer Hinsicht mit der Gründung der k.u.k. „Militär-Aeronautischen Anstalt“ innerhalb des Festungsartillerieregimentes Nr. 1 im Wiener Arsenal Anfang der 90er Jahre des 19. Jahrhunderts ihren Ursprung. Die Militärluftfahrt „leichter als Luft“ wurde anfangs für den Beobachtungsdienst ausgerichtet und nachdem die Erzeugung der notwendigen Gasmengen (Wasserstoff) an ortsfeste Fabrikationsstätten gebunden war, unterstellte man das Ballonwesen vorerst der Festungsartillerie. Mit der Entwicklung mobiler Gasbehälter und Transportwagen ergab sich die Möglichkeit, die Ballone auch abseits der Festungen zu verwenden.

Im Jahre 1898 konnte die erste Feldballonabteilung formiert werden. Zum Einsatz gelangten so genannte Kugelballone (M.96), die sich vor allem für Freiflüge eigneten, und „Drachenballons“ (M.98), die durch ihre längliche und aerodynamische Form beim Einsatz als Fesselballone auch bei starkem Wind nicht niedergedrückt werden konnten.

Während die Idee der Lenkluftschiffe („Zeppeline“) in der k.u.k. Armee weniger Widerhall fand, wurde die Idee des Flugzeuges („schwerer als Luft“) durchaus positiv beurteilt. Die ersten zuverlässigen Flugzeugtypen entstammten ausländischer Produktion, die Ausbildung der ersten Militärpiloten erfolgte noch bei zivilen Schulungen. Das erste Exemplar eines österreichischen Militärflugzeuges, eine bei der Firma Lohner gebaute „Etrich-Taube“, wurde im April 1911 übernommen und erwies sich bei der technischen Abnahme als technisch herausragend. Mit dem weiterentwickelten Lohner „Pfeilflieger“ stand der k.u.k. Armee schließlich einer der hervorragendsten (unbewaffneten) Flugapparate der Welt bei Kriegsbeginn zur Verfügung, jedoch nur in geringen Stückzahlen.

Auf einen Blick

Die österreichisch-ungarische Armee befand sich zu Kriegsbeginn 1914 sowohl qualitativ - vor allem im Hinblick auf die Artillerie - als auch quantitativ in einer Übergangsphase. Die Erhöhung der jährlichen Rekrutenkontingente sollte erst in den Jahren 1916/18 ihren Maximalwert erreichen. Die Balkankrisen 1912/13 hatten zwar die Unterlegenheit der eigenen Streitkräfte deutlich gemacht, doch erfolgten die notwendigen Rüstungsschritte viel zu spät, um noch vor Kriegsausbruch zur vollen Wirkung zu gelangen. Die ersten Kriegsmonate waren in Österreich-Ungarn daher vom Bestreben der Heeresverwaltung geprägt, nicht nur das veraltete Gerät durch modernes zu ersetzen, sondern gleichfalls auch die notwendigen Quantitäten den schwer ringenden Fronten zur Verfügung zu stellen.

Oberst dhmfD Hofrat Mag. Dr. Christian Ortner ist Direktor des HGM.