Wettlauf ums Atom

Die Entwicklung und Erprobung von Nuklearwaffen veränderte die Welt grundlegend: Was mit wissenschaftlicher Neugier begann, mündete in einem weltweiten Wettrüsten. Der erste Test einer Atombombe markierte den Beginn des nuklearen Zeitalters – eine Epoche, in der politische Macht bis heute durch atomare Abschreckung definiert wird.

Nuklearwaffenprogramme

Deutsches Reich

Das deutsche Uranprojekt diente zur technischen Nutzbarmachung der 1938 entdeckten Kernspaltung. Anfangs durch das Heereswaffenamt geführt, wurde an den Möglichkeiten zum Bau einer Uranwaffe geforscht. Ab 1942 glaubte man jedoch nicht mehr an die schnelle Realisierung zur militärischen Nutzung von Uran. Der Reichsforschungsrat verlegte den Forschungsschwerpunkt auf den Bau eines Demonstrator-Kernreaktors.

Beide Forschungsansätze mit Verwendung von nicht angereichertem Uran führten zu keinem Erfolg. Nach dem Kriegsende in Europa wurden die zehn wichtigsten deutschen Wissenschaftler des Uranprojektes auf dem englischen Landsitz Farm Hall für sechs Monate interniert. Durch Abhörung und Protokollierung ihrer Gespräche sollte die Frage geklärt werden, ob die Deutschen fähig gewesen wären, eine Nuklearwaffe zu bauen.

USA

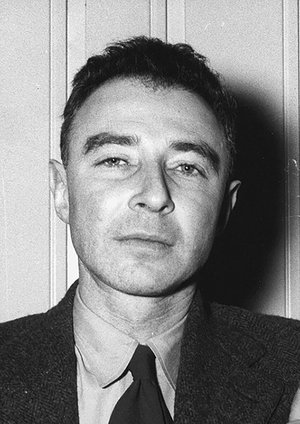

Obwohl der Status der deutschen Forschung am Uranprojekt für die USA unklar war, befürchtete die amerikanische Regierung die erfolgreiche technische Realisierung der Kernspaltung in Form einer Nuklearwaffe. Es war klar, dass der Besitz sowie der Einsatz einer solchen Waffe kriegsentscheidend sein würden. Darum wurde 1942 in den USA das Manhattan-Projekt unter der militärischen Leitung von General Leslie R. Groves gegründet. Der Physiker J. Robert Oppenheimer leitete die Forschungsarbeiten. In mehreren Forschungszentren der USA, wie Berkeley (theoretische Physik), Oak Ridge (Erzeugung von hochangereichertem Uran), Hanford (Erzeugung von Plutonium) und Los Alamos (Testgelände und Labors), waren etwa 150 000 Personen beschäftigt.

Mit 1,9 Milliarden USD (Stand 1945; entspricht heute rund 33 Milliarden USD) war das Manhattan-Projekt das bislang teuerste Projekt aller Zeiten. Dafür gelang es den Wissenschaftlern und Technikern in nur drei Jahren, Bomben in zwei verschiedenen Bauformen mit unterschiedlichen Spaltmaterialien zu entwickeln. Die U-235-Bombe im so genannten Gun-Type-Design wurde aufgrund ihrer einfachen Technologie nie getestet und am 6. August 1945 über Hiroshima abgeworfen.

Die Bombe im Plutonium-Implosion-Design war aufgrund der geforderten Sprengtechnologie (synchrone Initiierung von 32 Zündern und der Umkehrung der Druckwelle) schwieriger zu entwickeln. Daher wurde diese Technologie vor dem Einsatz in Nagasaki am 16. Juli 1945 in der Wüste von New Mexico getestet. Nur sieben Jahrech der Entdeckung der Kernspaltung testete die USA mit einer Sprengkraft von 20-Kilotonnen-TNT-Äquivalent die erste Nuklearwaffe – ein Ereignis, das den Beginn des nuklearen Zeitalters markierte.

Im gleichen Jahrzehnt folgten nur mehr einige wenige Tests mit Kernspaltungswaffen. Das nächste Ziel war die Entwicklung der Wasserstoffbombe, die im Jahr 1952 erstmals getestet wurde. Mit steigender Sprengkraft und entsprechenden Einsatzmitteln war man nun auch fähig, Großstädte auszulöschen und stand ab 1954 im direkten Zweikampf mit der russischen Wasserstoffbomben- und Raketenentwicklung.

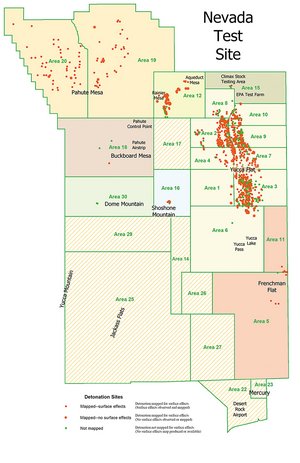

Als zweites Standbein neben den strategischen Nuklearwaffen benötigten die USA so genannte taktische Nuklearwaffen für das Gefechtsfeld, weil die Armeen des Warschauer Paktes den westlichen Streitkräften zahlenmäßig überlegen waren. Zusätzlich besaß die Sowjetunion eine enorme Menge an Panzern und anderen gepanzerten Gefechtsfahrzeugen und hätte damit schnell in das damalige Verteidigungsbündnis der NATO vorstoßen können. Die neuen Sprengköpfe wurden sowohl auf dem US-amerikanischen Festland – etwa in New Mexico, Nevada, Colorado und Mississippi – als auch auf den Pazifikatollen wie Bikini, auf den Inselgruppen wie den Aleuten sowie im Südatlantik getestet.

Sowjetunion

Seitens der sowjetischen Führung hatte die Kernspaltung und deren technische Umsetzung in Form einer Waffe zu Beginn der 1940er-Jahre nur einen geringen Stellenwert. Erst 1942 erkannte die Staatsführung ihre Bedeutung und reaktivierte das Atomprogramm unter der Führung von Igor Kurtschatow. Der Aufbau der Atomindustrie und damit die Beschaffung des wichtigen Uranerzes gelangen jedoch erst nach dem Krieg. Neben den sowjetischen Mitarbeitern gab es zudem eine große Anzahl an ehemaligen deutschen Forschern. Unter ihnen befand sich Klaus Fuchs, ein deutsch-britischer Kernphysiker, der – ebenso wie drei weitere Mitarbeiter des Manhattan-Projektes – vertrauliche Informationen an die Sowjetunion weiterleitete.

Trotzdem erfolgte der erste sowjetische Nuklearwaffentest erst im August 1949. Die strategische Bedeutung hoher Sprengkraft wurde früh erkannt, so dass es den Sowjets bereits ein Jahr nach der US-amerikanischen Wasserstoffbombenzündung gelang, eine eigene Wasserstoffbombe zu testen. Auch hier zeichnete sich eine Entwicklung hin zu immer leistungsstärkeren Waffensystemen ab. Die Erprobung der nuklearen Sprengköpfe fand überwiegend in Kasachstan auf dem Testgelände Semipalatinsk sowie an der Arktisküste auf der Insel Nowaja Semlja statt. Darüber hinaus erfolgten vereinzelte Tests in der Ukraine, in Usbekistan und Turkmenistan.

Großbritannien

Bereits seit 1943 kooperierten britische und kanadische Wissenschaftler unter dem Codenamen „Tube Alloys“ mit den US-Forschern im amerikanischen Manhattan-Projekt. Die britischen Forscher verfolgten damals jedoch auch ihr eigenes Kernwaffenprojekt, das nach dem Krieg fortgesetzt wurde und im Oktober 1952 in Form der so genannten Hurricane-Bombe auf einer Inselgruppe vor Australien zum gewünschten Ergebnis führte.

Getestet wurde die Explosionswirkung auf einem Schiff, weil Großbritannien befürchtete, dass eine geschmuggelte Nuklearwaffe vor seiner Küste zur Detonation gebracht werden könnte. Dadurch konnten die Auswirkungen der auftreffenden Flutwelle auf einen Küstenstreifen beurteilt werden. Die Nuklearwaffe war eine Kopie der Nagasaki-Bombe mit 21 Kilotonnen (kt) Sprengkraft.

In weiterer Folge gab es ein intensives US-UK-Verteidigungsübereinkommen, das erlaubte, sowohl geheime wissenschaftliche Daten auszutauschen als auch amerikanische Waffen zu leasen. 1957 detonierte die erste britische Wasserstoffbombe. Die insgesamt 45 Tests fanden auf Inseln im Pazifik vor Australien (z. B. den Weihnachtsinseln mit amerikanischer Beteiligung), auf dem australischen Festland sowie im US-Bundesstaat Nevada statt.

Frankreich

Nach dem Zweiten Weltkrieg mussten die Franzosen ihr nukleares Waffenprogramm aus dem Nichts aufbauen. Als Vater des französischen Nuklearwaffenprogrammes wird Bertrand Goldschmidt bezeichnet. Er war nicht nur Marie Curies letzter Assistent, sondern auch im britisch-kanadischen Team des Manhattan-Projektes tätig. Dort erfand er die noch heute verwendete Extraktionsmethode, um Plutonium aus gebrauchten Brenn- oder Brutstäben herauszulösen.

Seit 1949 arbeitete Frankreich eng mit Israel zusammen. Im Februar 1960 detonierte schließlich die erste französische Nuklearwaffe in der algerischen Sahara mit einer Sprengkraft von 70 kt. Von den 210 französischen Nuklearwaffentests wurden 17 in der algerischen Sahara und 193 auf Inseln von Französisch-Polynesien gezündet.

Volksrepublik China

Das chinesische Nuklearwaffenprogramm startete 1955. Bereits 1956 verkündete der chinesische Führer Mao Zedong öffentlich, dass China eine Nuklearwaffe haben müsse, um von keinem anderen Staat einseitig nuklear bedroht werden zu können. Zu Beginn war Russland ein strategischer Partner bei der Entwicklung der ersten chinesischen Atombombe; jedoch stellte man die Kooperation aus politischen Gründen im Jahr 1959 ein.

Erst im Oktober 1964 gelang der chinesischen Regierung der erste erfolgreiche Test einer eigenen Nuklearwaffe mit 22 kt. Die Bombe im Implosion-Design funktionierte mit hoch angereichertem Uran anstelle von Plutonium. Drei Jahre später gelang die Detonation der ersten Wasserstoffbombe. China führte von 1964 bis 1996 45 Atomwaffentests auf dem Atomtestgelände in Lop Nor durch, von 1964 bis 1996 davon 23 oberirdisch.

Indien

Nach dem Zerfall von British-India in die heutigen Länder Pakistan, Bangladesch und Indien startete Indien sein friedliches Atomprogramm und wurde technisch von Kanada und den USA unterstützt. Infolge der Konflikte mit China, Pakistan und Bangladesch entschloss sich die indische Regierung 1964 zu einem Nuklearprogramm zur Erforschung von „peaceful nuclear explosions“. 1971, nach dem Zweiten Indisch-Pakistanischen Krieg, auch als Zweiter Kaschmir-Krieg bezeichnet, wandte sich der Westen von Indien ab.

Nur durch russische Entwicklungshilfe konnte die indische Regierung im Mai 1974 ihren ersten Nuklearwaffentest „Smiling Buddha“ durchführen – dabei handelte es sich um eine Plutonium-Implosionsbombe mit einer Stärke von acht kt. 24 Jahre später fand mit der Operation „Shakti“ die Testung fünf weiterer Nuklearwaffen statt, wobei ein Test mit drei Sprengköpfen durchgeführt wurde. Auch eine Wasserstoffbombe mit ungeplanter, sehr geringer Sprengkraft soll dabei gewesen sein. Alle sechs Tests führte man auf der Indian Army Pokhran Test Range (IAPTR) durch.

Pakistan

Die beiden Indisch-Pakistanischen Kriege von 1965 und 1971 endeten immer mit glorreichen Siegen für Indien. Diese Schmach veranlasste die pakistanische Regierung, ihr friedliches, von den USA gefördertes Nuklearprogramm und dessen Infrastruktur für die Entwicklung ihrer ersten Atombombe zu nutzen. Die Basis für die benötigte Urananreicherung lieferte Abdul Qadeer Khan. In seiner Doktorarbeit als Metallurge beschäftigte er sich mit dem mechanischen Stressverhalten von Urananreicherungszentrifugen des niederländischen Unternehmens URENCO. Khan kehrte nicht nur mit einem Doktordiplom, sondern auch mit Blaupausen der Zentrifugen nach Pakistan zurück.

Der Direktor des pakistanischen Nuklearprogrammes wurde der Namensvetter Munir Ahmad Khan. Seine Ausbildung erfolgte in den USA im Illinois Institute of Technology sowie im Argonne National Laboratory. Zudem war er bei der Atomenergiebehörde (IAEA) tätig. Nach einigen Fehlversuchen gelang den Pakistanis Ende Mai 1998 (drei Wochen nach dem indischen Versuch) die erste erfolgreiche Nukleardetonation. In einem zweiten Test wurden fünf Sprengköpfe simultan gezündet. Die berechnete Stärke jedes Sprengkopfes lag im ein- bzw. niedrigen zweistelligen kt-Bereich.

Nordkorea

Das nordkoreanische Nuklearwaffenprogramm lässt sich bis in die 1960er-Jahre zurückverfolgen. Der Staat fragte sowohl bei der Sowjetunion als auch in China um direkte Hilfe an, die jedoch abgelehnt wurde. Dafür wurde eine nukleare Infrastruktur mit russischer Technologie zur friedlichen Nutzung der Kernenergie zur Verfügung gestellt.

In den 1990er-Jahren erhielt Nordkorea Zugang zur pakistanischen Nukleartechnologie – unter Mitwirkung von Abdul Qadeer Khan. Basierend darauf konnten Nuklearwaffen hergestellt werden. Zwischen 2006 und 2017 führte Nordkorea sechs unterirdische Tests durch. Bereits der erste Test wurde als „Cracker“ oder „Fizzle“ statt als vollwertige nukleare Detonation eingestuft. Auch der letzte Test – vermutlich eine Wasserstoffbombe – erreichte nicht annähernd die erwartete Sprengkraft.

Südafrika

Südafrikas Ambitionen an einem Nuklearwaffenprogramm begannen bereits 1948. Wie auch in anderen Fällen wurden die infrastrukturellen „Atoms for Peace“-Förderungen der 1950er- und 1960er-Jahre, wie Forschungsreaktoren und andere Nukleartechnologie, später für das Nuklearwaffenprogramm missbraucht. Die Nuklearwaffenforschungen in den 1970er- und 1980er-Jahren waren geprägt durch eine enge Kooperation mit Israel. Dabei wurden nicht nur Technologien, sondern auch Materialien wie Tritium gegen Uran ausgetauscht.

Im August 1977 wurden im Testgebiet in der Kalahari-Wüste zwei Bohrlöcher für eine Untererddetonation vorbereitet. Dies blieb nicht unentdeckt. Als Folge erhöhte der Westen den Druck auf Südafrika, und der Staat verzichtete auf die Tests. Südafrika beendete sein Nuklearwaffenprogramm 1989 und führte den Rückbau und die Zerlegung der sechs fertigen Bomben sowie der einen unfertigen durch.

Israel

Bereits 1949 bestand seitens der israelischen Regierung der Wunsch nach Nuklearwaffen, um einen weiteren Holocaust zu verhindern. 1957 bekam Israel durch das US-Programm „Atoms for Peace“ eine nukleare Forschungsinfrastruktur zur Verfügung gestellt. Um Informationen über Israels Nuklearprogramm bestmöglich zu schützen, wurde Ende der 1950er-Jahre ein eigener Geheimdienst mit dem Namen „Lekem“ gegründet. Nach außen hin bestanden jedoch eine enge Zusammenarbeit und reger Technologieaustausch mit Frankreich und Südafrika.

Laut amerikanischen Geheimdienstunterlagen hat Israel seine erste Nuklearwaffe 1966 gebaut und ein Jahr später die Produktion intensiviert. Somit war Israel die sechste Atommacht. Es gibt keine Aufzeichnungen über einen israelischen Nuklearwaffentest. Die Nutzung eines Nuklearwaffentestgeländes eines befreundeten Staates kann jedoch nicht ausgeschlossen werden. Es wird angenommen, dass Israel derzeit rund 90 einsatzfähige Nuklearwaffen besitzt.

Offiziell wird weder zugegeben noch bestätigt, dass es solche Waffen gibt oder ein eigenes nukleares Waffenprogramm besteht. Der so genannte „Vela-Vorfall“ bezieht sich auf die mutmaßliche Detonation einer Nuklearwaffe, die ein US-amerikanischer Vela-Satellit 1979 im Indischen Ozean zwischen Südafrika und der Antarktis registrierte. Die Detonation wird dem vermuteten südafrikanisch-israelischen Nuklearwaffenprogramm zugeschrieben.

Atoms for Peace

Mit seiner Rede „Atoms for Peace“ vor der UNO-Generalversammlung am 8. Dezember 1953 legte US-Präsident Dwight D. Eisenhower den Grundstein für die internationale Förderung der zivilen Nutzung von Kernenergie. Ziel war es, nukleares Wissen und Material für friedliche Zwecke wie Medizin, Landwirtschaft und Energiegewinnung zugänglich zu machen – auch für Entwicklungsländer. Gleichzeitig sollte die Verbreitung von Atomwaffen verhindert werden.

Im Zuge dieser Initiative wurden zahlreiche Nuklearprogramme in aller Welt durch die USA mit Know-how, Technologie und Materialien unterstützt. 1957 wurde zur Umsetzung dieser Ziele die Internationale Atomenergie-Organisation (IAEA) mit Sitz in Wien gegründet. Sie überwacht seither die friedliche Nutzung von Kernenergie und fördert den internationalen Technologietransfer.

Unterirdische Tests

Infolge zahlreicher atmosphärischer Kernwaffentests in den 1960er-Jahren stieg die Radioaktivitätsbelastung der Erdatmosphäre so stark an, dass zunehmend Forderungen nach einem Verbot solcher Tests laut wurden. Der „Vertrag über das Verbot von Kernwaffenversuchen in der Atmosphäre, im Weltraum und unter Wasser“ trat am 10. Oktober 1963 in Kraft und wurde ursprünglich zwischen den USA, der Sowjetunion und Großbritannien abgeschlossen. Später traten Pakistan, Indien und Israel dem Abkommen bei. Frankreich und China hingegen verweigerten die Unterzeichnung und führten bis 1980 weiterhin – teils oberirdische – Kernwaffentests durch.

Die Untererdtests fanden in Schächten in einer Tiefe von 200 bis 300 Metern oder in waagrecht versiegelten Stollen statt. Damit sollte verhindert werden, dass der radioaktive Niederschlag aus dem Erdreich entweicht und die Atmosphäre belastet. Selbst bei einer gut hergestellten Versiegelung entweichen dennoch radioaktive Edelgase wie Xenon-Isotope. Darüber hinaus bildet die Detonation eine verglaste, sphärische Hohlstruktur, deren Ausmaße so groß sein können, dass sie Platz für die Freiheitsstatue bieten würde. In porösem Gestein kann es zu Einstürzen der Höhlendecke kommen, wodurch sich im Laufe der Zeit ein kreisförmiger Krater an der Oberfläche ausbildet. In sandigen Böden hingegen entsteht dieser Krater unmittelbar nach der Explosion.

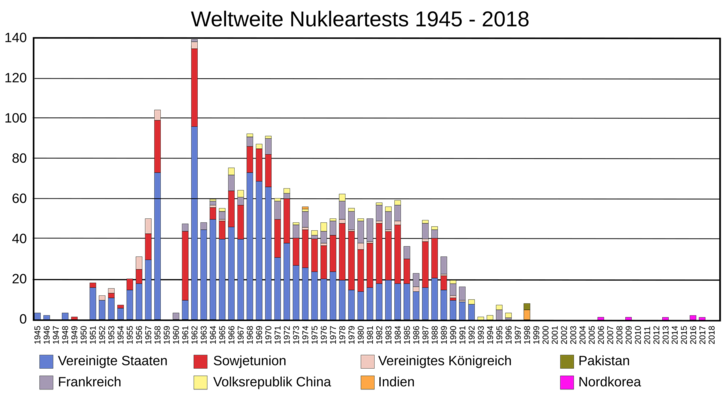

Superlativen

Bereits die bislang offiziell bekannten 2 058 Nuklearwaffentests stellen historische Superlative dar. Ohne die intensiven internationalen Bemühungen zur Einschränkung solcher Tests wäre diese Zahl vermutlich deutlich höher ausgefallen. Eine Aufschlüsselung nach Staaten ist in der Tabelle auf Seite 288 dargestellt. Nachdem jede Supermacht ihre eigenen Fissions- und Fusionswaffen entwickelt hatte, ging es anfangs darum, die Sprengkraft zu steigern.

Als Meilenstein für Wasserstoffbomben diente die Ein-Megatonnen-Marke, die sowohl die UdSSR als auch die USA Mitte der 1950er-Jahre erreichten. 1954, bereits zwei Jahre nach der ersten US-Wasserstoffbombe, wurde mit „Operation Castle“ die „Bravo“-Bombe gezündet, die die 17-Megatonnen (MT)-Marke erreichte. Theoretische Konzepte sahen Kernwaffen mit Sprengkraftpotenzialen von bis zu 200 Megatonnen, in Extremfällen sogar einer Gigatonne, vor.

Den Rekord unter den bislang gebauten und getesteten Kernwaffen hält die Sowjetunion mit der so genannten „Zar-Bombe“. Ursprünglich für eine Sprengkraft von 100 MT konzipiert, äußerten sowjetische Wissenschaftler Bedenken, die Explosion könne einerseits ein Loch in die Atmosphäre reißen und andererseits die Erdkruste beschädigen. Durch eine Reduktion des Wasserstoffanteiles wurde die Sprengkraft auf etwa 50 MT begrenzt und die freigesetzte Strahlung um rund 97?Prozent verringert.

Am anderen Ende des Spektrums liegt die bislang kleinste einsatzfähige Kernwaffe: Der Sprengkopf des „Davy Crockett“-Systems erreichte eine Explosionskraft von lediglich zehn bzw. 20 Tonnen TNT-Äquivalent (entsprechend 0,01 bzw. 0,02 kt) und konnte über Entfernungen von bis zu vier Kilometern verschossen werden. Die Waffe war für den taktischen Einsatz auf dem Gefechtsfeld vorgesehen – auch auf dem Gebiet der Bundesrepublik Deutschland. Der erste Test erfolgte im Jahr 1962.

Exoten

Peaceful Nuclear Explosions

Als Beispiel für die friedliche und zivile Nutzung von Nukleardetonationen steht die „Operation Pflugschar“. Die Tests ermittelten, wie viel Erdmaterial durch eine Nukleardetonation bewegt werden kann, um diverse Bauprojekte zügig voranzutreiben. „Operation Pflugschar“ war die gängige US-amerikanische Bezeichnung für 27 zwischen 1961 und 1973 durchgeführte Tests. Als mögliche Anwendungen wurde die Verbreiterung des Panamakanals, die Errichtung eines neuen Wasserweges durch Nicaragua, Sprengungen von Kavernen für Wasser und Ölspeicherung etc. in Betracht gezogen.

Die Pflugschar-Tests zeigten jedoch, dass Untererddetonationen in einer Tiefe von weniger als 200 Metern doch erhebliche Mengen an radioaktiven Materialien freisetzten, wodurch es in einigen Fällen zur Umsiedelung der Bevölkerung kam. Noch bevor eine operative Anwendung realisiert werden konnte, stellte man das Projekt ein.

Die Sowjetunion hatte die gleichen zivilen Nutzungsideen. Die Nuklearwaffentests verliefen dort unter dem Projektnamen „Atomexplosion für die Volkswirtschaft“. Technisch umgesetzt wurden solche Tests bei der Bekämpfung (unterirdische Versiegelung) von Bohrloch-Bränden in der Ukraine, in Usbekistan und Turkmenistan. Ungefähr zehn Prozent aller Nuklearwaffentests beschäftigten sich mit der „friedlichen Nutzung von Nuklearwaffen“.

Nukleardetonation auf dem Mond

Nach dem erfolgreichen Einsatz des sowjetischen Satelliten Sputniks überlegte sich die US-Regierung ebenfalls, ein Zeichen im Weltraum zu setzen. 1959 entstand der streng geheime Plan einer gut sichtbaren Nukleardetonation auf dem Mond. Der Plan wurde später jedoch verworfen, weil das Risiko eines Unfalles und der damit verbundenen Umweltschäden zu groß war.

Fehlgeschlagene Detonationen

Der Fachbegriff „Fizzle“, umgangssprachlich auch „Cracker“ genannt, beschreibt eine partielle Umsetzung des spaltbaren Materials oder dessen vorzeitige explosive Zerstreuung bei einer Nukleardetonation. Besonders anfällig für derartige „Fizzles“ waren Kernwaffen mit neuartigen, noch nicht ausgereiften Designs, die im Test nicht die erwartete Effizienz erreichten. Neben mehreren amerikanischen Fehlversuchen wird ein „Fizzle“ auch bei einem der sieben nordkoreanischen Nuklearwaffentests vermutet, weshalb dieser Test in der Bewertung nicht als erfolgreich gilt.

Julius Robert Oppenheimer

J. Robert Oppenheimer leitete die Nuklearwaffenforschung der USA im Manhattan-Projekt und wird als Vater der Atombombe bezeichnet. In nur drei Jahren gelang es ihm und seinen Mitarbeitern, die ersten Nuklearwaffen zu entwickeln, zu testen und zum Einsatz zu bringen.

Der „Trinity-Test“ bewies, dass die wenige Jahre zuvor entdeckte Kernspaltung technisch als Waffe umgesetzt werden konnte. Damit begann ein Wettrennen, vor allem zwischen den Vereinigten Staaten von Amerika und der Sowjetunion, Nuklearwaffen zu entwickeln sowie deren Effizienz zu steigern. Jede neue Entwicklung wurde damals mit einem oder mehreren Tests abgeschlossen. Dies diente nicht nur zur Überprüfung der Zielvorgabe, sondern auch als Machtdemonstration gegenüber anderen Staaten.

Nicht-nukleare Nukleartests

Als nicht-nukleare Nukleartests („nuclear cold tests“) bezeichnet man die Überprüfung der Waffentechnologie ohne den Einsatz von spaltbaren Materialien. Als Bestandteil der Entwicklungsserie sind derartige Tests ebenso relevant wie die abschließende Detonation auf dem Testgelände. Die wichtigsten Tests fokussieren auf die geforderte Implosion zum Verdichten des Spaltmaterials. Zur Überprüfung der Implosion wird häufig eine Kugel oder Hohlkugel aus abgereichertem (nicht-spaltbarem) Uran als Ersatz für den nuklearen Kern (Pit) eingesetzt, um die Kompressionseffekte zu analysieren.

Andere Tests beschäftigen sich mit den Einschlagkräften, speziell bei erdpenetrierenden und bunkerbrechenden Einsatzmitteln. Das Ziel ist, eine funktionstüchtige Zündeinheit zu ermitteln, um die Waffe auch nach dem Einschlag detonieren lassen zu können.

Iran

Das iranische Atomprogramm umfasst nicht nur die Urananreicherung für zivile Reaktoren, sondern auch Vorwände für höhere Anreicherungen (von medizinischer Forschung bis zur Ausstattung einer nuklearbetriebenen U-Boot-Flotte). Die Internationale Atomenergiebehörde (IAEO) erhielt Zugriff auf über 1 800 Dokumente und identifizierte mehrere Indizien für Tests, die in die Kategorie der nicht-nuklearen Nukleartests fallen. Dazu zählen geheime Sprengversuche, wie sie für den Implosionstyp einer Nuklearwaffe benötigt werden. Bereits 2012 kam die IAEO zu dem Schluss, dass der Iran durch seine nicht-nuklearen Testreihen in der Lage sein wird, innerhalb von etwa sechs Monaten eine Uran-Implosionswaffe zu fertigen, sobald genügend Uran auf 85 bis 90 Prozent angereichert wurde.

In den darauffolgenden Jahren legte die IAEO weitere Hinweise auf verdeckte Aktivitäten vor – darunter Sprengversuche ohne spaltbares Material, wie sie für den Bau einer Atomwaffe erforderlich sind. Spätestens seit 2019 dokumentierte die Behörde Uranrückstände an zuvor geheim gehaltenen Standorten wie Marivan, Turquzabad und Varamin. Der Iran verweigerte mehrfach den Zugang zu diesen Anlagen oder beseitigte belastende Spuren, noch bevor Inspektionen stattfinden konnten.

Parallel dazu weitete das Land seine Urananreicherung schrittweise aus: Während das Atomabkommen von 2015 (JCPOA) die Anreicherung auf 3,67 Prozent begrenzte, reicherte Iran später bis auf 60 Prozent an – eine Schwelle, die technisch nur noch wenige Schritte von waffenfähigem Material entfernt ist. Ende 2024 belief sich der Bestand auf über 4?000 Kilogramm angereicherten Urans, davon fast 400 Kilogramm mit einem Reinheitsgrad von etwa 60?Prozent – genug für mehrere nukleare Sprengköpfe, falls sich der Iran zum Bau entschließen sollte. Die IAEA beklagt seither wiederholt mangelnde Kooperation und Transparenz, wodurch ihre Kontrollmöglichkeiten zunehmend einschränkt werden.

Resümee

Die insgesamt 2 058 Nuklearwaffentests lieferten insbesondere den USA und Russland umfangreiche Daten, die es ermöglichen, neue Systeme und Technologien mittels Computersimulationen zu evaluieren. Dabei können sowohl die Effektivität neuartiger Waffensysteme als auch innovative Designs präzise geprüft werden. Im Vergleich zu früheren Zeiten sind heute deutlich weniger Personen in solche Projekte eingebunden, was das Risiko eines Informationsabflusses an Drittstaaten reduziert und besser kontrollierbar macht. Aufgrund des Mangels an aktuellen Testdaten bleibt jedoch unklar, welche fortschrittlichen Nuklearwaffen sich tatsächlich im Arsenal der führenden Nuklearwaffenstaaten befinden.

Oberstleutnant dhmtD Ing. Dipl.-Ing. Michael Schrenk;

Referatsleiter Grundlagen (Physik) & Physiker am ABC-Abwehrzentrum

Dieser Artikel erschien im TRUPPENDIENST 3/2025 (405).