Waldviertel 25

Bei der hybriden Ausbildungsübung WALDVIERTEL 25 trainierten die Theresianische Militärakademie (TherMilAk) und die 4. Panzergrenadierbrigade von 16. bis 27. Juni 2025 real und simuliert auf dem Truppenübungsplatz Allentsteig. Sie verteidigten sich gegen den Angriff eines konventionellen Feindes. Dabei boten sich Einblicke in die Zukunft von Österreichs Landesverteidigung.

Die sicherheitspolitische Lage in Europa hat sich in den vergangenen Jahren drastisch verändert. Der Krieg in der Ukraine, die Bedrohung durch hybride Kriegsführung und der zunehmende Einsatz moderner Technologien auf dem Gefechtsfeld fordern auch das Österreichische Bundesheer – insbesondere in den Bereichen Drohnen, Elektronische Kampfführung und Cyber-Angriffe. In dieser neuen Realität nimmt die militärische Ausbildung eine Schlüsselrolle ein.

Die Übung

Im Mittelpunkt der Ausbildungsübung WALDVIERTEL 25 stand die „klassische militärische Landesverteidigung“ gegen einen konventionell geführten Feindangriff. Es handelt sich dabei um die Kernaufgabe des Bundesheeres und ein zentrales Element der „Mission vorwärts“. Ziel der Übung war es, die Führungsfähigkeit in der Einsatzart Verteidigung auf allen Ebenen zu steigern. Über 2 100 Soldaten aus acht Staaten, 250 Räderfahrzeuge, 50 gepanzerte Kampf- und Gefechtsfahrzeuge sowie sieben Luftfahrzeuge nahmen an dieser Großübung teil. Organisiert und umgesetzt haben sie die Theresianische Militärakademie (TherMilAk) und die 4. Panzergrenadierbrigade (Kommando am Fliegerhorst Vogler, Kaserne Hörsching).

Ausgangslage

Das Szenario der Übung WALDVIERTEL 25 war fiktiv: Ein in Osteuropa gelegener Staat verfolgt Expansionsziele. Dazu setzt er militärische Mittel ein. Nach der Inbesitznahme von Teilen Böhmens und Mährens war ein Angriff aus dem südwestlichen Mähren durch das Waldviertel in Richtung Linz zu erwarten. Das Österreichische Bundesheer wurde deshalb zur militärischen Landesverteidigung eingesetzt.

Realübung trifft Simulation

Im Zentrum der Übung stand die Verteidigung gegen einen konventionellen Feind unter Einsatz moderner Mittel wie der Verknüpfung realer und virtueller Gefechtselemente. Während auf dem Truppenübungsplatz Allentsteig reale Gefechtsverbände im Einsatz waren, wurde die Übung virtuell aus dem Führungssimulatorzentrum der Kuenringer-Kaserne in Weitra geführt. Diese hybride Übungsform erlaubte es, komplexe Lagen vollständig und ressourcenschonend darzustellen. Die Simulationsleitung in Weitra ermöglichte die Integration eines kompletten Brigadestabes unter Einbindung von Stabsoffizieren des Führungs- und Stabslehrganges im Modul Brigade des Bundesheeres.

Ziel dieser hybriden Methode war die Verbesserung der Führungsfähigkeit auf allen Ebenen – von der Kompanie bis zur Brigade. Die real übenden Kräfte vor Ort wurden durch simulierte Verbände ergänzt, so dass ein dynamisches, realitätsnahes Lagebild entstand. Auf diese Weise konnten etwa 20 000 Soldaten dargestellt werden, obwohl nur etwa 2 100 Soldaten real übten. Diese Komplexität erforderte eine genaue Beurteilung der Lage, eine schnelle Entscheidungsfindung und eine präzise Umsetzung – Fähigkeiten, die in einem modernen Verteidigungsszenario unverzichtbar sind.

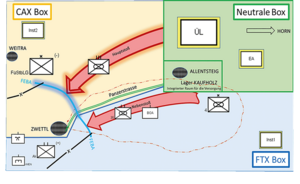

Um diese hybride Übung sicherzustellen und zu organisieren, wurden drei Boxen entwickelt:

- Computer Assisted Exercise (CAX) Box;

- Field Training Exercise (FTX) Box;

- Neutrale Box.

CAX Box

Die Computersimulation fand virtuell in Weitra mit dem Führungssimulator statt. Dort trainierten vor allem Kräfte des Führungs- und Stabslehrganges des Institutes 2 der TherMilAk. Den dazugehörigen Feind stellte das Panzerbataillon 14 der 4. Panzergrenadierbrigade dar.

FTX Box

Sie bestand aus Teilen des Akademikerbataillons, die auf dem Truppenübungsplatz Allentsteig übten. Der dafür bereitgestellte Gegner war die eigens gebildete Kampfgruppe 35 der 4. Panzergrenadierbrigade.

Neutrale Box

In dieser Box befanden sich alle Teilnehmer, die für die Übungsleitung oder die Echtzeitauswertung verantwortlich waren. Ihre Aufgabe war es, den reibungslosen Ablauf der Übung zu gewährleisten. Der Übungsleitungsgefechtsstand befand sich im Lager Kaufholz auf dem TÜPl Allentsteig.

NEU: Sitaware

Eine technische Neuerung von zentraler Bedeutung war der flächendeckende Einsatz des Führungsinformationssystems „SitaWare“. Dieses System wurde nicht nur in den Brigade- und Bataillonsgefechtsständen, sondern erstmals auch auf Kompanieebene eingesetzt. SitaWare ermöglichte eine digitale und vernetzte Darstellung des Gefechtsfeldes in Echtzeit. Informationen über eigene Kräfte, Feindbewegungen, Geländesituationen und Kampfverläufe werden laufend aktualisiert und übermittelt. Drohnenaufnahmen, Lagekarten und Duellsimulationsdaten wurden mithilfe der Übungsleitung ebenfalls eingebunden.

Zum ersten Mal konnten Teile des Bundesheeres zwei verschiedene Applikationen von SitaWare testen: die Applikation „Headquarters“ für Stäbe ab der Führungsebene der Bataillone sowie die Applikation „Frontline“ für die Führungsebene der Kompanie und darunter. Die einfache Bedienung war gerade für jüngere Soldaten kein Problem. Dieses innovative Führungsinformationssystem unterstützt den Führungs- und Planungsprozess auf allen Ebenen. Damit wird die Führungsleistung erheblich gesteigert – von der kleinsten Einheit bis zum Großen Verband.

Acht Staaten, ein Ziel

Ein weiteres zentrales Merkmal der Ausbildungsübung WALDVIERTEL 25 war ihre internationale Zusammensetzung. An der Übung nahmen neben 1 850 Soldaten des Bundesheeres etwa 250 Soldaten aus

- Deutschland,

- der Tschechischen Republik,

- Lettland,

- der Schweiz,

- Ungarn,

- Bosnien und Herzegowina und

- Montenegro teil.

Die Übungsteilnehmer des Bundesheeres waren

- das Kommando der TherMilAk,

- Militärakademiker des ersten und zweiten Jahrganges sowie Teile des dritten Jahrganges der TherMilAk,

- das Referat II (Dienstbetrieb) der TherMilAk,

- Teilnehmer der Kaderanwärterausbildung 2/Jäger/Berufsoffiziersanwärter der Heeresunteroffiziersakademie,

- Teilnehmer des Führungs- und Stabslehrganges der TherMilAk,

- die 4. Panzergrenadierbrigade,

- das Führungsunterstützungsbataillon 2,

- die 1. Kompanie des Gardebataillons,

- die Pionierkompanie Wien (Miliz),

- die Jägerbataillone 12, 17, 18, 19, 24, 25 und 33,

- das Institut Artillerie,

- die Direktionen 4 und 8,

- die Militärpolizei sowie

- die Luftstreitkräfte.

Internationale Teilnehmer

Die Deutsche Bundeswehr stellte das größte ausländische Kontingent. Sie war mit einer Kompanie ihres Wachbataillons vertreten, einem Verband, der sowohl für protokollarische Aufgaben als auch für den infanteristischen Einsatz ausgebildet ist. Zusätzlich unterstützte sie mit einer Scharfschützengruppe. Tschechien entsandte vier Kampfpanzer „Leopard“ 2A4 sowie einen Bergepanzer „Büffel“. Diese Panzer wurden in den vergangenen Jahren als Ersatz für an die Ukraine abgegebene T-72 beschafft und markierten in der Übung den Schwerpunkt gepanzerter Angriffsoperationen.

Lettland stellte einen Drohnenaufklärungszug, der für die Echtzeitaufklärung im Gefechtsraum verantwortlich war. Ungarische Offiziere verstärkten den Stab des Panzerbataillons 14. Die Schweiz beteiligte sich mit Forschungsoffizieren im Zuge eines gemeinsamen Projektes zur Weiterentwicklung der Ausbildung. Darüber hinaus trainierten Offiziersanwärter aus Bosnien und Herzegowina sowie Montenegro, die derzeit ihre Offiziersausbildung an der TherMilAk absolvieren.

Übungsgegner

Die Rolle des Feindes übernahm die Kampfgruppe 35 der 4. Panzergrenadierbrigade. Ihr Auftrag war es, die Verteidigung des Akademikerbataillons auf die Probe zu stellen und dessen Führungs- und Reaktionsfähigkeit unter Gefechtsbedingungen zu testen. Die Kampfgruppe bestand aus insgesamt acht Kompanien: sieben mit Kampfelementen – darunter Panzer, Panzergrenadiere, Infanterie, Artillerie und Aufklärung – sowie einer Stabskompanie.

Die Zusammensetzung der Kampfgruppe erforderte eine Phase der Koordination, bei der die unterschiedlichen Waffengattungen und die multinationalen Elemente abgestimmt und einsatzbereit gemacht werden mussten. Besonders ist die internationale Einbindung auf der „Gegnerseite“: Ein tschechischer „Leopard“-2A4-Panzerzug, ein lettischer Drohnenaufklärungszug und eine deutsche Scharfschützengruppe operierten gemeinsam mit den österreichischen Kräften.

Für viele Grundwehrdiener der Kampfgruppe 35, die im Jänner 2025 eingerückt waren, stellte die Übung WALDVIERTEL 25 als Abschluss ihres Grundwehrdienstes den Höhepunkt ihrer Ausbildung dar. Die Einbindung in ein derart komplexes Szenario war für sie ein Beispiel für die einsatznahe Ausbildung.

Akademikerbataillon

Das Akademikerbataillon der TherMilAk stellte die zentralen Elemente der Verteidiger. Das Bataillon in der Stärke von etwa 1 000 Soldaten hatte den Auftrag, ein Vorstoßen des Feindes Richtung Zwettl zu verhindern. Dazu bezog es den ihm zugewiesenen Gefechtsstreifen im westlichen Teil des Truppenübungsplatzes, um sich dort zur Verteidigung einzurichten. Mit Unterstützung durch die Pionierkompanie Wien wurden Sperren gegen Panzer und Infanterie, Stellungen und Kampfgräben sowie Schutzdeckungen angelegt. Im Fokus stand dabei insbesondere, die Wirkung von Kampfdrohnen einzudämmen.

Zur Erfüllung seines Auftrages wurde das Akademikerbataillon durch schwere Waffen unterstützt. Einerseits stellte eine Panzerabwehrlenkwaffengruppe des Jägerbataillons 19 die Panzerabwehr auf große Entfernungen sicher. Andererseits erhielten die Infanteriekompanien des Bataillons Steilfeuerunterstützung durch einen schweren Granatwerferzug – gebildet aus Lehrgangsteilnehmern des Institutes Artillerie der Heerestruppenschule und Soldaten des Jägerbataillons 19.

Die Fähnriche übernahmen in der Übung Führungsverantwortung. Sie planten die Verteidigung, erteilten Befehle, setzten gefechtstechnische Maßnahmen um, übermittelten Meldungen an übergeordnete Stellen und reagierten auf unvorhergesehene Lageentwicklungen. Am Samstag, dem 21. Juni, wurde beim Vorüben der Einsatzführung im Bataillonsrahmen die Zweckmäßigkeit aller getroffenen Maßnahmen überprüft.

In realitätsnahen Situationen wie bei plötzlichen Panzerangriffen, feindlicher Drohnenaufklärung, Ausfall der Kommunikation oder bei logistischen Engpässen mussten die Fähnriche improvisieren, entscheiden und führen. Dabei unterstützten sie erfahrene Ausbilder, die das Geschehen überwachten, dokumentierten und im Anschluss gemeinsam mit den Teilnehmern auswerteten.

Diese Form der Übung ist ein unverzichtbarer Bestandteil der Offiziersausbildung. Der Transfer des theoretischen Wissens in die praktische Führungsfähigkeit wird unter realitätsnahen Bedingungen geprüft – mit allen Konsequenzen für das Ergebnis. Der Druck, unter dem Entscheidungen getroffen werden müssen, fördert jene Qualitäten, die ein Offizier im Einsatz benötigt: Klarheit, Entschlossenheit, Verantwortungsbewusstsein und Teamführung (siehe Artikel „Militärische Führung“, Seite 252).

Logistik

Ein oft übersehener Erfolgsfaktor jeder Übung ist die logistische Leistung. Das gilt ebenfalls für die Ausbildungsübung WALDVIERTEL 25. Der Startschuss für die Vorbereitungen der Übung fiel bereits Wochen vor Übungsbeginn. Die logistische Komponente beinhaltete nicht nur die Versorgung, sondern war auch Ausbildungsgegenstand. So wurde der Aufbau eines funktionierenden Nachschubsystems unter Gefechtsbedingungen geübt, mit Anforderungen an Zeitmanagement, Ressourcenverteilung, Priorisierung und Kommunikation zwischen den Einheiten.

Über 50 Container wurden mit Ausrüstung, Zelten, Verpflegung, Gefechtsstandelementen, Munition und technischer Infrastruktur beladen. Parallel wurden Kühlcontainer für die Feldküche verlegt und die gesamte Versorgungskette aufgebaut. Etwa 50 zusätzliche Fahrzeuge, darunter Lkw, Transportpanzer, Kommandofahrzeuge und Spezialfahrzeuge, wurden aus dem gesamten Bundesgebiet zusammengezogen. Die Verlegung erfolgte auf der Straße und per Bahntransport. Die Koordination dieser „Mammutaufgabe“ übernahm der Logistik-Offizier der Militärakademie, unterstützt vom Personal des Referates II (Dienstbetrieb), von Fahrern des Versorgungsregimentes 1, des Stabsbataillons 3 und des Panzerstabsbataillons 4.

Übungskoordination

Ein bedeutendes Element jeder militärischen Übung ist das Sicherstellen der Kommunikation über alle Ebenen hinweg. Bei der Übung WALDVIERTEL 25 übernahm diese Schlüsselaufgabe das Führungsunterstützungsbataillon 2 (FüUB2) aus der Krobatin-Kaserne in St. Johann im Pongau. Der Verband stellte die technische Infrastruktur zur Verfügung und gewährleistete die Führungsfähigkeit der eingesetzten Kräfte – im realen Gefecht wie im virtuellen Raum.

Die 184 Soldaten des FüUB2 errichteten und betrieben ein taktisches Kommunikationsnetz mit 13 Vermittlungseinheiten und 26 Datenfunksystemen. Das Herzstück war das Tactical Communication Network (siehe TD-Heft 2/2020, „Der Weg in die digitale Kommunikation“) – das aktuell modernste System seiner Art in Europa. Ergänzt wurde es durch das Zusammenspiel klassischer und moderner Verbindungstechnologien: Kurzwelle, Ultrakurzwelle, Satellitenverbindungen sowie Feldkabelverbindungen, die bedarfsgerecht zum Einsatz kamen.

Um diese Infrastruktur in vollem Umfang aufzubauen und zu betreiben, war ein abgestimmter Einsatz mehrerer Einheiten notwendig. Neben dem Bataillonskommando, das für die Netzplanung zuständig war, kamen folgende Kräfte zum Einsatz:

- die 1. Führungsunterstützungskompanie des FüUB2;

- die Kompanie für Elektronische Kampfführung (EloKa) des FüUB2;

- die Führungsunterstützungskompanie der 4. Panzergrenadierbrigade, die dem Bataillon temporär unterstellt wurde.

Diese Struktur erlaubte es, breit angelegte Netzwerke im Feld zu betreiben und spezialisierte Fähigkeiten wie die elektromagnetische Aufklärung effektiv einzubringen. Im Kontext der hybriden Übungsorganisation, in der reale Truppenbewegungen mit virtuellen Gefechtsanteilen auf dem Führungssimulator verknüpft wurden, war die Führungsunterstützung von zentraler Bedeutung. Die stabile und abhörsichere Übertragung taktischer Daten war die Voraussetzung für die Synchronisierung beider Übungsteile. Die Qualität der Führung und Koordination hing somit direkt vom Einsatz des Führungsunterstützungsbataillons 2 ab. WALDVIERTEL 25 zeigte, dass Führungsunterstützung eine eigenständige und komplexe Fähigkeit moderner Streitkräfte ist.

Unsichtbare Aufklärung und Abwehr

Eine besondere Rolle übernahm die EloKa-Kompanie, die das elektromagnetische Spektrum überwachte, den gegnerischen Funkverkehr aufklärte und daraus ein aktuelles Lagebild für die Übungsleitung ableitete. Zum Einsatz kamen zwei Erfassungs- und Ortungssysteme, die im Feld positioniert wurden, um Störungen frühzeitig zu erkennen und zu bewerten.

Die Fähigkeit, Funkfrequenzen zu detektieren, zu analysieren und in Echtzeit ins Lagebild einzuarbeiten, ist eine wesentliche Erweiterung der klassischen Aufklärungsmethoden. Dies gilt insbesondere in einem Szenario, das zunehmend durch digitale und elektronische Elemente (elektromagnetische Wellen, Datenflüsse und Funkfrequenzen) geprägt ist – so wie sich das moderne Gefechtsfeld beispielsweise im Ukraine-Krieg darstellt.

Neben dem Erkennen von digitalen Elementen stand auch die elektronische Abwehr im Fokus. Das FüUB2 testete zwei Systeme zur gezielten Störung gegnerischer Drohnenverbindungen. Mit Jamming-Methoden konnten Steuerverbindungen zwischen Drohne und Operator unterbrochen und damit Angriffe vereitelt oder verhindert werden. Diese Form der Elektronischen Kampfführung war ein integraler Bestandteil des Übungsszenarios. Der Erkenntnisgewinn wird in die Weiterentwicklung der elektronischen Kampffähigkeiten des Bundesheeres einfließen.

Fundament der Verteidigung

Ein wesentliches Element für den Bau der Verteidigungsstellung des Akademikerbataillons war der pioniertechnische Beitrag der Pionierkompanie Wien. Im Zuge einer zehntägigen Waffenübung unterstützten die 95 Soldaten der Kompanie die Kräfte am Vorderen Rand der Verteidigung mit spezialisierten Aufgaben und schwerem Pioniergerät. Ihr Einsatz markierte einen wichtigen Baustein in der Verteidigungsphase der Ausbildungsübung WALDVIERTEL 25.

Milizpioniere

Die Pionierkompanie begann ihre Übung mit klassischer Ausbildung wie Schießübungen mit Sturmgewehr und Pistole sowie der Auffrischung pioniertechnischer Fähigkeiten. Ab dem 16. Juni 2025 trat die Kompanie in den realen Gefechtsraum ein. In enger Zusammenarbeit mit dem Akademikerbataillon bauten die Pioniere Sperren, Deckungen für die abgesessene Infanterie und Gruppenunterstände. Diese Maßnahmen dienten nicht nur dem Schutz der Soldaten in der Stellung, sondern auch der Verzögerung gegnerischer Kräfte in einem möglichen Angriffsszenario. Ein technischer und symbolischer Höhepunkt war die Sprengung eines Panzergrabens durch die Pioniere.

ABC-Abwehr

Die ABC-Abwehrkompanie des Panzerstabsbataillons 4 nahm in mehreren Übungssequenzen eine zentrale Rolle ein. Sie stellte Spezialisten und Ausrüstung für die Bekämpfung atomarer, biologischer und chemischer Bedrohungen bereit – ein Szenario, das angesichts internationaler Entwicklungen durchaus realistisch erscheint. Ein herausforderndes Übungsszenario war ein Artillerieangriff auf die Ortschaft Steinbach, bei dem ein 8 000-Liter-Tank mit Toluol (leicht entzündliche Flüssigkeit) beschädigt wurde.

Die Folgen waren eine drohende Explosion, chemische Verunreinigung, Verletzte in Gebäuden sowie einsturzgefährdete Strukturen. Die Soldaten der ABC-Abwehrkompanie rückten unter Gefechtsbedingungen aus, sicherten die Zone, verhinderten eine Brandausweitung und unterstützten die Rettung und Bergung der eingeschlossenen Personen.

In einer weiteren Einlage reagierten sie auf den Drohnenangriff gegen ein Umspannwerk. Dort wurden Schadstoffe freigesetzt und eine zivile Person schwer verletzt. Die Soldaten der ABC-Abwehr dekontaminierten und evakuierten unter Zeitdruck. Solche realitätsnahen Übungen zeigen, dass eine moderne Verteidigung ohne spezialisierte Kräfte unvollständig ist.

Drohnenabwehr

Ein zentrales Element moderner Gefechtsführung ist der Schutz vor Aufklärungs- und Angriffsdrohnen. Die Übung WALDVIERTEL 25 widmete dieser Bedrohung einen eigenen Schwerpunkt. In Zusammenarbeit mit dem Austrian Institute of Technology (AIT) erprobten Soldaten neue Technologien zur Erkennung und Abwehr feindlicher Drohnen. Ziel war es, jene Technologien zu eruieren, die sich unter Gefechtsbedingungen bewähren – also Lärm, Bewegung, Geländeunebenheiten und Zeitdruck. Herausfordernd war die Kombination von militärischer Mobilität und technologischer Präzision.

Die eingesetzten Sensoren sollten nicht nur Objekte im Luftraum erkennen, sondern sie auch klassifizieren – also zwischen Vogel, Helikopter und Drohne unterscheiden. Unterstützt wurde dies durch Algorithmen der Künstlichen Intelligenz, die die erfassten Daten in Echtzeit analysierten und priorisierten. Die Sensoren wurden gezielt in der Tiefe des Gefechtsstreifens eingesetzt, um vorwiegend die Führungseinrichtungen des Akademikerbataillons zu schützen.

Neben der aktiven Drohnenabwehr legten die Übungsteilnehmer großen Wert auf passive Schutzmaßnahmen. Bereits beim Stellungsbau wurden Tarntechniken wie Netze, Gitter, getarnte Zugänge und gesenkte Gefechtsstände verwendet. Die Soldaten des Akademikerbataillons wurden dazu angehalten, auf private Handys zu verzichten, um elektromagnetische Signaturen zu vermeiden. Im Feld wurden außerdem Schulungen zum Verhalten bei Drohnenkontakt durchgeführt wie Flachhalten, Bewegungsreduktion, Verlassen exponierter Stellungen oder die Rückmeldung an Vorgesetzte.

Realitätsnahe Ausbildung

Die WALDVIERTEL 25 war mehr als eine Übung, sie ist ein Modellprojekt, das eine Zeitenwende in der Gefechtsausbildung markiert. In ihrer hybriden Struktur, der Kombination realer Truppen mit simulierter Führung, der Einbindung internationaler Kräfte und in der Nutzung moderner Technologie setzte sie neue Schritte. Die TherMilAk zeigte sich dabei nicht nur als Ausbildungsstätte, sondern auch als Impulsgeber für moderne Ausbildungskonzepte. Die 4. Panzergrenadierbrigade bewies ihre Fähigkeit, komplexe multinationale Gefechtslagen zu führen. Gemeinsam setzten diese beiden Verbände des Bundesheeres ein Zeichen für Innovationskraft, Kooperation und Einsatzbereitschaft.

Zukunft

Die Erkenntnisse aus der WALDVIERTEL 25 werden in die Ausbildungsrichtlinien einfließen, Beschaffungsvorhaben beeinflussen und internationale Partnerschaften vertiefen. Ob in der Abwehr von Drohnen, der digitalen Gefechtsführung oder der Integration neuer Technologien – die WALDVIERTEL 25 bot einen Blick in die Zukunft von Österreichs Landesverteidigung.

Hauptmann Christian Witzmann, BA;

Offizier für Öffentlichkeitsarbeit der 4. Panzergrenadierbrigade

Dieser Artikel erschien im TRUPPENDIENST 3/2025 (405).