Loreley des Alpenrheins

Am 13. Dezember 1948 setzten die Schweiz und Liechtenstein mit einem Vertrag den Schlussstrich unter die jahrzehntelange Auseinandersetzung um den strategisch bedeutenden Berg Ellhorn. Die Vertragsparteien wollten den Verlauf der Staatsgrenze den natürlichen Verhältnissen und den beiderseitigen Interessen anpassen. Die Unterzeichnung des Vertrages markierte das Ende dieser Beziehungskrise.

Das Ellhorn ist ein Felsvorsprung am Rhein. Die Schweizer wollten das zu Liechtenstein gehörende Ellhorn in ihre militärische Verteidigung miteinbeziehen und drohten Liechtenstein sogar mit der Kündigung des 1923 abgeschlossenen Zollvertrages (Vertrag zwischen der Schweiz und Liechtenstein über den Anschluss des Fürstentums Liechtenstein an das schweizerische Zollgebiet), falls Liechtenstein nicht kooperieren würde. Konkret ging es den Eidgenossen angesichts der deutschen Aufrüstung um den Ausbau der Festung Sargans.

Zollvertrag

Mit dem Zollvertrag zwischen der Schweiz und Liechtenstein wuchsen die beiden Länder ab 1. Jänner 1924 zu einem gemeinsamen Wirtschaftsraum zusammen. Die Auswirkungen des Ersten Weltkrieges hatten Liechtenstein durch die über den Zollvertrag mit Österreich bestehenden Verbindungen wirtschaftlich hart getroffen. 1919 kündigte Liechtenstein den Vertrag mit Österreich und bemühte sich um einen Zollvertrag mit der Schweiz. Dieser ermöglichte offene Grenzen zur Schweiz und günstige Rahmenbedingungen für den raschen wirtschaftlichen Aufschwung Liechtensteins. Am 11. April 1924 führte das Fürstentum Liechtenstein den Schweizer Franken als gesetzliches Zahlungsmittel ein, der die österreichische Krone ablöste. Seit etwa 1965 zählt das Fürstentum Liechtenstein zu den wohlhabendsten Ländern der Welt.

Der Felsen

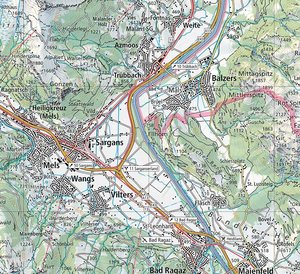

Das Ellhorn ist ein markanter, fast 760 Meter hoher Berg, der seit 1949 politisch zur Schweizer Gemeinde Fläsch gehört, der nördlichsten Gemeinde des Kantons Graubünden. Zuvor lag er auf dem Gebiet der liechtensteinischen Gemeinde Balzers. Das Ellhorn grenzt im Norden an das Fürstentum Liechtenstein, im Süden wird es durch den Alpenrhein begrenzt.

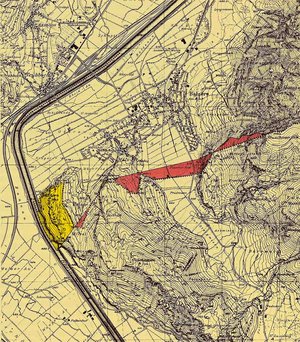

Schon 1934 hatte Genieoberst Hans Luzi Gugelberg von Moos, unter anderem Kommandant der ersten Ballon-Rekrutenschule der Schweizer Armee, vorgeschlagen, mit Liechtenstein einen Gebietstausch für das Ellhorn vorzunehmen. Dazu sollte es aber erst 1948 kommen. Nach dem Anschluss Österreichs an das Deutsche Reich 1938 plante das Schweizer Militär neue Festungsbauten im Rheintal. Der Schweizer Generalstab stellte dabei einen für die Verteidigung ungünstigen Grenzverlauf beim Ellhorn fest. Dessen Besitz erlaubte die Sperrung des Zuganges ins Sarganser Becken. Der Fels konnte als vorgeschobener Posten dienen. Außerdem eignete sich das vor dem Ellhorn liegende, von Schweizer Seite her nicht überblickbare, Elltal für eine Verschiebung gegnerischer militärischer Kräfte.

Anfang

Mit dem Überfall der deutschen Wehrmacht auf Polen am 1. September 1939 begann der Zweite Weltkrieg. Am gleichen Tag überbrachte der Schweizer Gesandte in Berlin dem Deutschen Auswärtigen Amt die Neutralitätserklärungen der Schweiz und des Fürstentums Liechtenstein. Das ist bemerkenswert, weil Liechtenstein beim Ausbruch des Ersten Weltkrieges keine offizielle Neutralitätserklärung abgegeben hatte. Am 12. Februar 1868 hatte Fürst Johann II. die Auflösung des liechtensteinischen Militärs verfügt. Eine im März 1921 vom Landtag beschlossene „Landeswehr“, die zur Aufrechterhaltung von Ruhe und Ordnung dienen sollte, wurde nie aufgestellt.

Im November 1934 erkundigte sich der liechtensteinische Regierungschef, Josef Hoop, nach einem eventuellen Schutz Liechtensteins durch schweizerische Truppen. Der Schweizer Diplomat Anton Feldscher erklärte Hoop, dass schweizerische Truppen nicht in Liechtenstein eingesetzt werden könnten. Wenn sich Liechtenstein militärisch mithilfe der Schweizer Armee sichern wolle, so müsse es beim Völkerbund beantragen, für die Dauer des Zollanschlusses eine Neutralitätsstellung wie die Schweiz zu erlangen.

Allerdings galt die schweizerische Doktrin der Nichtverteidigung Liechtensteins nur für den Fall, wenn es allein angegriffen würde. Falls aber ein Angriff auf und durch liechtensteinisches Gebiet hindurch (etwa von Vorarlberg kommend) der Schweiz gälte, hätte sich die Schweiz auch auf liechtensteinischem Gebiet dem Angreifer entgegengestellt. Das hatte der Völkerrechtler Prof. Walther Burckhardt entschieden. Der Schweizer Bundesrat war damit einverstanden. Im Gegensatz dazu steht die liechtensteinische Neutralitätserklärung vom 30. August 1939, die dem Eidgenössischen Politischen Departement in Bern umgehend mitgeteilt wurde.

Deutschland und Schweiz

Den strategischen Wert des Fürstentums Liechtenstein erkannte man auch beim Oberkommando der Deutschen Wehrmacht. Durch seine geografische Lage gewann Liechtenstein eine über seine Größe hinausgehende militärische Bedeutung. Unmittelbar an seiner Westgrenze führte die einzige Bahn und Straße in den Kanton Graubünden. Sie konnte von Liechtenstein aus jederzeit gesperrt werden. Der Raum Sargans war, neben den Festungen Saint-Maurice im Kanton Wallis und St. Gotthard, einer der drei Angelpunkte und das östlichste Bollwerk des vom Schweizer General Henri Guisan angeordneten „Reduits“.

Es gab seitens der Schweiz Überlegungen über eine Besetzung Liechtensteins beziehungsweise den Einbezug des Landes in seine Verteidigungsstrategie. So hieß es in einer Analyse des Schweizer Generalstabschefs, Heinrich Roost, von 1924: „Liechtenstein bildet den natürlichen Brückenkopf nach Nordosten des militärisch wichtigen Raumes von Sargans-Maienfeld. In einem militärischen Ernstfall erleichtert die Besetzung vom ersten Tag an eine allfällig notwendig werdende Verteidigung unserer Ostfront in hohem Maße. Ein Recht, oder besser gesagt die Pflicht zur Besetzung Liechtensteins in kritischen Zeiten liege ebenso sehr im Interesse Liechtensteins wie in demjenigen der Schweiz.“

Allerdings zeigte das Eidgenössische Politische Departement einige rechtliche und politische Probleme auf. Bundesrat Giuseppe Motta vertrat die Ansicht, dass für ein Besetzungsrecht die liechtensteinische Regierung der Schweiz die militärische Verteidigung übertragen müsse. Dies wäre ein so entscheidender Eingriff in die liechtensteinische Souveränität gewesen, so dass von einem selbstständigen Staat Liechtenstein kaum mehr die Rede hätte sein könne. Ein Besetzungsabkommen wäre ein Bündnisvertrag, der die Schweiz auch bei einem nur Liechtenstein geltenden Angriff zur Hilfe verpflichten hätte könnten. Motta zeigte deshalb einen anderen Weg zur Verteidigung der Schweizer Ostgrenze auf: Die Einbeziehung des liechtensteinischen Gebietes in die Schweizer Neutralität durch Beschluss des Völkerbundes mit Übertragung des Besetzungsrechtes an die Schweiz.

Bei der Bundesratssitzung vom 16. Mai 1938 stellte Giuseppe Motta den Antrag zur Aufnahme von Verhandlungen über eine Grenzrevision mit dem Fürstentum Liechtenstein. Zuvor hatte das Eidgenössische Politische Departement am 4. April mitgeteilt, dass die Deutschen von den schweizerischen Bestrebungen für eine militärisch begründete Grenzregion wüssten. Der deutsche Gesandte in der Schweiz, Otto Köcher, erklärte, dass derartige Absichten einen Einspruch aus Berlin nach sich ziehen würden.

Ein Bericht des Schweizer Generalstabes an das Militärdepartement vom 26. September 1938 präzisierte den militärischen Aspekt der Angelegenheit, forderte die Angliederung des Ellhorns und die Beschleunigung der Gespräche. Schließlich fasste der Schweizerische Bundesrat am 28. September 1938 den Entschluss, Verhandlungen mit Liechtenstein über die Abtretung beziehungsweise den Abtausch des Ellhorns aufzunehmen. Zugleich eröffnete er einen Kredit von 500 000 Franken für Kompensationszahlungen. Geboten wurden weiterhin verschiedene wirtschaftliche Vorteile sowie ein „Vorzugspreis“ von 200 000 Franken bei einem geschätzten Verkehrswert von 130 000 Franken.

Am 10. Dezember 1938 war man sich in Bern sicher, dass sich die Liechtensteiner wohl gegen eine „gewisse territoriale Kompensation und andere Zugeständnisse“ zur Abtretung des Ellhorns bereitfinden würden. Daraufhin bewilligte der Schweizer Bundesrat am 12. Dezember 1938 ein schon früher vorgelegtes Kreditbegehren von zwei Millionen Franken an Liechtenstein. Eine Woche später allerdings teilte Regierungschef Josef Hoop Bern mit, dass Liechtenstein größten Wert darauf lege, gleich viel Gebiet zu erhalten, wie es abtreten solle. Wenn das nicht möglich sei, müsse Liechtenstein „Kompensationen irgendeiner anderen Art“ erhalten.

Hoop nannte dazu die Freizügigkeit liechtensteinischer Arbeitskräfte in der Schweiz, eine Gleichstellung Liechtensteins mit den Schweizer Kantonen auf wirtschaftlichem Gebiet, den Anschluss der liechtensteinischen Geldinstitute an die Pfandleihzentrale der Schweizer Kantonalbanken, die Aufnahme liechtensteinischer Bankinstitute in die Schweizerische Bankiervereinigung sowie den Beitritt Liechtensteins zur Schweizer Darlehenskasse. Hoop fügte ergänzend an, dass die beabsichtigte Grenzregulierung sehr kritisch gesehen werde und Deutschland eine ablehnende Haltung hatte.

Festung Sargans

Das Festungsgebiet Sargans gehörte zusammen mit den Festungen Saint-Maurice und St. Gotthard zu den drei großen Festungsräumen der Schweizer Armee während des Zweiten Weltkrieges und des Kalten Krieges. Die Erhaltung der Verbindung zwischen dem Kanton Graubünden und dem Talkessel von Sargans war von großer Bedeutung für die gesamte Landesverteidigung. Diese Aufgabe konnte nur mit einer stark ausgebauten und gut armierten Festung Sargans gelöst werden.

Die Festung Sargans hatte drei Aufgaben zu erfüllen: Einen gegnerischen Vorstoß aus dem Raum Vorarlberg in Richtung Zentralschweiz zur Umgehung einer nach Nordosten gerichteten Armeestellung zu unterbinden, sich einer Vereinigung oder Operationen gegeneinander der Streitkräfte Deutschlands und Italiens zu widersetzen und den eigenen Zugang der Walenseeachse offen zu halten. Um diese Aufgaben erfüllen zu können, musste die Sargans als Ringstellung gegen Norden, Osten und Süden – mit Schwergewicht der Nord-Ost-Front als deutsches Aufmarschgebiet – gebaut werden.

Wende

Es kam aber zu einer überraschenden Wende. Hoop hatte den liechtensteinischen Landesfürsten, seine Regierungskollegen und die Gemeinde Balzers kaum in die Verhandlungen eingeweiht. Die Gemeinde Balzers dachte nicht daran, Gebiet abzutreten. Auch Fürst Franz Joseph II. stellte sich gegen Hoop, weil das Fürstenhaus mit Deutschland in Verhandlungen über eine Rückgewinnung von zwangsenteigneten Gütern in der Tschechoslowakei stand. Zudem machte der stellvertretende liechtensteinische Regierungschef, Alois Vogt aus Balzers, deutlich, dass „eine hochgestellte deutsche Persönlichkeit in Wien“ den Handel unmissverständlich als Neutralitätsverletzung bezeichnet habe.

Da Vogt und die Genannten in erster Linie wegen des militärischen Zweckes der Ellhorn-Abtretung, des Widerstandes in der Gemeinde Balzers und der Gefahr einer deutschen Einmischung bei seinem Nein blieb, ging das Eidgenössische Politische Departement zu Drohungen über: „Sollte wider Erwarten die liechtensteinische Regierung starr an ihrem Standpunkt festhalten, so könnte das dazu führen, dass die Schweiz ihre Hefte gegenüber Liechtenstein revidieren würde.“

Eine Zurücknahme von Erleichterungen sowie die Auflösung der schweizerisch-liechtensteinischen Verträge, vor allem des Zollanschlussvertrages von 1923, waren die Folge. Daraufhin wiesen Vogt und Landtagspräsident Frommelt noch einmal auf die Gefahr einer deutschen Einmischung hin. Wenn man sich zwischen dem Verbleib bei der Schweiz oder einem Wirtschaftsanschluss an das Deutsche Reich entscheiden müsse, würde im Land eine Spaltung entstehen, die auch für die Schweiz unerfreulich wäre.

Scheitern

Damit waren die Verhandlungen geplatzt. Die Schweizer waren verärgert und schlugen dem Bundesrat zusätzliche Maßnahmen gegenüber Liechtenstein vor. Der Schweizer Bundesrat sagte Verhandlungen über ein neues Fremdenpolizeiabkommen ab, das den liechtensteinischen Saisonniers den Schweizer Arbeitsmarkt öffnen sollte, und sperrte die noch nicht ausbezahlte Hälfte des im Dezember 1938 gewährten Kredites von zwei Millionen Franken. Erst im Sommer 1939 normalisierte sich das schweizerisch-liechtensteinische Verhältnis, und nach Beginn des Zweiten Weltkrieges gewährte der Bundesrat die blockierte Kredittranche. Die Finanzdelegation der eidgenössischen Räte warnte den Bundesrat vor weiteren Darlehen an diesen Staat. So kam das Thema Ellhorn bis auf weiteres nicht mehr auf die Tagesordnung.

Festung

Die Festungspläne im Raum Sargans duldeten jedoch keinen Aufschub. Nach Ausbruch des Zweiten Weltkrieges wurde dort weitergebaut – jedoch ohne das Ellhorn. Bereits am 31. August 1939, einen Tag vor Beginn des Zweiten Weltkrieges, wurde das Projekt Festung Sargans vom Bundesrat bewilligt. Im Bericht der Generalstabsabteilung an die Eidgenössische Befestigungskommission vom 13. März 1939 wurde darauf hingewiesen, dass die Verbindung mit dem Kanton Graubünden durch den Talkessel von Sargans von großer Bedeutung für die gesamte Landesverteidigung der Schweiz sei. Diese Aufgabe könne nur mit einer stark ausgebauten und gut armierten Festung Sargans wirksam und erfolgversprechend gelöst werden. Die Festung Sargans hatte demnach drei Aufgaben zu erfüllen:

- einen gegnerischen Vorstoß aus dem Raum Vorarlberg in Richtung Zentral-schweiz zur Umgehung einer nach Nordosten gerichteten Armeestellung (Limmatlinie) zu unterbinden;

- sich der Streitkräfte Deutschlands und Italiens zu widersetzen, entweder bei deren Vereinigung oder bei einer Operation gegeneinander;

- den eigenen Zugang zur Walenseeachse offen zu halten. Diese Achse war die einzige wintersichere Verbindung des Kantons Graubünden mit der übrigen Schweiz.

Nach der Kapitulation Italiens wurde am 12. September 1943 wegen der Gefahr eines Durchmarsches deutscher Truppen die Südfront mobilisiert. In Sargans rückten dabei 21 000 Mann ein.

Nach 1945

Erst nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges trat die Schweiz wieder an Liechtenstein heran, um Verhandlungen über den Erwerb des Ellhorns aufzunehmen. Dabei befand sich die Schweiz in einer günstigen Situation, denn jetzt konnte Liechtenstein nicht mehr die Drohungen des Deutschen Reiches für seine weiterhin bestehende ablehnende Haltung anführen. Die Schweiz hingegen argumentierte nunmehr mit der strategischen Schlüsselrolle des Ellhorns im Zusammenhang mit dem Kalten Krieg sowie der drohenden Gefahr eines Angriffes des Warschauer Paktes, der zu einem Dritten Weltkrieg führen könnte. Liechtenstein ging allerdings nur widerwillig in die Verhandlungen, denn aus der Gemeinde Balzers kam beträchtlicher Widerstand. Die Gemeindeversammlung fasste am 19. April 1947 den Beschluss, „grundsätzlich keinen Boden mehr für Festungsbauten zu verkaufen“.

Im Sommer 1948 kam Bewegung in die Angelegenheit. Am 15. Oktober 1948 wurde Liechtenstein klargemacht, dass eine starke Festung auch in seinem Interesse liege. Den Vorschlag, das Ellhorn auf längere Zeit für militärische Zwecke zu verpachten, lehnte die Schweiz wegen neutralitätsrechtlicher Bedenken ab. Ebenso wenig konnten die Liechtensteiner mit ihrem Wunsch nach einer Zusicherung der Evakuierung der Bevölkerung in die Schweiz im Kriegsfall durchdringen.

Das alles führte dazu, dass in der Gemeinde Balzers der Widerstand gegen einen Verkauf des Ellhorns an die Schweiz ständig wuchs. Für den 21. November 1948 wurde eine Abstimmung auf kommunaler Ebene anberaumt, die ein eindeutiges Ergebnis brachte: Auf die Frage, ob das Ellhorn an die Schweiz für Festungsbauten abgetreten werden soll und die Gemeinde mit der vorgesehenen Grenzregulierung einverstanden sei, antworteten von 320 Abstimmenden 302 mit Nein, vier mit Ja und der Rest gab leere Stimmzettel ab. Die liechtensteinische Regierung und der Landtag übergingen dieses rechtlich nicht bindende Resultat. So fiel am 13. Dezember 1948 im liechtensteinischen Parlament die endgültige zustimmende Entscheidung. Liechtenstein profitierte von verschiedenen Leistungen der Eidgenossenschaft, insbesondere vom Zollvertrag.

Am 13. Dezember 1948 beugte sich der Landtag mit zehn zu fünf Stimmen dem Druck der Schweiz. Liechtenstein erhielt gemäß dem am 15. August 1949 in Kraft getretenen Grenzvertrag für die abzutretende Fläche von 45 Hektar im Gebiet Ellhorn eine gleich große, besser nutzbare Fläche. Zudem wurde die liechtensteinische Lebensmittelschuld an die Schweiz aus dem Zweiten Weltkrieg, die „Brotschuld“, von 2,6 Millionen Franken auf 800 000 Franken reduziert und – wie von Liechtenstein gewünscht – das schweizerische Grenzwachtkorps im Fürstentum verstärkt. Zusätzlich bekam die Gemeinde Balzers 1949 eine Entschädigung von 412 000 Franken.

Ende

Nach dem Gebietserwerb durch die Schweiz wurde im Gebiet des Ellhorns eine befestigte Panzerabwehrstellung gebaut sowie der Felsrücken und das ganze Festungsgebiet mit zahlreichen Unterstandskavernen gesichert. 1985 wurden die Waffen entsorgt und das Ellhorn nur noch als Unterstand benützt. Die Armeereform XXI ab 2002 bedeutete das Ende der Festung Sargans und der Festungsbrigade 13. Das Infanteriewerk (ein befestigter Bau innerhalb einer größeren Festungsanlage zur Unterbringung der Infanterie) Ellhorn war bereits 1982 außer Dienst gestellt worden. Magletsch, das stärkste Artilleriewerk der Festung Sargans im Zweiten Weltkrieg, ist heute das größte Festungswerk der Schweiz, das der Öffentlichkeit zugänglich ist.

Im Kalten Krieg befürchtete der Schweizer Generalstab, dass Österreich nicht in der Lage sei, sein Territorium zu verteidigen, was wiederum die Sicherheit der Schweiz gefährdet hätte. Dazu erschien in der „Neuen Zürcher Zeitung“ („NZZ“) vom 21. August 1955 ein Artikel unter dem Titel: „Die militärische Lage nach der Neutralisierung Österreichs“, in dem es unter anderem hieß: „ … unsere Festung Sargans ist eine Festung an der russischen Grenze geworden“.

Hauptmann aD Professor Ing. Ernest Enzelsberger, MBA;

Präsident der Gesellschaft für Landesverteidigung und Sicherheitspolitik in Vorarlberg

Dieser Artikel erschien im TRUPPENDIENST 3/2025 (405).