TRIAS 25

Die Schweizer Mechanisierte Brigade 11 übte vom 14. April bis 9. Mai 2025 auf dem Truppenübungsplatz Allentsteig in Niederösterreich im scharfen Schuss und in der Simulation gemeinsam mit Kameraden des Österreichischen Bundesheeres und der Deutschen Bundeswehr. Damit stärkten die Schweizer Armee und ihre Partner aus Österreich und Deutschland ihre Verteidigungsfähigkeit und verbesserten die Fähigkeit zur Zusammenarbeit.

Grundlagen

Verteidigungsfähigkeit

In den Stoßrichtungen 2025 des Chefs der Armee, Korpskommandant Thomas Süssli, ist der erste Punkt die Verteidigungsfähigkeit: „Es geht darum, die Maßnahmen zur Wiedererlangung der Verteidigungsfähigkeit und ihrer Stärkung mit höchster Priorität umzusetzen. Namentlich sind die Ausbildung und Übungen konsequent auf die Verteidigung auszurichten.“ Daher trainierte die Mechanisierte Brigade 11 bei der Übung TRIAS 25 (die Abkürzung steht für „Truppenversuch im Ausland“, bedeutet lateinisch „Dreiklang“) gemeinsam mit den Kameraden des Österreichischen Bundesheeres und der Deutschen Bundeswehr. Ziel war es, Erkenntnisse in Bezug auf die Zukunft der Bodentruppen zu gewinnen und die Interoperabilität zwischen den Armeen zu verbessern.

Übungstruppe

Im Zentrum der Übung stand das Mechanisierte Bataillon 14 der Mechanisierten Brigade 11 des Schweizer Heeres. Dieses Bataillon wurde mit zusätzlichen Kräften und Spezialisten aus weiteren Bereichen der Armee verstärkt, um den Auftrag autonom erfüllen zu können. Insgesamt trainierten bei der TRIAS 25 über 1 300 Soldaten – etwa 1 000 Angehörige der Schweizer Armee gemeinsam mit 180 Soldaten einer Jägerkompanie des Bundesheeres und 140 Soldaten eines Panzergrenadierzuges der Deutschen Bundeswehr. „Für die Bodentruppen der Schweizer Armee ist das ein historischer Moment –

wir haben 30 Jahre lang nicht mehr die Gelegenheit gehabt, im Ausland zu üben“, sagt der Kommandant des Schweizer Heeres und Projektverantwortliche, Divisionär Benedikt Roos.

Bodentruppen brauchen Kampfpanzer

Die Verteidigung bleibt die Kernkompetenz der Bodentruppen. Diese sind noch konsequenter darauf auszurichten. Für ihre Fähigkeiten ist das Umfeld relevant, in dem sie eingesetzt werden. Angesichts der stetigen Vergrößerung der Siedlungsfläche müssen sie sich künftig stärker auf Einsätze im bebauten Gelände ausrichten und dabei in der Lage sein, gleichzeitig und im selben Einsatzraum nicht nur zu kämpfen, sondern auch zu schützen oder zu helfen. Das bedeutet, sie müssen fähig sein, rasch von einer Aufgabe in die andere zu wechseln. Diese Form der Verteidigung stellt höchste Anforderungen an die Ausbildung, das Material und die Führung.

Kampf in Städten

„Um in gegnerische Verteidigungsdispositive im bebauten Gelände einzubrechen, Geländeteile zurückzugewinnen sowie gegnerische Kräfte vernichtend zu schlagen, ist der Einsatz von mechanisierten Kräften unabdingbar“, hält Divisionär Roos, der Kommandant des Heeres, als zentrale Erkenntnis aus der Übung TRIAS 25 fest. Nur Bodentruppen gemeinsam mit der Artillerie, den Kampfpanzern sowie Schützenpanzern und mit „Boots on the Ground“ seien in der Lage, besetzte Geländeteile zurückzugewinnen. Die Schweizer Armee als Gesamtsystem müsse wieder fähig sein, Land und Leute zu schützen und auf jede Bedrohung eine adäquate Antwort zu haben.

Dreiklang

TRIAS 25 hat klar gezeigt: Bodentruppen brauchen Kampfpanzer, um ihre Aufträge erfüllen zu können. Diese Erkenntnis spiegelt sich ebenfalls in der Armeebotschaft 2025: Der Bundesrat will die Wirkung gegen Ziele am Boden verbessern. Um die Schweiz und die Bevölkerung in Zukunft schützen zu können, muss die Armee ihre Verteidigungsfähigkeit in allen Wirkungsräumen konsequent stärken. Die Bodentruppen spielen diesbezüglich eine maßgebende Rolle. Militärische Operationen finden zwar in allen Wirkungsräumen statt, entschieden werden sie aber auf dem Boden.

Der Grundlagenbericht über die Weiterentwicklung der Fähigkeiten der Bodentruppen beschreibt verschiedene Optionen, die allesamt zum Ziel haben, dass die Armee über alle Lagen einer Eskalation entgegenwirken kann. Ziel von TRIAS ist es, über mehrere Schritte das Konzept „Zukunft der Bodentruppen“ von 2019 praxisnah zu überprüfen und Erfahrungen für die Weiterentwicklung zu gewinnen.

Überprüfung

TRIAS 25 war der erste Schritt des Dreiklangs: Die Übung war eine praktische Überprüfung innerhalb eines Auslands-Wiederholungskurses. Untersucht wurden die konzeptionellen Überlegungen aus dem Grundlagenbericht „Zukunft der Bodentruppen“ und dem Konzept „Zielbild 2030+“. Es geht um die Neuausrichtung der verschiedenen Kräftekategorien auf dem Boden in Zusammenarbeit mit Kräften in der Luft, im elektromagnetischen Raum und dem Informationsraum (Sensor-Nachrichten-Führungs-Wirkungsverbund), um in allen Lagen einer Eskalation entgegenwirken zu können.

Die Schweiz lässt aufgrund der dichten Bebauung und der kleinen Übungsplätze keine Manöver dieser Größenordnung zu, insbesondere nicht im urbanen Gebiet. Auf dem Truppenübungsplatz Allentsteig in Niederösterreich ist es hingegen möglich, auf 157 km² ohne Einschränkungen zu trainieren.

Ablauf

Planungen

Das schweizerische Modell mit Stabskursen und Wiederholungskursen der Miliz verlangt für Vorhaben wie TRIAS 25 eine Planungsphase von zwei bis drei Jahren. Entsprechend wurden die Vorbereitungen frühzeitig aufgenommen. Außerordentlich war, dass nicht nur die Kader vier Wochen lang Dienst leisteten, sondern auch die Mannschaft, weil für die Mobilisierung in der Schweiz und den Aufmarsch ins Zielland entsprechende Vorbereitungen und Verschiebungen notwendig waren.

Vorbereitungen

Der eigentliche Dienst im Ausland dauerte etwa 14 Tage, unterteilt in ein Eigentraining auf den Ebenen Zug und Kompanie sowie in die Verbandsübung. Im Fall von Österreich mussten noch vor dem Eintreffen der Truppe die notwendigen Sicherheitsvorkehrungen erfolgen. Das bedeutete, dass die Schweizer Militärpolizei sowie Truppenteile des Teams Kampfmittelbeseitigung und Minenräumung (KAMIR) gemeinsam mit Österreichern das Übungsgelände vorbereiten mussten. Das KAMIR-Team kam zum Einsatz, um die Ausbildungsräume in Allentsteig vor der Übung von alten Munitionsresten zu säubern und zu sichern.

Phasen

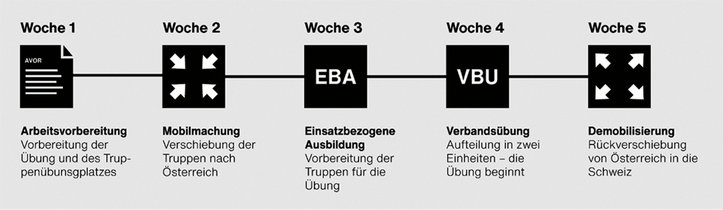

Die zentralen Phasen der sich insgesamt über fünf Wochen erstreckenden Übung waren

- die einsatzbezogene Ausbildung (erste und zweite Woche),

- die Vorbereitung der Truppe für die eigentliche Übung (3. Woche) sowie die daran anschließende

- Verbandsübung mit zwei Einheiten, die sich auf Gegenseitigkeit beübten (4. Woche).

Scharfer Schuss und Simulation

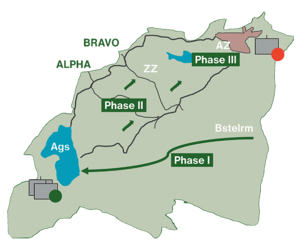

Die Übungstruppe setzte Übungsinhalte auch im scharfen Schuss um. Dafür wurde in einer ersten Phase für die Kräfte des verstärkten Mechanisierten Bataillons 14 und für die Kräfte der deutschen Partner ein individuelles Training durchgeführt, das Eigentraining. In dieser Phase trainierten die Soldaten insbesondere die Handhabung der Waffen und des Gerätes, frischten das soldatische Handwerk wieder auf und schossen auf fixe Ziele im Gelände. Die erste Phase schloss die Integration der österreichischen und deutschen Truppen in den Schweizer Verband ab. Dabei wurden insbesondere die Führungspositionen der Partner zu einem gemeinsamen Stab zusammengeführt. Begleitet wurde diese Phase durch Duellsimulation.

Ausgangslage

Die zweite Phase der Übung bestand aus einem durchgehend verlaufenden fünftägigen Training. Das Übungsszenario beschrieb im Großen eine Lage, bei der eine bisherige grenznahe ausländische Bedrohung mit Auseinandersetzungen unter- und oberhalb der Kriegsschwelle auf die Schweiz übergeschwappt war. Damit war die Schweizer Neutralität gefährdet. Die Landesregierung der Schweiz hatte entschieden, die nationale Integrität zu wahren und mit Waffengewalt zu verteidigen.

Die Armee musste daraufhin zum Schutz und zur Sicherheit der eigenen Staatsbürger aufgeboten und eingesetzt werden. Die Ausgangslage startete dort, wo Schweizer Kräfte bereits in einem Einsatz zur Abwehr eines hybriden Angreifers auf eigenem Boden standen. Dieser setzte hybrid aktive Kräfte unter der Schwelle eines konventionellen Angriffes, Desinformationskampagnen sowie Cyber-Angriffe und punktuelle Anschläge auf für die Gesellschaft Kritische Infrastruktur ein.

Armee im Einsatz

In diesem Umfeld galt es, zu agieren und die Gegenseite im Kampf der verbundenen Waffen zurückzudrängen. Zur Abwehr der bisherigen Bedrohungen standen neben den zivilen Behörden bereits leichte und mittlere Kräfte im Einsatz. Während der Erhöhung der Verteidigungsfähigkeit wurden weitere Truppen aufgeboten, mit insbesondere schwerem Gerät auf dem Boden, die bis dahin bereits in einem Eigentraining ihre Bereitschaft erhöht hatten.

Gemeinsam mit den leichten und mittleren Kräften, die bereits im Einsatz standen, galt es, für die Gesellschaft lebenswichtige Infrastrukturen zurückzugewinnen. Das fand teilweise im bebauten Gebiet, das von der Gegenseite aufgeklärt und teilweise schon eingenommen worden war, mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln statt.

Konkret ging es bei der Übung TRIAS 25 darum ...

- mit Mitteln der heutigen Kampfgliederung des Heeres eine schwere Kraft entlang des Konzeptes „Zukunft der Bodentruppen“ zu bilden,

- mit Mitteln der Logistikbasis der Armee und des Kommandos Cyber die Übung ab der Verlegung aus der Schweiz sowie vor Ort zu unterstützen,

- nach einer koordinierten Vorbereitung der Truppen die Interoperabilität bei den Führungsebenen zu schulen, um mit internationalen Partnern bei einer längeren Verbandsübung im offenen und bebauten Gelände spezifisch zugewiesene Themen zu trainieren,

- Räume zu halten, Achsen zu sperren, gegnerische Kräfte zu vernichten und Geländeteile zurückzugewinnen (als schwere Kraft bezeichnet),

- den Schutz von Objekten der Kritischen Infrastruktur oder von Geländeteilen sicherzustellen (als mittlere Kraft bezeichnet),

- den Aufbau eines Sensornetzwerkes, die Nachrichtenbeschaffung und die Präsenz zu markieren, um gegnerische Akteure von gewalttätigen Aktionen abzuhalten (als leichte Kräfte bezeichnet) und

- in der Verbandsübung den Kampf auf Gegenseitigkeit, wenn möglich mit einer Simulation, abzubilden.

Angriff trainieren

In diesem Übungsszenario ging es dem Kommandanten des Mechanisierten Bataillons 14 darum, seinen Truppenkörper, mit Milizkadern und Milizsoldaten, gemeinsam mit den österreichischen und deutschen Partnern, im Angriff zu trainieren. Dabei übten sie den Aufmarsch sowie das Überwinden eines Grabensystems und das Einbrechen in eine Ortschaft. Sowohl der angreifende als auch der verteidigende Verband bestanden aus Soldaten des Bundesheeres, der Bundeswehr und der Schweizer Armee.

In der Simulation wurde nicht „Nation gegen Nation“ geübt, sondern in gemischten Teams. Integriert in den angreifenden Verband – die Blue Force – waren die 120 Angehörigen des Panzergrenadierbataillons 12 der Deutschen Bundeswehr, während sich die 180 Angehörigen der 3. Jägerbrigade des Bundesheeres auf die Blue Force und den verteidigenden Verband – die Red Force – aufteilten.

Fazit von Brigadier Christoph Roduner, Kommandant der Schweizer Mechanisierten Brigade 11

- Programm Dienstleistung: Scharfer Schuss und eine Simulation im gleichen Zeitraum sind zu anspruchsvoll.

- Taktische Schulung der Kommandanten: Die Einsatzvorbereitungen benötigen noch mehr Zeit.

- Koordination: Die Mischung der Kampfgruppe mit den Partnern des Österreichischen Bundesheeres und der Deutschen Bundeswehr führt zu anspruchsvollen Maßnahmen; dazu kommen unterschiedliche Zeitverhältnisse für Kette und Rad.

- Einsatzlogistik: Die logistischen Fähigkeiten auf Ebene Brigade waren zu tief, es fehlen die nötigen logistischen Mittel. Wir brauchen ein eigenes Logistikbataillon, um die schweren Mittel für den Stoß ins Angriffsziel rechtzeitig nach vorne bringen zu können. Wir müssen unsere Logistikprozesse zwingend im Einsatz trainieren.

- Aufklärungsbataillon: Dieses muss stärker werden, muss „shaping capability“ haben. Dafür braucht es neben zusätzlichen Sensoren und Drohnen auch eine Abstandswaffe mit einer Reichweite in der Größenordnung von 2,5 Kilometern.

- Sensor-Shooter-Loop: Zentral für jeden Kommandanten ist die Verdichtung von Lagebildern, wobei Drohnen enorm hilfreich sind. Dann geht es darum, im richtigen Moment mit dem richtigen Effektor im richtigen Raum zu wirken: erstens Situation Awareness und zweitens Targeting Process.

- Taktischer Austausch mit den Kameraden aus Österreich und Deutschland: Dieser war ausgezeichnet, wir haben miteinander und voneinander gelernt. Ich bin überzeugt: Einige Monate intensives Training, und wir sind als Milizarmee jeder Berufsarmee absolut ebenbürtig.

Diese ersten Erkenntnisse fließen in ein After-Action-Review-Papier ein, das durch die Brigade erstellt und an Divisionär Benedikt Roos, den Kommandanten des Heeres, übermittelt wird. Die erweiterten, abschließenden Auswertungen der Erkenntnisse aus TRIAS 25 dienen als Grundlage für mögliche Ableitungen für die Weiterentwicklung der Bodentruppen.

Nächste Schritte

Nach Abschluss von TRIAS 25 mit den notwendigen Analysen und Lehren werden entsprechende Maßnahmen der Armeeführung, aber auch der politischen Ebene empfohlen. Diese Maßnahmen fließen intern in die Ausbildung ein oder führen bei der Strukturplanung zu Anpassungen – können jedoch sogar künftige Beschaffungsvorhaben beeinflussen.

Der Fokus dieses Wiederholungskurses im Ausland liegt aktuell auf dem bewährten D-A-CH-Format. Das heißt, die Schweizer Armee sucht die Ausbildungskooperation mit den benachbarten Ländern Deutschland und Österreich auch weiterhin. Eine definitive Entscheidung bezüglich des Jahres 2027 ist noch nicht gefallen. So hielt der Kommandant des Heeres, Divisionär Benedikt Roos, vor den Medien fest: „Aus militärischer Sicht bin ich dankbar, wenn wir mit ausländischen Partnern zusammen trainieren können. In welchem Kontext das dann sein wird, das muss die Politik festlegen.“

Major Christoph Brunner, lic phil I/EMSc;

Chef Kommunikation TRIAS 25 der Mechanisierten Brigade 11 der Schweizer Armee

Inspekteur des Heeres der Deutschen Bundeswehr, Generalleutnant Alfons Mais, zur TRIAS 25

TD: Herr Generalleutnant, wie lautet Ihr Resümee zur Übung TRIAS 25?

Generalleutnant Alfons Mais: Aus der Sicht der Bundeswehr war TRIAS 25 ein Erfolg – sowohl in Bezug auf die militärischen Inhalte als auch auf die internationale Zusammenarbeit.

TD: Die Deutsche Bundeswehr beteiligte sich mit einem Panzergrenadierzug an der TRIAS 25. Was brachte ihr diese trinationale Übung?

Mais: Multinationale Übungen wie TRIAS 25 fördern in hohem Maß die Flexibilität der Teilstreitkraft Heer und damit unserer Soldatinnen und Soldaten. Gleichzeitig erweitern sie den Blick über den eigenen Tellerrand: Die Herausforderungen sind oft ähnlich – doch wie andere Nationen sie angehen, ist immer wieder lehrreich und inspirierend.

TD: Die TRIAS 25 lebte die D-A-CH-Kooperation. Was schätzen Sie an dieser Zusammenarbeit?

Mais: Die Zusammenarbeit im D-A-CH-Format ist für das Deutsche Heer besonders wertvoll, weil sie uns zwingt, gewohnte Abläufe zu hinterfragen. Anders als im bekannten NATO-Rahmen stoßen hier unterschiedliche Verfahren und Ausrüstungen aufeinander – bei gleichzeitig vielen Gemeinsamkeiten. Genau das macht den Reiz aus und fördert das gegenseitige Verständnis und die Interoperabilität.

TD: Die Deutsche Bundeswehr kooperiert mit dem Österreichischen Bundesheer und der Schweizer Armee in Einsätzen und bei Übungen im Ausland. Wie ordnen Sie die TRIAS 25 da ein?

Mais: Unsere Soldaten leisten seit vielen Jahren gemeinsam Dienst, etwa im Kosovo oder – im Fall Österreichs – bei EU-Missionen. Übungen wie TRIAS 25 stärken das gegenseitige Vertrauen und die Fähigkeit, auch unter Einsatzbedingungen effektiv zusammenzuarbeiten. Es beeindruckt mich immer wieder, wie schnell unsere Soldaten aus Deutschland, Österreich und der Schweiz zueinanderfinden – sei es im Einsatz oder bei Übungen wie TRIAS 25. Der Austausch mit unseren österreichischen und schweizerischen Kameraden ist enorm bereichernd.

Kommandant der österreichischen Landstreitkräfte, Generalleutnant Martin Dorfer, zur TRIAS 25

TD: Herr Generalleutnant, wie lautet Ihr Resümee zur Übung TRIAS 25?

Genrealleutnant Martin Dorfer: Ich bin überaus zufrieden. Die drei angesprochenen Staaten verbindet sowohl eine langjährige, fundierte Kooperation, als auch eine mehrjährige gemeinsame, positive und wertschätzende Zusammenarbeit in diversen Einsätzen. Diese Übung war ein weiterer Meilenstein in der Stärkung der Verteidigungsfähigkeit auch in robusten Einsätzen. Alle konnten bei der TRIAS 25 ihre Fähigkeiten zur militärischen Interoperabilität stärken. Mich freut es, dass die gute Infrastruktur der österreichischen Streitkräfte in Allentsteig dazu einen wesentlichen Beitrag leisten konnte.

TD: Österreich beteiligte sich mit einer Infanteriekompanie und Aufklärungskräften an der TRIAS 25. Was brachte die trinationale Übung für das Bundesheer?

Dorfer: Der Benefit dieser Übung war für das Bundesheer vielfältig und Führungsebenen-übergreifend. Auf der operativen Ebene ist es gelungen, unser Wissen im Bereich der Übungsvorbereitung und des Aufmarsches zu verdichten. Auf der gefechtstechnischen Führungsebene konnten wir unsere Fähigkeiten im Verbund einer internationalen Kampfgruppe sowohl mit Sensoren als auch Effektoren anwenden.

TD: Die TRIAS 25 lebte die D-A-CH-Kooperation. Was schätzen Sie besonders an dieser Zusammenarbeit?

Dorfer: Mich freut besonders der wertschätzende und kameradschaftliche Umgang untereinander. Uns verbindet eine gemeinsame Herausforderung: die zunehmend bedrohliche Sicherheitslage in Europa. Da wir alle an einer Lösung dieser Herausforderung interessiert sind, ist ein Erfahrungsaustausch von enormer Wichtigkeit. Dieser reicht von Diskussionen im Bereich der Miliz bis zum konkreten Einsatz von Streitkräften bei militärischen Bedrohungen.

TD: Bei der TRIAS 25 nahmen mit der Schweiz und Österreich zwei neutrale Staaten teil. Warum übt man dabei ein Angriffsszenario? Ging es da um einen angenommenen Bündnisfall?

Dorfer: Diese Übung basiert auf keinem Szenario eines Bündnisfalles, weil zwischen den drei Ländern keine gegenseitige Bündnisverpflichtung existiert. Der Bündnisstatus der D-A-CH-Staaten reicht von der Mitgliedschaft in der NATO über das „Partnership for Peace“-Programm bis hin zur Europäischen Union. Österreich hat mit dem EU-Beitritt im Artikel 42, Absatz 2 einer Sicherheits- und Verteidigungspolitik zugestimmt, die den neutralen Charakter Österreichs nicht berührt. Deutschland ist vollwertiges NATO- und EU-Mitglied und die Schweiz ist weder das eine noch das andere. Daher war die Annahme eines Bündnisfalles bei der TRIAS 25 nie ein Thema. Aus meiner Sicht ist das Üben eines Angriffsszenarios, also einer robusten, entscheidungssuchenden Einsatzart, die Königsdisziplin der militärischen Einsatzführung, die von jeder Armee beherrscht werden muss. Wenn wir dieses Spektrum des konventionellen Gefechtes beherrschen, schafft es ein Heer in weiterer Folge, subsidiäre Aufgabenstellungen zu bewältigen.

TD: Österreich kooperiert mit der Schweizer Armee und mit der Deutschen Bundeswehr in Einsätzen und Übungen im Ausland. Wie ist da die TRIAS 25 einzuordnen?

Dorfer: Die Basis für eine militärische Zusammenarbeit stützt sich auf das „Partnership for Peace“-Programm der NATO, worin alle drei Staaten mitwirken. Dies regelt die Möglichkeit zur Teilnahme an NATO-Übungen oder NATO-Einsätzen auch für Nicht-NATO-Mitglieder. Jeder Staat profitiert von dieser Zusammenarbeit, weil jede Streitkraft ihre jeweiligen Stärken in diese Kooperation einbringen kann. Ein konkretes Beispiel ist der KFOR-Einsatz, wo wir eine enge Zusammenarbeit im Bereich der International Military Police leben, oder die Joint Logistic Support Group, wo sich die Schweiz und Österreich mit der Gestellung des Kommandanten abwechseln. Die TRIAS 25 war der nächste Meilenstein in der gemeinsamen Vertiefung unserer Fähigkeiten zur reibungslosen Zusammenarbeit – und dies speziell für die österreichischen Streitkräfte zur Weiterentwicklung zu einem verteidigungsbereiten Bundesheer, das befähigt ist, konventionelle Einsatzarten zur Wirkung zu bringen.

TD: Wird es eine Fortsetzung der D-A-CH-Übung TRIAS geben, bei der wieder Schweizer und deutsche Soldaten in Österreich üben?

Dorfer: Das D-A-CH-Format ist im dauernden Austausch, und es werden zukünftige Vorhaben ständig angesprochen und geprüft. Ich persönlich wünsche mir eine Fortsetzung der gemeinsamen Übungsserie, in der alle Beteiligten weiter voneinander lernen. Außerdem würde es mich freuen, wieder motivierte

Soldaten unserer drei Staaten beim gemeinsamen Trainieren zu sehen.

Dieser Artikel erschien im TRUPPENDIENST 3/2025 (405).