Militärische Führung

Offiziersanwärter an der Theresianischen Militärakademie (TherMilAk) werden gleich zu Beginn ihrer Ausbildung mit der Kriegsrealität konfrontiert. Sie müssen unter Zeitdruck gefechtstechnische Aufgaben lösen, mit ihren ersten Kompaniebefehlen überzeugen – und werden dabei kontinuierlich beurteilt. Bei den ersten zwei Führungstrainings zeigt sich, dass sie dabei große Schritte in ihrer Entwicklung zu künftigen Führungskräften des Bundesheeres machen.

Start

Frühjahr 2025 in einem Lehrsaal auf dem Truppenübungsplatz im burgenländischen Bruckneudorf: „Ich begrüße Sie zur Befehlsausgabe der Taskforce 20! Wir beginnen mit dem Totengedenken an die Gefallenen unserer Taskforce. Habt Acht! Wir denken an Hauptmann Gerd Zauner, stellvertretender Kommandant der ersten Kompanie, gefallen im letzten Gefecht, an Leutnant Josef Fried, Minenunfall, an Offiziersstellvertreter Helmut Berger, Spieß der zweiten Kompanie, bei einem Feindüberfall verwundet und dann gestorben.“

Ein Oberstleutnant des Referates Gefechtstechnik und Führungstraining der TherMilAk liest mit lauter und kräftiger Stimme weitere Namen und Funktionen von einer Liste gefallener Kameraden ab. Mit ernstem und teils überraschtem Blick hören ihm 39 Fähnriche des jüngsten Jahrganges, darunter jeweils einer aus Montenegro sowie aus Bosnien und Herzegowina, zu und stehen stramm. Vor ihnen liegen Militärkarten, Folienstifte, das Sturmgewehr ist griffbereit, die Kampfweste angezogen. Mit einem Totengedenken haben viele wohl nicht gerechnet. Nach dem Verlesen der Gefallenen herrscht einige Sekunden Stille. Der Ernst der Situation steht den jungen Männern und Frauen in die Gesichter geschrieben.

Oberst Oliver Pilles, Ausbildungsleiter und Chef des Referats, erklärt: „Unsere in der Regel fünftägigen Führungstrainings sind möglichst realistisch aufgebaut und verbinden Theorie mit Praxis. Das bedeutet, dass sich die zukünftigen Offiziere neben der Gefechtstechnik auch mit den Auswirkungen eines Krieges auseinandersetzen müssen – und dazu gehört, dass sie mit ihrer großen Verantwortung für Menschen in einem Kampfeinsatz konfrontiert werden. Dazu zählen auch Themen wie Verwundung und Tod von Kameraden.“

Fähnrich Julian Fall, der sein erstes Führungstraining absolviert, sagt dazu: „Das Gedenken an Gefallene kam für mich überraschend. In solchen Momenten spüre ich schon, dass die Ausbildung hier etwas Besonderes ist und auf außergewöhnliche Situationen vorbereitet. Da geht’s wirklich um etwas. Mein Ziel in einem Einsatz ist der Schutz von Menschenleben. Das ist neben dem Auftrag das Wichtigste für mich. Aber mir ist klar, dass ich im Einsatz auch mit dem eigenen oder dem Tod anderer rechnen muss.“

Prägung

Ein paar Stunden später auf taktisch günstigen Erhöhungen, nicht weit von Bruckneudorf, stehen die Ausbildungsgruppen mehrere Hundert Meter voneinander getrennt auf ihren „Feldherrenhügeln“. Mit dem Blick weit in ihre angenommene Verteidigungszone, besprechen sie gefechtstechnische Aufgaben mit ihren Trainern vom Bundesheer und von der Schweizer Militärakademie.

Die Gruppen aus der Ferne beobachtend steht Ausbildungsleiter Pilles. Er erklärt: „In unserer Ausbildung achten wir sehr genau darauf, dass die Fähnriche als Fachleute und Persönlichkeiten gefördert werden. Das Ziel unserer Trainings ist es, die Studierenden zu Führungskräften auszubilden, die Entscheidungen unter extremen Bedingungen treffen, ihre Einheiten führen und dazu effizient kommunizieren.“ Das Referat entwickelt mit seinen Führungstrainings Schlüsseleigenschaften wie Selbstvertrauen, die Arbeit im Team und die Fähigkeit zur Entscheidungsfindung weiter. „Wir nutzen bei den ersten Führungstrainings Einsatzarten wie Verteidigung und Angriff, um die führungsrelevanten Eigenschaften – noch ohne Zusatzbelastung – zu trainieren.

Die Lehrinhalte sind fordernd genug“, so Pilles. Fähnrich Julian Fall dazu: „Ich sehe dieses Training einerseits als Baustein für meine militärische Ausbildung, dass ich mich in den unterschiedlichen Einsatzarten auf der Ebene Kompanie verbessere, aber auch die kommunikative Entwicklung. Hier lerne ich, wie ich ein komplexes Thema einer Gruppe von Menschen vermitteln kann. Ich muss ja immer meine Kompanie davon überzeugen, dass das, was ich befehle richtig und für alle die beste Lösung ist. Wenn mir das überzeugend gelingt, werden sie mir mit vollem Einsatz folgen.“ Der Fähnrich zu seiner Entwicklung: „Ich nehme auf jeden Fall privat auch etwas mit. Jede Präsentation, jeder Befehl, den ich hier geben muss, hilft mir. Sei es im Beruf oder auch privat.“ Fall lacht: „Es hilft ja schon, ganz trivial runtergebrochen, wenn ich meinen Freunden einen Urlaubsvorschlag richtig gut und überzeugend verkaufen kann. Das wird jetzt noch besser gelingen.“

Einwöchiges Training

Die Führungstrainings sind grundsätzlich von Montag bis Freitag in einer Ausbildungswoche angelegt. Oberst Pilles erklärt das erste Führungstraining in der Einsatzart Verteidigung, wobei der erste Tag der Vorbereitung diene. Aber eigentlich hat diese schon Wochen davor begonnen. Die Auszubildenden mussten sich mit einem E-Learning-Programm auf das Thema Verteidigung vorbereiten und danach eine Einstiegsüberprüfung bestehen. „Da testen wir, ob sich die Fähnriche ausreichend mit dem Thema beschäftigt haben und über das notwendige Grundwissen verfügen, um überhaupt am Führungstraining teilnehmen zu dürfen. Ein positives Zertifikat ist die Eintrittskarte in die Lehrveranstaltung“, erklärt der Ausbildungsleiter.

Nach der Zertifizierung erhalten die Teilnehmer, noch vor dem eigentlichen Führungstraining, vom Lehrveranstaltungsleiter Aufträge, die auf dem Vorwissen aus dem E-Learning-Programm und den vorangegangenen Lehrveranstaltungen aufbauen. Diese müssen sie am ersten Tag des Führungstrainings selbstständig ausarbeiten, im Gelände beurteilen und dann vor der Gruppe ihren Trainern präsentieren; diese benoten vom ersten Befehl an. Oberst Pilles dazu: „Wir Ausbilder, ob national oder aus dem Ausland, schauen uns die Vorbereitungen an und wie die Fähnriche zu ihren Ergebnissen, ihren Entschlüssen kommen. Grundlage ist eine Bataillonsbefehlsausgabe für den gesicherten mechanisierten Marsch von einem Verfügungsraum zu einem Verladebahnhof.“

Der Anmarsch zur Verteidigung der Task Force 20 ist bereits Teil des Gefechtes. Fähnrich Fall dazu: „Die Gesamtlage der Brigade kennen wir bereits aus unseren Taktik-Lehrveranstaltungen. Hier im Führungstraining erhalten wir den Befehl eines der Bataillone, der Task Force 20, die Teil dieses Großen Verbandes ist. Damit ist für mich der Einsatz als Kompaniekommandant leichter nachzuvollziehen und realistisch.“

Oberst Pilles ist es wichtig, dass die Trainer mit den anderen Lehrveranstaltungsleitern auch inhaltlich eng abgestimmt sind. Damit zieht sich für die Fähnriche ein roter Faden durch ihre Taktik- und Gefechtstechnikausbildung. Das erleichtert den Teilnehmern den Einstieg in die jeweiligen Führungstrainings. Zugleich entsteht über drei Jahre ein detailliertes Mosaik aus zahlreichen Lehrveranstaltungen. Am Ende der Fachhochschulausbildung ergibt das ein Gesamtbild, das der Offizier in die Praxis mitnimmt. Am zweiten Ausbildungstag erhalten die Teilnehmer in einem Verfügungsraum die Bataillonsbefehlsausgabe für die Verteidigung. Aus diesem heraus erkunden sie den Verteidigungsbereich. Diese Aufgabe setzt sich am dritten Ausbildungstag ebenfalls fort.

Kreativer Prozess

Ziel der Befehlsausgabe auf Ebene Bataillon ist es, dass die Fähnriche bis zum Donnerstag der Ausbildungswoche den Kompaniebefehl an ihre unterstellten Zugskommandanten geben können.

„Diese Planungsverfahren machen sie selbstständig in Form der Drei-Schritt-Methode und kommen so strukturiert vom Befehl des Vorgesetzten zu ihrem eigenen Entschluss. Das Fordern und Fördern der Selbstständigkeit ist uns Trainern wichtig. Unsere Ausbildungsphilosophie ist es, dass die angehenden Führungskräfte möglichst viel selbst erarbeiten – Learning by doing. Sie bekommen nicht ständig irgendetwas vorgekaut, das sie dann vielleicht auch noch nachzuplappern hätten“, so Pilles.

Die Trainer lassen die Fähnriche großteils selbstständig arbeiten, auch in der Gruppe. Dadurch gibt es Versuche und Irrtümer, aus denen Diskussionen entstehen. Oberst Pilles dazu: „So soll ein kreativer Prozess starten, an dessen Ende konkrete Lösungen zustande kommen. Diese müssen dann dem Trainer am vierten Ausbildungstag anschaulich präsentiert und mit ihm in einem tiefgehenden Diskussionsprozess beleuchtet werden. Der Ausbilder bespricht dann Vor- und Nachteile, positive sowie negative Beurteilungsergebnisse und macht Verbesserungsvorschläge.“

3-Schritt-Methode

Sie dient zur Optimierung der Erkundung in der zur Verfügung stehenden Zeit.

- Schritt (am Gefechtsstand und am Marsch):

- Erfassen des Auftrages

- Beurteilung der Umfeldbedingungen

- Erkundungsplan erstellen

- Beurteilung der Feindlage und der eigenen Lage

- Schritt (im Gelände):

- Beurteilungen der Umfeldbedingungen

- Beurteilung der Feindlage

- Beurteilung der eigenen Lage

- Schritt (am Marsch zur Kompanie):

- Beurteilung der eigenen Lage

- Erwägungen

- Entschluss

Selbstvertrauen schaffen

Als Grund für die Auswahl der Methode des kreativen Prozesses nennt Oberst Pilles erwachsenengerechtes Lernen. Wenn man möglichst viel selbst mache, könne man auch entsprechend viel behalten und dies in die Zukunft mitnehmen, so der Cheftrainer – und dazu weiter: „Die Früchte, die wir ernten, und den Erfolg in unseren Trainings, den wir sehen, sind die Entwicklungsschritte der Fähnriche vom ersten Jahrgang bis zum Ausmustern.“

Am Anfang sind es oft schüchterne, ängstliche Soldaten, die versuchen überzeugend zu sein. Bis zum Ende des dritten Jahrganges treten sie dann selbstbewusst auf, weil sie über eine begründete Sicherheit verfügen. So sei es bisher immer gelungen, den angehenden Offizieren Strukturen und Schemata zu vermitteln, die ihnen sogar in chaotischen Situationen Sicherheit und Halt gäben. Dadurch entstehe Selbstvertrauen. Dieses werde sich auch auf die untergebenen Führer der Teileinheiten, die sie befehlen, übertragen – eine Grundvoraussetzung für den Erfolg im Gefecht, führt Pilles aus.

Erfolgsmessung

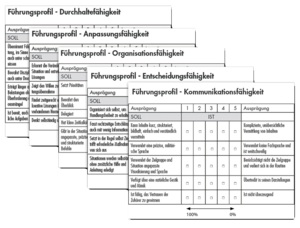

Die Fähnriche werden im gesamten Entwicklungsprozess während der Führungstrainings hindurch beobachtet und beurteilt. Pilles hierzu: „Wir verwenden dazu die von uns entwickelten fünf Kompetenzkarten, die für Trainer und Teilnehmer mit ihren vier bis fünf Unterkriterien Inhalt der mehrfachen Beurteilungen sind. Damit können wir detailliert und differenziert bewerten und durch ein arithmetisches Mittel auf faire Noten kommen.“ Jedes Ergebnis wird mit den Beurteilten bei den abschließenden Vier-Augen-Rückmeldegesprächen vom Trainer besprochen und ist damit für alle nachvollziehbar. So erhalten die Auszubildenden ein Feedback und ihre Kompetenzkarten.

Dieses Bewertungssystem wurde bei einem Seminar zum Thema „Kompetenzorientiertes Prüfen“ bei der Fachhochschulkonferenz als Best-Practice-Beispiel für Trainings auf Hochschulniveau genannt. Denn dadurch, dass während eines Führungstrainings jeder Teilnehmer mehrere Beurteilungen erfährt, ergibt sich ein breit gestreutes Beurteilungsspektrum. Pilles: „Man hat nicht nur die Momentaufnahme einer Prüfung in der Länge von ein, zwei Stunden, sondern Ergebnisse einer ganzen Ausbildungswoche, in der man die angehenden Führungskräfte genau beobachten und deren Kompetenzen messbar machen kann.“ Daneben gibt es – wie im Hochschulbereich üblich – Evaluierungen und Feedbacks durch die Lehrveranstaltungsteilnehmer.

Zweites Führungstraining

Zwei Monate später stehen die Fähnriche in der Güssinger Montecuccoli-Kaserne um einen Sandkasten und erhalten den Bataillonsbefehl für den Angriff gegen ein verteidigendes Feindbataillon. Diesmal sind die Fähnriche Kommandanten einer angreifenden Grenadierkompanie. Wieder nimmt Fähnrich Julian Fall teil.

Am nächsten Tag, auf einem Übersichtspunkt, einige Fahrminuten von Güssing entfernt, sagt er mit Blick in die Weite der burgenländischen Ebene: „Die Umstellung von der Verteidigungslage des ersten Führungstrainings zur Einsatzart Angriff ist für mich groß. Da gilt es, komplett umzudenken. Auch die Begriffe sind andere. Aber insgesamt ist es gut, weil man sozusagen die Seiten wechselt. Ein Vorteil ist, dass wir davor im Taktikunterricht den Angriff bearbeitet und dabei auch die gleiche Lage gespielt haben.“

Vorbereitet sein

Bei einer Einsatzart wie dem Angriff drängen sich die Bilder aus dem Ukraine-Krieg auf, bei denen Panzerkolonnen in Kompaniestärke über flaches Terrain auf Verteidigungsstellungen zufahren. Wir fragen Fähnrich Fall, ob denn durch die derzeitige Situation in Europa – mit dem Krieg im Osten – die Wahrscheinlichkeit, das Erlernte einmal anwenden zu müssen, nicht stark gestiegen sei. Darauf sagt er nachdenklich: „Ich denke, ja. Schon 2020, als ich Grundwehrdiener war, haben wir Rekruten uns diese Frage gestellt. Dabei war die Lage damals noch nicht so kritisch. Man hat das Thema Krieg immer im Hinterkopf.

Für mich ist klar: Wenn man sich für den Soldatenberuf entscheidet, muss man darauf vorbereitet sein, dass es Krieg geben kann.“ Fall habe das Gefühl, dass ihn das Führungstraining darauf gut vorbereite. „Natürlich kann hier niemand sagen, wie es in der Realität genau aussieht. Das kann eigentlich keiner, denn wir Österreicher haben schon lange keinen Krieg mehr erleben müssen.“ Aber die Einsatzgrundsätze kennen sie. Diese seien mit der notwendigen geistigen Beweglichkeit anzuwenden. Das Führungstraining habe auch das Ziel, einen geistig flexiblen Offizier ausmustern zu lassen, so Trainingsteilnehmer Fall. „Das ist eine wichtige Voraussetzung, um auf unvorhergesehene Situationen zu reagieren, weil – plötzlich ist der beste Zugskommandant weg oder gar der ganze Gefechtsstand. Da muss ich als Kommandant tätig werden und damit umgehen können.“

Für Fall gelte es, jetzt einmal weitere Schritte zu setzen. Da sei es immer wieder eine Herausforderung, dass zwischen den Waffengattungen gewechselt werde: „Einmal Mech-Truppe, dann Artillerie, dann Infanterie, dazwischen Panzerabwehr und alle haben unterschiedliche Einsatzparameter. Zusätzlich findet alles unter ständiger Drohnenbedrohung statt. Das ist anspruchsvoll.“ Umso wichtiger ist in komplexen Situationen – und diese herrschen fast immer auf dem Gefechtsfeld – die klare Befehlsgebung. Bei der Visualisierung der Befehle haben die Kadetten schon große Fortschritte gemacht.

Flexibilität

Bei den ersten Befehlsausgaben haben die Fähnriche ihre Befehle oft nur mit Flipcharts präsentiert. Nun müssen sie, wie man es vielleicht aus Filmen kennt, Geländemodelle bauen. Mit einfachsten Mitteln wie Magazinen visualisieren sie Gebäude, mit Kärtchen die eingesetzten Züge und andere Elemente sowie mit Trassierband Führungsgrenzen.

Beim Befehl werden dann die Züge auf dem Geländemodell bewegt und anschaulich animiert. Trainingsleiter Pilles zur angesprochenen Flexibilität: „Einsätze wie die Bewältigung der Flüchtlingskrise haben gezeigt, dass der österreichische Offizier in der Lage ist, mit neuen Situationen und komplexen Lagen umzugehen. Denn der Umgang mit Flüchtlingen – von der kontrollierten Übernahme bis zum Transport Zehntausender Menschen innerhalb weniger Tage – ist nicht Ausbildungsthema für Militärs. Aber wir Soldaten verfügen über die notwendige geistige Beweglichkeit.“

Deshalb drängen die Trainer ihre Fähnriche immer wieder in für sie unbekannte Situationen, speziell am Anfang der Woche mit dem Problem-Based-Learning. Dabei haben sie Probleme zu lösen, die sie noch nicht kennen. Die Fähnriche müssen mit einem gewissen Vorwissen militärische Führungs- und Einsatzgrundsätze anwenden. Dadurch entstehen Diskussionen, man kommt auf unterschiedliche Lösungen, bespricht diese, wägt ab, erhält eine finale Lösung, die im Anschluss präsentiert wird. Danach besprechen die Trainer Vor- und Nachteile, was machbar oder nicht machbar ist, und überprüfen, ob die Prinzipien der Einsatzführung eingehalten wurden. Es gibt dabei keine Musterlösung. „Das Einhalten der Grundsätze ist das Ziel. Das macht unsere Offiziere im Einsatz erfolgreich“, so Oberst Pilles.

Nächste Aufgabe

Zwei Tage später, kurz vor Ende seines zweiten Führungstrainings, sagt Fähnrich Fall: „Die Ausbildungen sind fordernd. Aber ich habe das Gefühl, dass wir große Fortschritte gemacht haben. Ich denke, ich kann nun schwierige Situationen unter Zeitdruck besser lösen als vor dem Führungstraining.“ Plötzlich ist ein Knacken am Funkgerät zu hören. Fall greift zu seiner Handkarte und sortiert schnell seine Folienstifte. Eine kräftige Stimme spricht am Funk: „Alle von Thron! Gefechtsbefehl!“ Fall blickt in die Runde der Kameraden und lacht: „Die nächste Aufgabe wartet auf uns! Die werden wir auch lösen.“

Oberst Mag.(FH) Pierre Kugelweis;

Leitender Redakteur der Redaktion TRUPPENDIENST

Führungstrainer: Erfüllende Aufgabe

Hauptlehroffizier Oberst Markus Hornof vom Referat Gefechtstechnik und Führungstraining der TherMilAk und Gastlehrer Oberstleutnant im Generalstab Marc-Antoine Fardel von der Schweizer Militärakademie an der ETH Zürich sind Führungstrainer für Militärakademiker. Im Interview mit dem TRUPPENDIENST berichten sie über ihre Zusammenarbeit und vom Schweizer Trainingssystem, sie erklären, wie sehr der Ukraine-Krieg ihre Ausbildung beeinflusst und schildern ihre Mitverantwortung für zukünftige Offiziersgenerationen – und den Unterschied zwischen Käsespätzle und Käsehörnli.

TD: Bei den Führungstrainings bilden Hauptlehroffiziere der TherMilAk gemeinsam mit nationalen und internationalen Gastlehrern aus. Wie bewerten Sie diese Mischung?

Oberst Markus Hornof (MH): Diese Mischung ist genau das, was wir wollen. Auch das ist Teil der Verbindung von Theorie und Praxis. Der Grund, warum Gastlehrer hier sind, ist einerseits, dass wir an der TherMilAk für die große Anzahl von Fähnrichen nicht genügend eigene Kräfte haben. Dazu wäre das Referat zu klein. Andererseits sind wir Hauptlehroffiziere die Hüter der aktuell gültigen Lehre. Da ist es ganz wichtig, dass Gastlehrer der Truppe ihre aktuellen Erfahrungen aus der Truppe und aus Einsätzen einbringen. Gerade sie sind es, die mit aktuellen Beispielen den Militärakademikern ein Bild davon vermitteln, was sie nach ihrer Ausmusterung bei der Truppe erwartet.

TD: Welche Voraussetzungen muss ein Lehroffizier erfüllen?

MH: Es gibt persönliche Voraussetzungen. Man muss Freude daran haben, sich im Gelände zu bewegen, quasi im Lehrsaal des Soldaten. Man muss es mögen, bei Wind, Wetter, Regen und Kälte mit den Fähnrichen Aufträge zu erfüllen, Wissen zu vermitteln und weiterzugeben. Eine fachliche Grundvoraussetzung sind Erfahrungen, die der Kompaniekommandant mitbringen muss, weil wir in den Führungstrainings die Ebene der Einheit ausbilden. Um Trainer zu werden, sollte eigentlich die Ausbildung der übergeordneten Ebene – des Bataillons – abgeschlossen sein, damit der Lehroffizier die untere Ebene vertieft ausbilden kann. Daher ist es als Lehroffizier ideal, den Führungs- und Stabslehrgang und den Höheren Führungslehrgang an der Landesverteidigungsakademie absolviert zu haben. Darüber hinaus besteht unser Hauptlehroffiziersteam hauptsächlich aus erfahrenen Offizieren der Kampftruppe, aus der Infanterie, der mechanisierten und der Aufklärungs-Truppe. Übrigens haben wir noch Platz für entsprechende Offiziere in unserem Team.

Oberstleutnant Marc-Antoine Fardel (MF): Bei uns in der Schweiz ist es das Gleiche. Es ist auch eine Kombination aus Eignung und Neigung, also der persönlichen Erfahrung und der Persönlichkeit. Voraussetzung ist auch, dass man ein bis zwei Ebenen über dem Ausbildungslevel steht, um die Kompanieebene ausbilden zu können.

TD: Gibt es in der Schweizer Offiziersausbildung ein ähnliches System von Führungstrainings?

MF: Bei der Berufsoffiziersausbildung sind alle Teilnehmer schon Milizoffiziere mit Erfahrung auf Kompanieebene. Die Führungstrainings finden in der Schweiz an der Offiziersschule statt, wo jede Waffengattung ihre eigenen Trainings hat. Deshalb konzentrieren wir uns an der Militärakademie auf die Bataillons- und Brigadeebene mit Schwergewicht auf dem Bataillon. Wir reden dabei von Entschlussfassungsübungen für das Gefechtstraining. Uns ist es wichtig, dass alle, beispielsweise die Logistiker, mit mechanisierten oder Infanterieverbänden zusammenarbeiten können. Damit ist der Berufsoffizier nachher vielseitig einsetzbar.

TD: Gibt es das System mit fixem Lehrpersonal, Offizieren aus der eigenen Truppe gemeinsam mit ausländischen Gastlehrern auch in der Schweiz?

MF: Auch in der Schweiz nützen wir die Vorteile des Austausches mit internationalen Trainern, vor allem von den Offiziersschulen in Österreich und Deutschland. Zu uns kommen internationale Gastreferenten. Was wir weniger machen als hier üblich, ist, dass wir Gastlehrer aus der Schweizer Truppe einsetzen. Das ist organisatorisch kaum möglich. Jeder Milizkommandant hat seine berufliche Dienststelle und zugleich seine Milizfunktion. Deshalb sind die Leute wenig dafür verfügbar, dass sie bei Führungstrainings aushelfen könnten. Daher organisieren wir die Ausbildung meistens mit akademieeigenen Trainern. Umso bedeutender ist für uns der Lehrenden-Austausch und die Kooperationen wie jene mit der österreichischen Militärakademie. Gerade aufgrund unserer Neutralität, die eine Rolle spielt, ist die Zusammenarbeit mit Österreichs Akademie intensiviert worden.

TD: Wie sehen Sie die Mischung aus Hauptlehroffizieren und Gastlehrern?

MF: Sie macht den Erfolg der Ausbildung aus: die Verbindung aus erfahrenen Truppenoffizieren, aktuellen Kommandanten – wir haben in der Schweiz immer Bataillonskommandanten dabei, ehemalige oder aktive – ergänzt durch die Kameraden aus dem Ausland, die andere Aspekte einbringen. Diese Mischung kommt bei den Fähnrichen gut an.

TD: Besteht beim Einsatz ausländischer Trainer nicht das Problem, dass unterschiedliche Systeme oder Herangehensweisen ausgebildet werden?

MH: Vor jedem Training gibt es eine enge inhaltliche Abstimmung der Trainer. Unterschiedliche Herangehensweisen sind gewünscht. Das Ergebnis muss stimmen und das Ausbildungsziel erreicht werden.

MF: Der Austausch ist für mich als Gastlehrer sehr interessant – auch die Möglichkeit, verschiedene Hauptlehrer oder andere Gastlehrer kennenzulernen. Zu den Unterschieden sage ich – ihr Österreicher habt die Käsespätzle, wir haben die Käsehörnli. Die Zutaten sind gleich, aber es schmeckt leicht anders, es sieht etwas anders aus, aber inhaltlich ist es ziemlich nah. Bei den Trainings ist es genau dasselbe. Wir arbeiten etwas unterschiedlich in den Führungsverfahren, aber das Ergebnis ist sehr ähnlich.

TD: Wie weit lässt man als Trainer aktuelle Kriegserfahrungen, beispielsweise aus dem Ukraine-Krieg, einfließen?

MH: Wir haben zu jeder Einsatzart entsprechende Schullagen, die vom Schwierigkeitsgrad her dem jeweiligen Ausbildungsstand der Fähnriche entsprechen. Wir adaptieren und aktualisieren diese Lagen ständig. Hinsichtlich der Ukraine sind alle Lagen dem aktuellen Bedrohungsbild angepasst. Was vor dem Ukraine-Konflikt kein Thema war, ist jetzt abgedeckt. Ich denke beispielsweise an das Berücksichtigen gegnerischer oder eigener Drohnen. Diese Faktoren sind in den Planungsprozessen zu beachten. Das Ausbildungsschwergewicht bei den anfänglichen Lagen wie Verteidigung und Angriff liegt vor allem darin, das schulmäßige Führungsverfahren und die Befehlsgebung zu festigen.

MF: In der Schweiz gehen wir genauso vor. Die Schweiz hat nur wenig Einsatzerfahrung. Wir sind gezwungen, uns anhand der Aktualität und der Zusammenarbeit mit anderen Nationen an die neue Lage anzupassen.

TD: Wird von den Fähnrichen nicht viel in kurzer Zeit verlangt?

MH: Die Lernkurve ist hoch. Die Ausbildung ist dahingehend strukturiert, dass die Fähnriche lernen müssen – zu Beginn unter Anleitung –, unter Zeitdruck und unter Belastung mit Ermüdungserscheinungen qualitative Produkte zu liefern. Sie müssen stressresistent werden. Wir bereiten zukünftige Kommandanten auf das echte Leben, auf den Einsatz, vor. Da ist fast immer unter Zeitdruck zu agieren. Natürlich gehen wir Trainer immer vom Einfachen zum Schweren. Bei den ersten Lagen bieten wir noch viel Anleitung an. Bei den letzten Führungstrainings machen die Fähnriche bereits alles alleine. Sie bekommen einen Auftrag, beurteilen im Gelände und liefern dann die geforderten Produkte. Ich vergleiche das immer mit dem Sport. Wenn ich meine körperliche Leistungsfähigkeit verbessern möchte, muss ich Intervalltrainings machen. Diese sind meist – unter Anführungszeichen – schmerzhaft.

TD: Wie geht es Ihnen damit, dass Sie zukünftige militärische Führungskräfte ausbilden, die, wenn es notwendig ist, ihr Wissen in einem Kampfeinsatz anwenden müssen?

MH: Das ist eine schöne und ehrenhafte, aber auch ernste Aufgabe. Wir müssen die Leute auf den Einsatz vorbereiten – immer in der Hoffnung, dass sie das nie anwenden müssen, aber bereit sind für den Fall, wenn es erforderlich ist. Das motiviert mich. Ich möchte die Fähnriche bestmöglich ausbilden, damit sie die besten Karten in der Hand haben, falls der Ernstfall eintritt und sie ihr Wissen anwenden müssen. Ich spüre bei den Teilnehmern, dass das vielen bewusst ist. Es ist auch unsere Rolle als Trainer, das zu vermitteln und zu erklären, dass Gefechtstechnik und Taktik kein Spiel sind und Auswirkungen auf das Leben der Eigenen haben. Deshalb ist eine sorgfältige Planung unheimlich wichtig. Das muss jeder Führungsperson im Militär klar sein. Neben der Verantwortung, die wir veranschaulichen, möchten wir den Fähnrichen auch die Freude am Führen mitgeben. Als Trainer ist das eine erfüllende Aufgabe.

MF: Ich kann mich dem nur anschließen. Es ist mir bewusst, wofür wir das machen, und deswegen sehe ich es als eine große Verantwortung des Lehrpersonals, weil hier der Grundstein für die weiteren Führungskräfte gelegt wird. Wenn man diese Aufgabe gut macht, hat man auch qualitativ höherwertige Offiziere. Wenn man das nicht schafft, dann wirkt sich es in weiterer Folge auf das Fachwissen der zukünftigen Offiziere aus. Ich sehe das als große Verantwortung des Lehrpersonals hinsichtlich der weiteren Aufgaben. Ich fühle mich geehrt, dass ich diese Aufgabe übernehmen darf. Ich freue mich auch und es ist für mich sehr bereichernd. Ich lerne viel, und es macht wirklich Spaß, der nächsten Offiziersgeneration Wertvolles mit auf den Weg zu geben.

Dieser Artikel erschien im TRUPPENDIENST 3/2025 (405).