Benchmarking im Freundesland

Österreichisch-ungarische Offiziere in Japan von 1893 bis 1914

Der nachfolgende Beitrag ist eine Fortsetzung des Artikels „Benchmarking im Freundesland – Japanische Offiziere in Österreich“ und behandelt die Tätigkeit von Offizieren der ehemaligen k.u.k. Streitkräfte in Japan. Im Vergleich zur quantitativen Entsendung von Militärpersonal aus Japan nach Österreich blieb die Entsendung von Militärpersonal der ehemaligen Donaumonarchie nach Japan eher bescheiden. Das lag einerseits am geringen Interesse der Donaumonarchie an Vorgängen weit abseits von Europa, andererseits an der chronischen Finanznot, in der sich die Streitkräfte befanden.

Der Titel des Beitrages, „Benchmarking im Freundesland – Österreichisch-ungarische Offiziere in Japan“, verlangt eine Erklärung. Benchmarking als Managementphilosophie ist keine Erfindung der modernen Wirtschaftswissenschaften, sondern „alter Wein in neuen Schläuchen“. Schon immer waren Gesellschaften bemüht, von den Errungenschaften anderer zu lernen. Die Sammlung und Bewertung des Wissens und praktischen Handelns anderer durch Repräsentanten geschah sowohl offiziell als auch verdeckt durch Spionage. Benchmarking gewinnt damit Bedeutung, da es auch gilt, durch das Lernen vom Besten selbst Kosten einzusparen. Nahezu alle Streitkräfte der Welt betreiben heute ein Benchmarking bei befreundeten Armeen durch die Entsendung von Militärpersonal an deren Akademien und Schulen oder durch die Zusammenarbeit in multinationalen Gremien, wie der NATO-Partnerschaft für den Frieden.

Der Beitrag beleuchtet den Aufenthalt ausgewählter Offiziere der k.u.k. Armee und Marine in Japan und den Nutzen für die Donaumonarchie, der aus diesen Aufenthalten gezogen wurde. Die Grundlage bildete das Material des Kriegsarchives in Wien und weiterführende Recherchen, vor allem bei Nachfahren der Offiziere, die sich in Japan aufgehalten haben. Im Gegenzug dazu soll aber auch der Nutzen dargelegt werden, den Japan vom Aufenthalt der österreichisch-ungarischen Offiziere gezogen hat. So ist die Einführung des alpinen Schilaufes durch Major des Generalstabes Theodor von Lerch eine Pioniertat, die bis heute nachwirkt. Fragt man in Japan , welche berühmten Österreicher sie kennen, kommt prompt die Antwort Mozart und bei etwas Nachdenken Lerch.

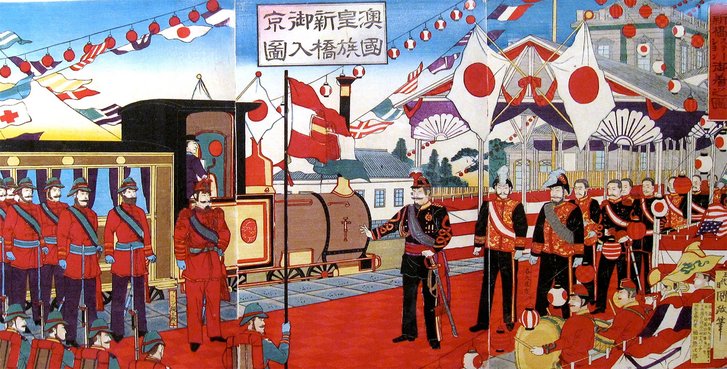

Erzherzog Franz Ferdinand in Japan

Der Thronfolger Erzherzog Franz Ferdinand (1863 bis 1914), der über eine gediegene militärische Ausbildung verfügte, besuchte auf seiner Weltreise 1892/93 auch Japan, wo er an Bord des geschützten Kreuzers S.M.S Kaiserin Elisabeth am 2. August 1893 in Nagasaki eintraf, auf der sich bis zu seiner Abreise am 24. August aufhielt. Wenn seine Reise primär keine militärischen Gründe hatte, muss sie doch erwähnt werden, da der Thronfolger einen hohen militärischen Rang bekleidete. Er hinterließ einen Bericht über seine gesamte Reise, der in Buchform unter dem Titel „Die Eingeborenen machten keinen besonders günstigen Eindruck“ im Handel erhältlich ist. Die Reiseroute führte den Thronfolger von Nagasaki nach Kumamoto, Shimonoseki, Mijajima, Kyoto, Nagoya, Kosu, Mijanoshita, Tokyo und Yokohama.

Nach dem Thronfolger reisten keine weiteren hochrangigen Mitglieder des österreichischen Herrscherhauses nach Japan. Es soll nicht unerwähnt bleiben, dass erst in der Zweiten Republik nach dem Zweiten Weltkrieg Staatsoberhäupter der Republik Österreich, die gleichzeitig Oberbefehlshaber des Bundesheeres sind, Japan einen Staatsbesuch abgestattet haben. 1990 reiste anlässlich der Thronbesteigung von Kaiser Akihito der damalige Bundespräsident Dr. Kurt Waldheim, 1999 anlässlich der Feiern zu 130 Jahren Unterzeichnung des Freundschaftsvertrages zwischen Japan und Österreich der damalige Bundespräsident Dr. Thomas Klestil und 2009 anlässlich der 140 Jahre-Unterzeichnung der Bundespräsident Dr. Heinz Fischer nach Japan. Im Gegenzug machte das japanische Kaiserpaar Akihito und Michiko 2002 einen offiziellen Besuch nach Österreich so wie 2009 der Kaisersohn Akishino mit seiner Gattin Kiko. 2019 besuchte Bundespräsident Univ.-Prof. Dr. Alexander van der Bellen anlässlich des Jubiläums zu 150 Jahre diplomatische Beziehungen Japan. Im Gegenzug kam die japanische Prinzessin Kako von Akishino nach Österreich.

Besonders erwähnenswert ist allerdings der Besuch des Thronfolgers bei seiner Majestät, Kaiser Meiji, bei dem Geschenke ausgetauscht wurden. Der japanische Kaiser überreichte ihm unter anderem ein neues Infanteriegewehr der Marke Murata, das Franz Ferdinand nach Wien mitbrachte und mit all seinen Gegenständen, die er auf der Reise geschenkt bekam oder auch käuflich erwarb, in einem Museum ausstellte.

Das Murata-Gewehr blieb bis zu seiner Wiederentdeckung im Weltmuseum in dessen Kellergewölben weitgehend unbeachtet gelagert und wurde erst durch einen Zufall wiederentdeckt. Die Wiederentdeckung dieses Gewehres verdient eine nähere Erklärung. Im Zuge einer Einladung von Generalmajor Togashi, dem damaligen Kommandanten der 12. Brigade der japanischen Heeresselbstverteidigungsstreitkräfte, hielt sich der Autor dieses Beitrrages im Hauptquartier der Brigade auf und hielt einen Vortrag über die Militärbeziehungen zwischen Österreich-Ungarn und Japan.

Im Zuge des Vortrages wurde der Autor vom damaligen Hauptmann Onuki gefragt, ob ihm etwas über das Murata-Gewehr, das der Thronfolger während seines Japan-Aufenthaltes von Meiji Tenno als Geschenk erhielt, bekannt sei und in welchem Museum in Wien es ausgestellt sein würde. Nach seiner Rückkehr machte sich der Autor auf die Suche nach dem Gewehr und fand es schließlich im Depot des Weltmuseums, gerade rechtzeitig, um in der Ausstellung zur Weltreise des Erzherzog Franz Ferdinand, die 2014 im Weltmuseum zu sehen war, noch einen würdigen Platz zu finden.

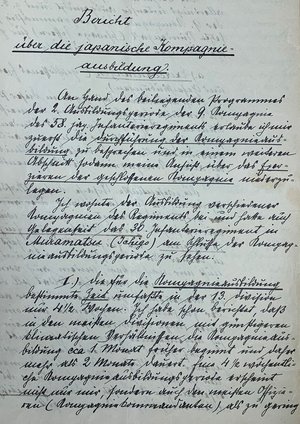

Adalbert (Béla) von Dani Gyarmata während des russisch-japanischen Krieges 1904/05

Béla (Adalbert) Dáni von Gyarmata wurde am 26. Mai 1868 in Budapest geboren. Sein Vater war Richter am Obersten königlich ungarischen Gerichtshof. Dáni besuchte die Militärunterrealschule in Eisenstadt und die Militäroberrealschule in Mährisch Weißkirchen. Danach trat er in die Militärakademie in Wiener Neustadt ein und musterte am 18. August 1889 als Leutnant zum Feldjägerbataillon 32 aus. Im Oktober 1892 wurde er zur Kriegsschule abkommandiert, was bedeutete, dass er den Generalstabskurs zu absolvieren hatte. Nach dem positiven Abschluss der Ausbildung an der Kriegsschule wurde er als Generalstabsoffizier bei der 62. Infanteriebrigade eingeteilt.

Danach erfolgte die Zuteilung zur Generalstabsabteilung des Militärkommandos Zara und eine Truppenverwendung als Kommandant der 1. Kompanie des Feldjägerbataillons 1 in Reichenberg. Am 1. Mai 1897 wurde er zum Hauptmann 2. Klasse und zwei Jahre später zum Hauptmann 1. Klasse befördert. Vom 1. Mai 1899 bis zum 30. April 1900 wurde Dáni nach Russland gesandt, um Russisch zu lernen. Danach erfolgte für einige Monate eine Verwendung in der Generalstabsabteilung der 27. Infanteriedivision. Seine weitere Karriere fand eine Fortsetzung im Evidenzbüro des Kriegsministeriums zur Evidenthaltung des Russischen Heeres.

Dáni galt als Sprachengenie. Er sprach Deutsch, Ungarisch, Tschechisch, Slowakisch, Kroatisch, Italienisch, Russisch, Englisch und Französisch. Spätestens 1903 wurde Dáni für eine Auslandsverwendung als in hohem Maße geeignet eingestuft und am 11. Februar 1904 zum Militärattaché in Japan ernannt. Man kann davon ausgehen, dass er vor seinem Dienstantritt notdürftig Japanisch erlernt hatte. In seiner Qualifikationsliste kann man bei einem Eintrag 1906 nachlesen, dass er sich mündlich auf Japanisch verständigen konnte.

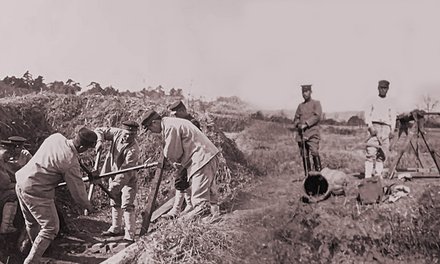

Verbunden mit seiner Ernennung zum Militärattaché war die Abkommandierung zur 1. Japanischen Armee als Beobachter während des russisch-japanischen Krieges 1904/05. Seine Berichte über den Kriegsverlauf beinhalteten wichtige Erkenntnisse über die Wirkungsweise der neuen Waffensysteme und waren für die Organisation der Streitkräfte der Doppelmonarchie von großem Nutzen. Am 1. Mai 1906 erfolgten die Beförderung zum Major und die zusätzliche Bestellung zum Militärattaché in China.

1909 wurde Dáni zum Oberstleutnant befördert. 1910 erfolgte seine Abberufung als Militärattaché und die Einteilung zum Infanterieregiment 65. 1912 wurde Dáni Generalstabschef des IV. Korps in Budapest und im gleichen Jahr zum Oberst befördert. Nach dem Kriegsausbruch wurde Dáni Generalstabschef der Armeegruppe Tusztúmsky, danach 1915 Kommandant der 4. Gebirgsbrigade. 1916 wurde Dáni zum Generalmajor befördert und im Jahr 1918 Sektionschef im Kriegsministerium. Am 30. August 1918 wurde er Kommandant der 40. Honved Infanteriedivision. Nach dem Krieg wurde Dáni pensioniert und verstarb am 14. April 1920 als ungarischer Feldmarschallleutnant der Reserve in Budapest.

Erwin Freiherr von Franz während des russisch-japanischen Krieges 1904/05

Neben Béla von Dani wurde auch der Generalstabsoffizier Erwin Freiherr von Franz als Beobachter zu den japanischen Streitkräften entsandt. Ihm verdanken wir eine Publikation über seine Tätigkeit als Beobachter, die 1911 erschienen, jedoch weitgehend in Vergessenheit geraten ist.

Erwin Freiherr von Franz wurde am 1. Februar 1876 als Sohn eines k.k. Landesgerichtsrates in Wien geboren. Er absolvierte die Militärunterrealschule in St. Pölten und die Militäroberrealschule in Mährisch Weißkirchen. Danach trat er in die Theresianische Militärakademie ein und musterte am 18. August 1897 als Leutnant nach Enns zum dort stationierten Dragonerregiment 6 aus. Bereits 1901 wurde er an die Kriegsschule zur Teilnahme am Generalstabskurs entsandt. Bereits ein Jahr nach der Absolvierung des Generalstabskurses wurde er am 1. Februar 1904 an die österreichisch-ungarische Botschaft dem Militärattaché mit Dienstverwendung als Beobachter des russisch-japanischen Krieges zugeteilt.

Nach seiner Rückkehr aus Japan wurde er der Generalstabsabteilung der 17. Kavalleriebrigade in Wien zugeteilt, danach war er beim Dragonerregiment 15. Vor dem Ersten Weltkrieg war er in verschiedenen Generalstabsfunktionen bei der Kavalleriedivision in Jaroslav und bei dem VII. Korpskommando in Temésvár tätig. Durch seine Verwendung in Japan war er 1909 Ehrenoffizier beim Besuch zweier japanischer Prinzen in Österreich. Während des Weltkrieges war er in mehreren Funktionen eingesetzt und wurde noch am 1. November 1918 zum Oberst befördert. 1919 erfolgte seiner Pensionierung.

Aufgrund der Veröffentlichung seiner Erinnerungen an dieTätigkeit während des russisch-japanischen Krieges als Beobachter bei der II. japanischen Armee, die unter dem Titel „Erinnerungen aus dem Russisch-Japanischen Krieg 1904-05“ im Jahre 1911 in Temésvár in der Druckerei des VII. Korps herausgegeben wurde, ist bekannt, warum Oberleutnant Erwin Freiherr von Franz als Beobachter ausgewählt wurde, welche Eindrücke er in Japan erhielt und wie sich seine Kriegsbeobachtungen abspielten.

Oberleutnant Erwin Freiherr von Franz reiste am 20. Februar 1904 über Frankreich in die USA, danach durch den Kontinent an die Westküste und von dort nach Hawaii. Nach einem kurzen Aufenthalt in Hawaii ging es nach Yokohama, wo er am 24. März 1904 eintraf und noch am selben Tag nach Tokio weiterfuhr. Bis zu seiner Abkommandierung zur II. Armee am 20. Juli 1904 nutzte Franz den mehrmonatigen Aufenthalt, um auf Empfängen die wichtigsten Honoratioren kennenzulernen. Eine Audienz beim Tenno stand ebenfalls auf dem Programm.

Des Weiteren unternahm Franz ausgedehnte Besichtigungen in der nahen und weiteren Umgebung von Tokio. Erwähnenswert ist ein Empfang beim Marineminister Yamamoto. Bestens über die k.u.k. Kriegsmarine informiert, meinte seine Exzellenz, dass die Verhältnisse in der österreichischen Marine dieselben seien wie in Japan. Nach einer nachdenklichen Pause setzte er fort: „Wir haben nämlich auch kein Geld!“

Major des Generalstabes Theodor Edler von Lerch in Japan 1911/12

Kaum ein Aufenthalt eines Offiziers der k.u.k Monarchie blieb so lange in Erinnerung wie jener von Theodor Edler von Lerch, der während seines Studienaufenthaltes 1911 in Japan den alpinen Schilauf populär gemacht hatte. Lerch entstammt einer Offiziersfamilie, besuchte die Theresianische Militärakademie sowie die Kriegsschule, was gleichbedeutend mit der Übernahme in den Generalstabsdienst war. Seine bereits vorhandene Begeisterung für eine Vielzahl von Sportarten erweiterte er durch die Teilnahme an einem Schikurs des Skipioniers Mathias Zdarsky. Als Major Lerch 1910 nach Japan aufbrach, verfügte er bereits über ein fundiertes schifahrerisches Können.

Lerch traf in der Nacht zum 30. November 1910 in Yokohama ein und wurde dem 58. Infanterieregiment in Takata zugeteilt. Horiuchi Bunjiro, der Regimentskommandant und Lerch kamen überein, dass eine praktische Schiausbildung erfolgen sollte. An einem der ersten Ausbildungstage fragte der Regimentskommandant Lerch, ob er auch steile Hänge abfahren könne. Lerch bejahte dies und es gelang ihm sturzfrei die Abfahrt (eine Kerndisziplin des Alpinen Skilaufs) über einen relativ steilen Hang. Als er in guter Haltung zum Stehen kam, wurde er mit dem Ruf „Banzai“ („10 000 Jahre!“; Hurra-Ruf, der für 10 000 Jahre Glück bringen soll) gefeiert. So hielt der Alpine Skilauf in Japan Einzug.

Lerchs erste japanische Ausbildungsgruppe bestand aus Offizieren des Regimentes einschließlich des Regimentskommandanten. Geübt wurde drei- bis viermal pro Woche an mehreren Orten und eifrig der Fahrstil von Zdarsky trainiert. Lerch sprach dabei Französisch und der Hauptmann des Generalstabes Yamaguchi übersetzte die Anweisungen ins Japanische. Legendär wurde Lerchs häufige Anweisung „Mettre ski!“ („Ski anschnallen!“), sie brachte ihm den Spitznamen „Monseigneur mettre ski“ ein. Die Skibegeisterung erfasste immer mehr Japaner und führte zur Gründung des ersten japanischen Skiklubs am 19. Februar 1911. Lerch und der japanische Marschall Maresuke Nogi wurden zu Ehrenmitgliedern ernannt.

Wieder nach Tokio zurückgekehrt, erhielt der 1911 zum Oberstleutnant beförderte Lerch die Einberufung zum Siebenten Artillerieregiment in Asahikawa. Dort sollte er Anfang Februar 1912 seinen Dienst antreten. Asahikawa liegt im Nordwesten der Insel Hokkaido und war damals eine junge, mit ausländischer Hilfe geplante Militärstadt in der drei Infanterieregimenter, ein Artillerieregiment, ein Kavallerieregiment, ein Pionierbataillon und ein Trainbataillon stationiert waren. Nach seinem Eintreffen am 6. Februar 1912 erhielt Lerch eine Wohnung in einem Offizierswohnhaus. Auf Ersuchen des Kommandanten der Siebenten Truppendivision, Generalleutnant Taiichiro Hayashi, war Lerch bereit auch auf Hokkaido Skiunterricht zu erteilen. Im Februar 1912 zeigte das Thermometer tagsüber minus zwölf bis minus 15 Grad Celsius, nachts fiel es bis auf minus 30 Grad. Lerch konnte, sobald die Ausrüstung beschafft und die Skier aus Takata eingetroffen waren, mit der Skiausbildung beginnen. Die Ausbildungsgruppe aus Subalternoffizieren der in Asahikawa stationierten Regimenter konnte bereits einen Monat nach Kursbeginn eine Skitour zum nahe der Stadt Asahikawa gelegenen Artillerieschießplatz unternehmen.

Zur Auflockerung der Skiausbildung wurde mit den Pferden des Artillerieregimentes auf dem großen Exerzierplatz der Militärstadt Skijoring betrieben. Der Skiläufer lässt sich dabei an zwei langen Leinen von einem Pferd ziehen. Eine besondere Herausforderung erwartete den Skikurs Mitte April 1912. Der Berg Ezo Fuji (heutiger Name Yotei), aufgrund seines Aussehens und seiner Höhe auch Fuji von Hokkaido genannt, sollte mit Skiern bestiegen werden. Neben den Offizieren der Siebenten Division nahm daran auch ein Journalist der Otaru Shinbun teil. Während der Besteigung war es extrem kalt, und einzelne Teilnehmer erlitten Erfrierungen an Händen und Füßen. Dennoch gelangen der Aufstieg und die Abfahrt.

Theodor Edler von Lerch hinterließ seine Erinnerung in Schriftform, die zu seinen Lebenszeiten unveröffentlicht geblieben sind. Erst in der Nachkriegszeit übersetzte ein japanischer Arzt den Großteil der Erinnerungen und brachte ein Buch heraus. Lediglich Lerchs Erinnerungen an Korea wurden damals nicht übersetzt (siehe Artikel: Generalmajor Theodor Edler von Lerch - Wie der Alpine Schilauf nach Japan kam).

Österreichische Kriegsschiffe in Japan bis 1914

Österreich-Ungarn war eine kontinentaleuropäische Großmacht, die keine Kolonien unterhielt. Der Außenhandel beschränkte sich hauptsächlich auf die Nachbarstaaten in Europa und nur ein eher verschwindend kleiner Prozentanteil des Handels ging nach Fernost, insbesondere nach China und Japan. Es war daher für Österreich-Ungarn von Bedeutung, auch in den fernöstlichen Gewässern Flagge durch die Anwesenheit eines Stationsschiffes zu zeigen.

Eine weitere Bedeutung hatte der militärische Erfahrungsaustausch durch die Seereisen von Schiffen der Kriegsmarine, die ab 1869 bis zum Beginn des Ersten Weltkrieges 1914 regelmäßig auch Japan anliefen und danach als Stationsschiffe mit Heimathafen Tsingtao, der damals unter der Verwaltung des Deutschen Kaiserreiches stand, eine Zeit lang im Fernen Osten verblieben. Als Stationsschiffe waren alte Kampfschiffe vorgesehen, ganz nach dem Motto „das Schiff sehen wir in einem Kriegsfall ohnehin nie wieder“. Die nachstehende Auflistung gibt einen Überblick über alle Seereisen der Kriegsschiffe der Donaumonarchie nach Japan:

- S.M.S. Donau (Fregatte): eine Seereise (16.9. 1869 Ankunft in Nagasaki – 14.11.1689 Abfahrt von Yokohama)

- S.M.S. Erzherzog Friedrich (Korvette): zwei Seereisen (4.9.1869 Ankunft in Nagasaki – 14.11. 1869 Abfahrt von Yokohama; 14.10 1874 Ankunft in Nagasaki- 19.12.1874 Abfahrt von Yokohama)

- S.M.S Fasana (Fregatte): drei Seereisen (14.12 1871 Ankunft in Nagasaki – 25.1.1872 Abfahrt von Yokohama; 5.7 1887 Ankunft in Simoda- 1.9 1887 Abfahrt von Nagasaki; 6.9.1891 Ankunft in Kobe – 24.9.1891 Abfahrt von Nagasaki)

- S.M.S. Albatros (Kanonenboot): eine Seereise (29.7. 1883 Ankunft in Nagasaki – 4.8.1883 Abfahrt von Nagasaki)

- S.M.S. Saida (Fregatte): eine Seereise (22.8. 1895 Ankunft in Nagasaki – 2.10.1895 Abfahrt von Nagasaki)

- S.M.S. Nautilus (Kanonenboot): eine Seereise (29.6.1884 Ankunft in Nagasaki – 3.9. 1884 Abfahrt von Hiroshima)

- S.M.S. Frundsberg (Korvette): eine Seereise (31.7.1898 Ankunft in Yokohama – 3.10.1898 Abfahrt von Takashima)

- S.M.S. Aurora (Korvette): zwei Seereisen (11.6.1886 Ankunft in Yokohama – 12.10. 1886 Abfahrt von Nagasaki; 30.9.1895 Ankunft in Nagasaki – 16.11.1895 Abfahrt von Nagasaki)

- S.M.S. Kaiserin Elisabeth (Torpedorammkreuzer): sechs Seereisen (2.8.1893 Ankunft in Nagasaki – 26.9.1893 Abfahrt von Yokohama; 14.6.1899 Ankunft in Nagasaki – 22.8.1899 Abfahrt von Nagasaki; 28.9 1900 Ankunft in Nagasaki –18.5. 1901 Abfahrt von Nagasaki; 28.6.1904 Ankunft in Yokohama – 23.8.1904 Abfahrt von Kobe; 3.6. 1909 Ankunft in Nagasaki – 26.8 Abfahrt von Shimonoseki; 9.3.1914 Ankunft in Nagasaki – 10.5.1914 Abfahrt von Kagoshima)

- S.M.S. Panther (Torpedoschiff): drei Seereisen (22.10.1896 Ankunft in Nagasaki – 6.1.1897 Abfahrt von Nagasaki; 25.4. 1904 Ankunft in Yokohama – 26.5.1904 Abfahrt von Moji; 12.4.1909 Ankunft in Nagasaki – 6.4.1909 Abfahrt in Yokohama)

- S.M.S. Kaiser Franz Joseph I. (Torpedorammkreuzer): zwei Seereisen (5.6. 1905 Ankunft in Yokohama – 5.9.1906 Abfahrt in Nagasaki; 8.3.1910 Ankunft in Nagasaki – 24.9.1910 Abfahrt von Kobe)

- S.M.S. Zenta (Kleiner Kreuzer): eine Seereise (4.5.1900 Ankunft in Nagasaki – 16.5.1901 Abfahrt von Nagasaki)

- S.M.S. Kaiserin und Königin Maria Theresia (Panzerkreuzer): eine Seereise (24.11.1900 Ankunft in Kobe – 5.8. 1901 Abfahrt von Kobe)

- S.M.S. Aspern (Kleiner Kreuzer): eine Seereise (28.11.1900 Ankunft in Kobe – 16.12.1901 Abfahrt von Yokohama)

- S.M.S. Leopard (Torpedoschiff): zwei Seereisen (16.3. 1901 Ankunft in Nagasaki – 20.4.1901 Abfahrt von Yokohama; 22.5. 1908 Ankunft in Nagasaki – 29.11.1908 Abfahrt von Nagasaki)

- S.M.S. Kaiser Karl VI. (Panzerkreuzer): eine Seereise (1.5.1903 Ankunft in Majashima – 31.5.1903 Abfahrt von Hakodate)

In den schicksalshaften Tagen des Sommers 1914 zu Beginn des Ausbruches des Ersten Weltkrieges war dies die in die Jahre gekommene S.M.S. Kaiserin Elisabeth, die eigentlich mit den leistungsfähigen Schiffen des deutschen ostasiatischen Kreuzergeschwader auf Feindfahrt hätte gehen sollen. Auf Grund der geringen Geschwindigkeit des Schiffes blieb es im Hafen von Tsingtao und nahm an der Verteidigung gegen die japanischen Angreifer teil. Nach der Selbstversenkung kämpfte die Mannschaft schließlich an Land bis zur Kapitulation. Die Überlebenden des Schiffes kamen danach in Kriegsgefangenenlager in Japan (siehe Artikel: Die Heimat möcht´ ich wiedersehn).

Hauptmann Winternitz Konrad bei den japanischen Pionieren

Konrad Winternitz wurde am 7. Mai 1877 als Sohn eines Arztes in Linz geboren. Er absolvierte die technische Militärakademie mit gutem Erfolg und musterte 1897 als Leutnant zum Pionierbataillon 11 in Przemysl aus. 1901 wurde er zum Oberleutnant befördert und 1904 zum Geniestab nach Komárom versetzt. 1906 erfolgte seine Versetzung zur Geniedirektion Krakau, 1909 erfolgte die Beförderung zum Hauptmann. Winternitz wird als sehr sprachbegabt beschrieben. Er beherrschte Ungarisch, Polnisch, Italienisch, Französisch und Englisch sowie Japanisch auf hohem Niveau.

1908 erfolgte seine Abkommandierung zur japanischen Armee, wo er den Pionierdienst studieren sollte. Ende 1910 kehrte er wieder nach Österreich zurück und versah Dienst beim Infanterieregiment 15 als Kommandant der 8. Fahrkompanie. Er sollte sich allerdings nicht mehr lange im Dienststand der Armee befinden, denn bereits am 31. Dezember 1911 wurde er ab 1. Jänner 1912 auf zunächst zwei Jahre ohne Gebühren beurlaubt und durfte sich nach Tokio begeben, wo er als Dolmetscher an der Botschaft eingesetzt.

Dies erwähnt auch Oberstleutnant des Generalstabes Theodor von Lerch in seinen Erinnerungen: „Samstag, den 21. September, vormittags nahm ich Abschied am Shinbashi-Bahnhof in Tokio von Putz, Hauptmann Winternitz (jetzt Dolmetsch an der Botschaft) und von meinen Leuten.“ Danach verliert sich seine Spur. Wohin er nach der Eröffnung der Feindseligkeiten im Ersten Weltkrieg und der Schließung der österreichisch-ungarischen Botschaft in Tokio ging, bleibt im Dunklen. Es kann durchaus sein, dass er den Rest seines Lebens im Ost- oder Südostasiatischen Raum verbrachte. Im Kriegsarchiv finden sich eine Reihe von Berichten über die Pioniere der japanischen Streitkräfte, die auf äußerst positiven Widerhall bei den Verantwortlichen im Kriegsministerium stießen.

Resümee

Die japanischen Streitkräfte waren spätestens nach dem Sieg Japans über das zaristische Russland im Russisch-Japanischen Krieg 1904/05 eine begehrte Adresse für ausländische Offiziere, um zu vergleichen und Neuerungen auf dem technischen Sektor ganz legal und offen in Erfahrung zu bringen. Die japanischen Streitkräfte zogen aus den Erfahrungen des Krieges mit Russland die richtigen Schlüsse, reorganisierten ihre Streitkräfte und änderten die Ausbildungsinhalte. Mit all diesen Maßnahmen war es für Japan ein Leichtes, das deutsche Kolonialreich im Pazifik und Ostasien ohne große Verluste – Japan verzeichnete bei der Einnahme von Tsingtau nur knapp 500 Tote – zu erobern.

In Wien hingegen nahm man die Berichte aus Fernost wohlwollend zur Kenntnis, unterschätzte aber die Wirkung der neuen Waffensysteme. Das hatte zur Folge, dass bereits in den ersten Monaten des Ersten Weltkrieges ein Großteil der jungen Offiziere aufgrund der Wahl des falschen Angriffsverfahrens an der Front fielen. Hätte man die richtigen Schlüsse aus den Erfahrungen in Japan gezogen, wäre der Blutzoll ein weitaus geringerer gewesen.

Während es bis zum Beginn des Ersten Weltkrieges einen Austausch von Militärpersonal zwischen beiden Staaten gab, blieb der Austausch von Militärpersonal zwischen Japan und Österreich nach dem Ende des Ersten Weltkrieges eine Einbahnstraße. Japan entsandte in der Zwischenkriegszeit und nach dem Zweiten Weltkrieg sowohl einige Militärs und Militärdelegationen nach Österreich als auch einen Militärattaché.

Für das kleine Österreich ist Japan hingegen als außen- und sicherheitspolitischer Betrachtungsraum zweitrangig. Dies ist im Wesentlichen auf die Größe des Staates zurückzuführen und weil sich der außen- und sicherheitspolitische Fokus Österreichs primär auf Europa, den Nahen und Mittleren Osten, Nordafrika sowie die Sahelzone richtet. Handelspolitisch und touristisch kommt Japan für Österreich und seine Bevölkerung hingegen eine gewisse Bedeutung zu.

Link zum Artikel: „Benchmarking im Freundesland – Japanische Offiziere in Österreich“

Generalmajor i. R. Prof. Dr. Harald Pöcher