Sieben Laster der Logistik

Die sieben Laster, tief verwurzelt in der christlichen Theologie, bieten einen zeitlosen Rahmen, um menschliche Verhaltensweisen zu reflektieren, die seit Jahrhunderten als moralisch verwerflich gelten. Mit etwas Abstraktion können diese auch auf die Militärlogistik übertragen werden. Ausgehend von einer kurzen Erläuterung der sieben Laster Hochmut, Geiz, Begehren, Neid, Maßlosigkeit, Zorn und Trägheit werden diese im Lichte der Militärlogistik erörtert, um zu verstehen, wie sie sich in der militärlogistischen Unterstützung von Einsätzen manifestieren können.

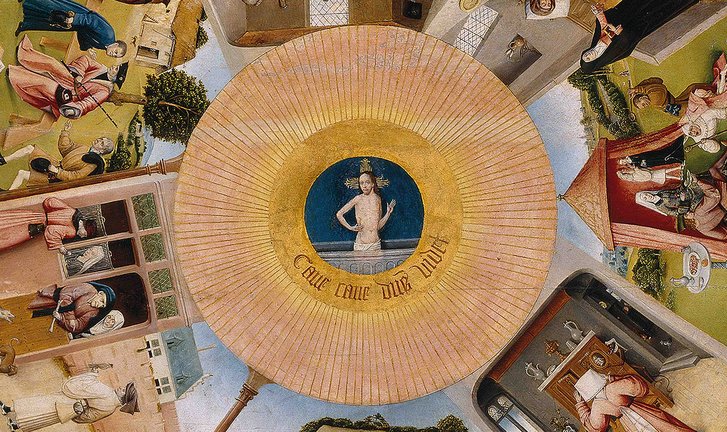

Der Begründer des ersten christlichen Lasterkataloges war der Mönch Euagrios Pontikos am Ende des 4. nachchristlichen Jahrhunderts. In der Einsamkeit der ägyptischen Wüste versuchte er, ausgehend von antiken Überlieferungen, mögliche Verfehlungen von Menschen in einem Lasterkatalog zusammenzufassen. Er benannte acht negative Eigenschaften, von denen die Mönche in seinem Umfeld heimgesucht werden konnten. Diese waren: Fresslust, Ausschweifung, Geldgier, Kummer, Zorn, Überdruss, Ruhmsucht sowie Hochmut.

Rund 200 Jahre später wurde der heute bekannte Lasterkatalog von Papst Gregor I. festgelegt. Er fasste Kummer und Überdruss zu Trägheit zusammen, ordnete die Ruhmsucht dem Hochmut zu und ergänzte den Katalog um den Neid. Am Ende enthielt dieser nur noch sieben Laster. Die Anfangsbuchstaben der lateinischen Bezeichnungen der sieben Todsünden bildeten das Akronym SALIGIA:

- Hochmut (Superbia),

- Geiz (Avaritia),

- Begehren (Luxuria),

- Neid (Invidia),

- Maßlosigkeit (Gula),

- Zorn (Ira) und

- Trägheit (Acedia)

Grob umrissen beschreiben diese sieben schlechten Charaktereigenschaften Einstellungen und Haltungen, die zu Fehlverhalten und somit zu Fehlentwicklungen führen können. Um die Bedeutung der sieben Laster für die militärlogistische Unterstützung zu erkennen, sind vorab einige grundlegende Aspekte zu betrachten. Das Wesen der Militärlogistik liegt in der Gestaltung, Führung und kontinuierlichen Optimierung eines militärlogistischen Netzwerkes durch ein militärisches Logistikmanagement. Dieses Netzwerk dient der streitkräfteinternen, -externen und -übergreifenden Leistungserstellung. Somit plant, führt, kontrolliert und steuert das militärische Logistikmanagement den effizienten und effektiven Einsatz logistischer Sach- und Dienstleistungen, ausgeführt von logistischen Kräften innerhalb der logistischen Netzwerke.

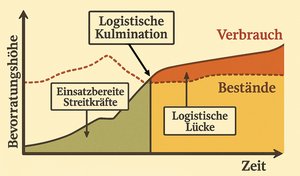

Die wesentliche Wirkung der Militärlogistik ist die Herstellung und Erhaltung der Überlebensfähigkeit, der Durchhaltefähigkeit und der Einsatzfähigkeit von Streitkräften. Anders ausgedrückt, ist der Zweck aller Maßnahmen der Militärlogistik die Vermeidung der logistischen Kulmination. Diese tritt ein, wenn weniger Ressourcen verfügbar sind, als benötigt werden. Dadurch sinkt das Wirkungsvermögen der Streitkraft. Durch die verfügbaren und bereitstellbaren Ressourcen wird auch die logistische Reichweite festgelegt, die für eine Operationsplanung und -führung maßgebend ist. Wie sich die sieben Todsünden auf die militärlogistische Unterstützung von Einsätzen auswirken können, soll die nachfolgende Transformation zeigen.

Hochmut

Hochmütige sehen sich selbst als herausragend, ignorieren Ratschläge und verweigern die Kooperation: Hochmut, oft als Stolz, Eitelkeit oder Überheblichkeit bezeichnet, ist eine übersteigerte Form des Selbstbewusstseins und Selbstwertes, die häufig mit einer Geringschätzung anderer einhergeht. Dieses Laster ist der Ausdruck einer Ich-Bezogenheit, denn Hochmütige begreifen sich nicht mehr als Teil eines großen Ganzen. Sie fühlen sich ihrem Umfeld überlegen. Ihnen fehlt die Demut, wobei sie sich ihrer Angewiesenheit auf andere und ihrer Grenzen nicht mehr bewusst sind. Oftmals wird darunter auch das Auftreten von Personen verstanden, die ihren Wert, ihren Rang oder ihre Fähigkeiten unrealistisch hoch einschätzen. Dadurch wirken sie gegenüber anderen oftmals arrogant oder überheblich.

„Ich weiß ganz genau, was zu tun ist, und brauche keine gut gemeinten Ratschläge“, befindet der hochmütige Logistikverantwortliche, der J4. Eitelkeit, Überheblichkeit und Beratungsresistenz sind bei der Planung, Durchführung, Kontrolle und Steuerung von militärischen Einsätzen auf allen Führungsebenen fehl am Platz. Sie führen zu inadäquaten Ergebnissen und gefährden die militärische Zielerreichung. Insbesondere bei der militärlogistischen Unterstützung ist die Einbeziehung von Partnern essenziell. Diese reichen von kooperierenden Streitkräften in einem multinationalen Umfeld bis hin zu zivilen Leistungserbringern. Zudem schließt diese Zusammenarbeit auch die gemeinsame Nutzung von Informationen ein.

Ein gemeinschaftlich erstelltes logistisches Lagebild erhöht die Sichtbarkeit der Kapazitäten und Fähigkeiten des anderen. Dadurch können frühzeitig Engpässe erkannt und entsprechende Gegenmaßnahmen eingeleitet werden. Weiters werden durch die gemeinsame Nutzung von Fähigkeiten, beispielsweise bei Transport- oder Lagerkosten, Einsparungen erzielt und der Fußabdruck im Einsatzraum verringert. In diesem Sinne sichert nur das Denken als Gemeinschaft sowie das Denken über Grenzen hinweg – durch den Verzicht auf persönliche Interessen – die Durchhaltefähigkeit von Streitkräften.

Geiz

Geizige wollen Besitz nicht teilen: Geizige unterstützen weder andere mit Geld oder materiellen Gütern, noch gönnen sie sich selbst etwas. Die Anhäufung von Besitz entspringt der Angst, nicht genug zu haben, und wird schließlich wichtiger als das tatsächliche Genießen des Lebens. Wenn geizige Menschen sich dennoch etwas gönnen oder etwas von ihrem Besitz abgeben, plagt sie sofort das schlechte Gewissen.

„Solange die Ausrüstung im Magazin ist, wird sie nicht beschädigt“, denkt der geizige Nachschubunteroffizier. Militärische Güter wie Betriebsmittel, Munition oder Ersatzteile werden entweder ortsfest in Magazinen bzw. Depots gelagert oder feldmäßig in Versorgungseinrichtungen bereitgestellt. Ihre Wirkung entfalten diese Ressourcen aber erst, wenn sie dem Bedarfsträger zur Nutzung übergeben werden. Das bedeutet, dass unbegründet auf Lager oder in Reserve gehaltene Güter die Einsatzfähigkeit verringern.

Begehren

Begehrende wollen immer mehr haben: Dieses Laster zeigt sich im übersteigerten Streben nach materiellem Besitz, unabhängig von dessen Nutzen. Einfach ausgedrückt, will die Person, die etwas begehrt, immer mehr haben, wobei sich dieser zwanghafte Drang in unterschiedlichen Erscheinungsformen zeigen kann. Auch, wenn das nicht für meinen Verband vorgesehen ist, will ich es haben“, sagt der begehrende Bataillonskommandant. Da Ressourcen wie Munition und Ersatzteile begrenzt sind, müssen Anforderungen mit Augenmaß gestellt und Zuweisungen sorgfältig geprüft werden. Verfügt ein Kampfverband über mehr Munition als nötig, fehlen diese Mittel an anderer Stelle und verursachen zudem Transport- und Lagerprobleme. Unnötige Begehrlichkeiten überlasten das militärlogistische Netzwerk und binden Kapazitäten durch überflüssige Anträge. Eine gute Planung und die effektive Umsetzung von logistischen Realisierungsaufgaben nimmt dem Begehren die subjektive Grundlage und schafft Vertrauen in die militärlogistische Organisation.

Neid

Neidvolle Menschen wollen das, was andere haben: Neid, oft als Eifersucht oder Missgunst bezeichnet, entsteht durch den ständigen Vergleich mit anderen. Dabei nimmt man vor allem das wahr, was man selbst nicht hat, und empfindet dies als persönliche Benachteiligung. Der Neid auf die vermeintlichen Vorteile anderer kann sich in Missgunst oder sogar Hass verwandeln.

„Ich will die neuen Fahrzeuge auch haben“, fordert der neidische Bataillonskommandant. Militärische Einheiten sollten grundsätzlich so ausgestattet sein, dass sie ihre Aufträge erfüllen können. Falsch verstandenes Konkurrenzdenken, im Sinne von neidvollen Blicken auf den Nachbarverband, schadet nicht nur der Auftragserfüllung, sondern fördert auch das Unverständnis innerhalb der Organisation, was oftmals zu schädigendem Verhalten führt.

Maßlosigkeit

Maßlose denken nicht an morgen: Die ursprüngliche Bedeutung, nämlich die Völlerei, bezeichnet den exzessiven Konsum von Nahrung und Getränken. Allerdings kann auch ein grundsätzlich ausschweifender Lebensstil bis hin zur Verschwendung mit Maßlosigkeit gleichgesetzt werden. Darunter versteht man wiederholte, unverhältnismäßige Ausgaben oder übersteigenden Konsum, die nicht mit der eigenen wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit in Einklang stehen. Da nachhaltiges Denken aktuell immer populärer wird, kommt diesem Laster eine besondere Bedeutung zu.

„Wenn ich meine zugewiesene Munition verbraucht habe, werde ich schon weitere bekommen“, argumentiert der maßlose Brigadekommandant. Einheiten oder Verbände müssen mit den zugewiesenen Ressourcen haushalten. Dies bedingt eine vorausschauende Planung und einen zielgerichteten sowie zweckorientierten Einsatz von Kräften und Mitteln.

Zorn

Zornige verhindern kreative Ideen: Zorn, auch als Jähzorn oder Rachsucht bekannt, kann sich sowohl gegen andere als auch gegen sich selbst richten. Oft äußert er sich impulsiv und löst dadurch auch beim Gegenüber negative Emotionen aus. Er führt zu Affekthandlungen, die schwer rückgängig zu machen sind und erheblichen Schaden anrichten können. In solchen Momenten verliert eine zornige Person die Kontrolle über sich selbst, und die Fähigkeit zur Selbstreflexion schwindet.

„Das ist Blödsinn, kommen Sie mir nicht mit so etwas!“, antwortet der zornige Leiter der Stabsarbeit dem S4. Kommandanten haben die Entscheidungshoheit, doch der Weg dorthin ist von Zusammenarbeit geprägt. Dieser Prozess umfasst eine intensive Auseinandersetzung mit der Problemstellung, um kreative und möglicherweise unorthodoxe Handlungsoptionen zu entwickeln. Führungskräfte – egal welcher Waffengattung –, die auf Vorschläge unangemessen oder gar zornig reagieren, werden ihre Mitarbeiter verlieren.

Ein solches Verhalten demotiviert nicht nur das Team, sondern schafft auch eine Atmosphäre, die eine konstruktive Zusammenarbeit erschwert. Dadurch besteht die Gefahr, dass nur noch ausgewählte und geschönte Informationen zum Kommandanten gelangen, die das Lagebild verzerren. Führungskräfte müssen daher über eine entsprechende Erfahrung und persönliche Reife verfügen, um emotionale Reaktionen zu vermeiden. Denn gerade in komplexen Situationen ist es entscheidend, viele Ideen zu hören und zuzulassen, um ein umfassendes Verständnis zu gewinnen.

Trägheit

Trägheit schadet der Zielerreichung: Trägheit umfasst nicht nur die mentale und körperliche Faulheit, sondern auch die sogenannte „Trägheit des Herzens“. Sie macht Betroffene unfähig, sich selbst und ihr eigenes Leben zu ertragen, wodurch sie mit allem unzufrieden sind. Dies führt zu Gleichgültigkeit und verringert die Empathie gegenüber den Bedürfnissen anderer.

„Ich warte einmal ab, bis der S3 mich in die Planung einbindet“, beschließt der träge S4. Fehlende Planung, mangelhafte Durchführung, zwecklose Kontrolle und ineffiziente Steuerung gefährden den Erfolg eines jeden Einsatzes. Die Initiative in allen funktionalen Bereichen sichert in diesem Sinne auch die Führungsüberlegenheit. Daher ist seitens der logistischen Führung, unabhängig auf welcher Führungsebene, eine proaktive Herangehensweise im Führungsverfahren unabdingbar. Diese muss jedoch auch angenommen werden.

Seitens des Leiters der Stabsarbeit oder des Chefs des Stabes sind Regelungen zu erlassen, die sicherstellen, dass die logistische Expertise von Beginn an eingebunden wird. Die Durchführung von logistischen Maßnahmen muss in weiterer Folge permanent kontrolliert werden. Denn nur dann können Steuerungsmaßnahmen getroffen werden, um die logistischen Möglichkeiten an die Bedingungen anzupassen. Alle diese Tätigkeiten benötigen geistige Flexibilität und setzen die entsprechende Bildung des logistischen Fachpersonals voraus.

Fazit

Der Psychologe Heiko Ernst schrieb 2006 in seinem Buch „Wie uns der Teufel reitet. Von der Aktualität der 7 Todsünden“, dass die Laster „eine erhellende, manchmal ernüchternde und verstörende Möglichkeit der Selbstdiagnostik und der Selbsterkenntnis darstellen“. Die Fähigkeit zur Selbstreflexion ist nicht nur für das logistische Fachpersonal und für die Kommandanten auf allen Führungsebenen notwendig, sondern lässt sich auch sinngemäß auf andere (militärische) Bereiche übertragen.

Logistische Führungskräfte, etwa der S4 eines Bataillons oder einer Brigade, sowie das Fachpersonal der Militärlogistik, beispielsweise die Mitarbeiter der Einsatzunterstützungszentrale, müssen wissen, wie sie die dargestellten Laster bei der Planung, Durchführung, Kontrolle und Steuerung der Militärlogistik vermeiden können. Dazu müssen sie sich immerfort folgende Schlüsselfrage stellen: „Welche Maßnahmen sind zu setzen bzw. welche Laster sind zu unterlassen, um die Kampfkraft der eingesetzten Kräfte nicht zu gefährden?“ Aber auch die Kommandanten der zu unterstützenden Verbände sollten berücksichtigen, wie sich beispielsweise Neid oder Begehren auf die logistische Unterstützung der gesamten Streitkraft und auf das eigene Organisationselement auswirken können.

Diese Betrachtung der sieben Laster aus der Perspektive der Militärlogistik verdeutlicht ihre anhaltende Relevanz für die militärische Unterstützung. Sie regt dazu an, das eigene Verhalten kritisch zu hinterfragen und bewusster zu handeln. Es lohnt sich, die hier angeführten Überlegungen weiterzudenken, denn die bewusste Auseinandersetzung mit diesen Faktoren kann entscheidend zum Erfolg militärischer Operationen beitragen.

Oberst dG Prof.(FH) Mag. Andreas Alexa;

Referatsleiter, Forscher und Hauptlehroffizier am Institut für Höhere Militärische Führung

an der Fachhochschule für angewandte Militärwissenschaften der Landesverteidigungsakademie.

Dieser Artikel erschien im TRUPPENDIENST 2/2025 (403).