Der taktische Planungsprozess der NATO

Die NATO hat im Jahr 2024 das Verfahren für die Planung auf der taktischen Führungsebene unter dem Begriff des „Tactical Planning for Land Forces“ (TPLF) für ihre Mitgliedsstaaten festgelegt und standardisiert. Österreichs Nachbarn (außer der Schweiz) bzw. die Mehrzahl der europäischen Staaten verwenden den TPLF auf der taktischen Führungsebene. Die internationale Zusammenarbeit bei Übungen und Einsätzen auf dieser Führungsebene bedeutet mit hoher Wahrscheinlichkeit die Anwendung des TPLF für Kräfte des Bundesheeres.

Die NATO-Publikation „Allied Procedural Publication 28“ (APP-28) in der Edition B, Version 1 aus dem Jahr 2024 bietet einen gemeinsamen Rahmen für die taktische Planung von Einsätzen der NATO. Ihr Mehrwert liegt im gemeinsamen Verständnis über den taktischen Planungsprozess sowie in der daraus resultierenden Interoperabilität – vom Erfassen des Lagebildes bis zum Einsatzbefehl.

Einleitung

In Zeiten zunehmender globaler Krisen und militärischer Herausforderungen ist die Fähigkeit einer durchdachten, interoperablen Einsatzführung vor allem auf der taktischen Führungsebene ein entscheidender Faktor für den Erfolg im Gefecht. Die APP-28 wurde genau zu diesem Zweck entwickelt. Sie ist ein standardisiertes Verfahren für die Planung und Führung taktischer Einsätze von Landstreitkräften. Die Einführung dieser NATO-Publikation ist das Resultat einer Notwendigkeit – gewachsen aus der Erfahrung zahlreicher multinationaler Einsätze seit dem Ende des Kalten Krieges – und wird zunehmend von den NATO-Mitgliedsstaaten implementiert.

Mit dem TPLF der APP-28 wird ein einheitlicher Planungsprozess auf der mittleren und oberen taktischen Führungsebene etabliert. Dieser wird in den Landstreitkräften von der Ebene der Brigade bis zum Korps angewandt. Im Zentrum steht nicht die „Doktrinharmonisierung“ im engeren Sinne, sondern das Entwickeln eines gemeinsamen Denk- und Handlungsrahmens. Gerade auf der taktischen Führungsebene, wo Befehle des vorgesetzten Kommandos umgesetzt werden, können Unterschiede in prozessualen Verfahren durch nationale Vorgaben und Eigenheiten schnell zu Verzögerungen, Reibungsverlusten oder gar zur „Mission failure“ führen. Die APP-28 mit dem TPLF begegnet diesen Herausforderungen mit einem klar definierten, systematischen und schrittweisen Prozess, der eine strukturierte Beurteilung der Lage, die Entwicklung eigener Handlungsvarianten sowie die daraus resultierende Ableitung eines Einsatzplanes umfasst.

Die Mitgliedsstaaten der NATO haben der Standardisierung erst spät Bedeutung zuerkannt. Zuvor war der Prozess nur oberflächlich und allgemein in der „ATP-3.2.2 Command and Control of Allied Land Forces (2016) –

Chapter 4, S. 4-1ff“ ausgeführt. Die APP-28 wurde daher als Standardization Agreement (STANAG) 2631 im Jahr 2024 ratifiziert. Das bedeutet, dass sich die unterzeichnenden Staaten zur Integration des Prozesses in ihren nationalen Ausbildungssystemen und Planungsverfahren verpflichteten. Als Beispiel ist die Deutsche Bundeswehr anzuführen, die diesen Prozess bereits auf Ebene der Brigade und Division verwendet.

Die Vorteile liegen auf der Hand: einheitliche Terminologie, klar definierte Prozessschritte, transparente Entscheidungsvorbereitung sowie die Förderung eines gemeinsamen Führungsverständnisses für die Verbände der Landstreitkräfte von NATO-Staaten. Ziel dieses Artikels ist es, einen Überblick über den taktischen Planungsprozess zu geben. Dabei werden auszugsweise die drei Hauptphasen, inklusive ihrer Schritte und Subschritte, gemäß TPLF in deutscher Sprache dargestellt. Für die Übersetzung werden zur Förderung des Verständnisses militärische Begriffe des Bundesheeres (gemäß DVBH Taktisches Führungsverfahren aus dem Jahr 2012) verwendet und diese möglichst zweckmäßig angewendet.

Kontakt/Unterlagen

Weitere Unterlagen und Übungsbeispiele zur Taktikfort- und -weiterbildung finden Sie auf der Intranet-Website des BMLV unter LVAk – IHMF Lehre und Forschung – Referat Taktik.

Landesverteidigungsakademie

Institut für Höhere Militärische

Führung/Referat Taktik

Stift-Kaserne General Spannocchi

Stiftgasse 2a, 1070 Wien

Drei Phasen

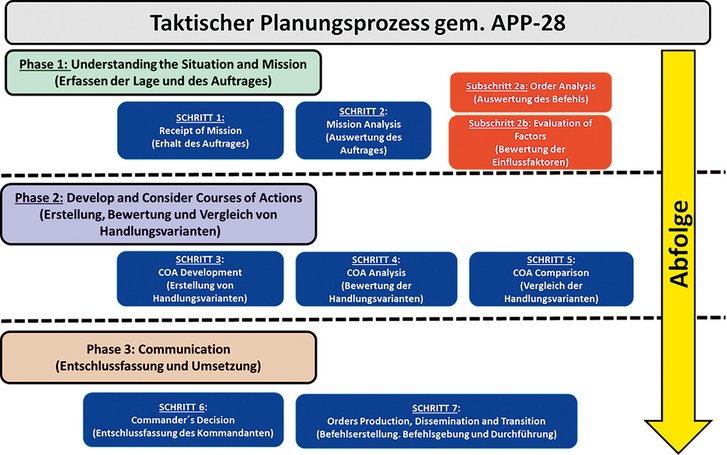

Der „Tactical Planning for Land

Forces“-Prozess besteht aus den nachfolgenden drei Phasen, die wiederum in mehreren Schritten und Subschritten unterteilt sind:

Phase 1: Understanding the Situation and Mission (Erfassen der Lage und des Auftrages):

- Schritt 1 – Receipt of the Mission (Erhalt des Auftrages),

- Schritt 2 – Mission Analysis (Auswertung des Auftrages),

- Subschritt 2a – Order Analysis (Auswertung des Befehles),

- Subschritt 2b – Evaluation of Factors (Beurteilung der Einflussfaktoren).

Phase 2: Develop and Consider Courses of Actions (COAs) (Erstellung, Bewertung und Vergleich von Handlungsvarianten):

- Schritt 3 – COA Development (Erstellung von Handlungsvarianten),

- Schritt 4 – COA Analysis (Bewertung der Handlungsvarianten),

- Schritt 5 – COA Comparison (Vergleich der Handlungsvarianten).

Phase 3: Communication (Entschlussfassung und Umsetzung):

- Schritt 6 – Commander’s Decision (Entschlussfassung des Kommandanten),

- Schritt 7 – Orders Production, Dissemination and Transition (Befehlserstellung, Befehlsgebung und Übergang in die Durchführung).

Phase 1: Understanding the Situation and Mission (Erfassen der Lage und des Auftrages)

Die erste Phase des taktischen Planungsprozesses ist die Grundlage für alle nachfolgenden Schritte. Ziel ist es, ein umfassendes Verständnis der Lage, der Rahmenbedingungen und des eigenen Auftrages zu gewinnen. Folgender Merksatz bringt den Zweck dieser Phase auf den Punkt: „Nur wer die Problemstellung versteht, kann machbare Lösungen entwickeln.“ Diese Phase unterteilt sich in zwei Schritte.

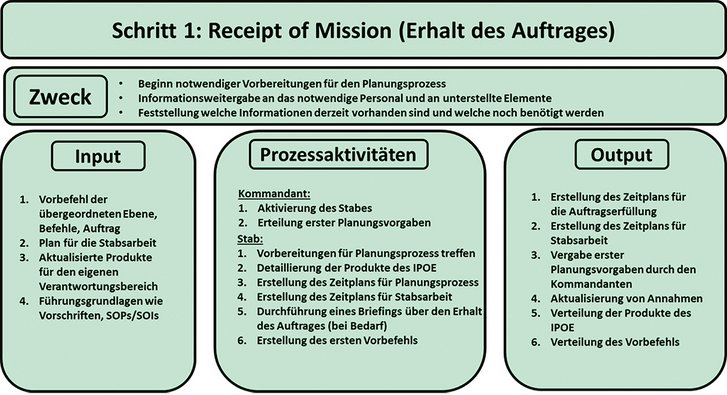

Schritt 1: Receipt of the Mission (Erhalt des Auftrages)

Der taktische Planungsprozess beginnt mit dem Erhalt des Auftrages durch das übergeordnete Kommando in Form eines Befehles. Dieser Schritt ist mehr als die bloße Kenntnisnahme eines Befehles oder Auftrages: er definiert den Übergang in den aktiven Führungs- und Planungsprozess auf der taktischen Führungsebene. Ziel ist es, den Stab frühzeitig zu aktivieren, erste Vorbereitungen zu treffen und die Planungen zu beginnen.

Ein zentraler Bestandteil dieses Schrittes ist die Initialisierung der „Intelligence Preparation of the Operating Environment“ (IPOE; Beurteilung der Einflussfaktoren im Einsatzraum). Mit diesem Zeitpunkt beginnt die Lagebeurteilung – insbesondere im Hinblick auf Gelände, Konfliktpartei, andere Akteure, Wetter, zivile Lage und sonstige Faktoren. Darüber hinaus werden bestehende Planungsannahmen (Estimates) des Stabes ständig aktualisiert, um die Planungen auf valide Grundlagen zu stellen. Der Kommandant legt in diesem Zusammenhang eine vorläufige Zeitplanung für die Planung und Durchführung des Prozesses fest, die dem Stab eine Orientierung hinsichtlich der verfügbaren Planungszeit gibt.

Zum Abschluss dieses Schrittes wird ein erster Vorbefehl (Warning Order – WNGO) an die unterstellten Führungsebenen verteilt. Dieser dient der unmittelbaren Vorbereitung auf den Auftrag, enthält erste relevante Informationen und gewährleistet, dass auch die nachgeordneten Führungsebenen zeitgerecht reagieren.

Schritt 2: Mission Analysis (Auswertung des Auftrages)

Nach dem Einstieg in den Planungsprozess folgt mit dem Auswerten des Auftrages die inhaltliche Auseinandersetzung mit dem übergeordneten Befehl und den Rahmenbedingungen im Verantwortungsbereich. Ziel dieses Schrittes ist es, aus dem erhaltenen Auftrag sowie den taktischen Vorgaben und Rahmenbedingungen ein tiefgreifendes Verständnis der Lage zu entwickeln, die zentrale militärische Problemstellung zu identifizieren und Aufgaben abzuleiten. Dieser Schritt gliedert sich gemäß TPLF in zwei aufeinander aufbauende Subschritte:

- Subschritt 2a: „Order Analysis“ (Auswertung des Befehles) und

- Subschritt 2b: „Factor Analysis“ (Beurteilung der Einflussfaktoren).

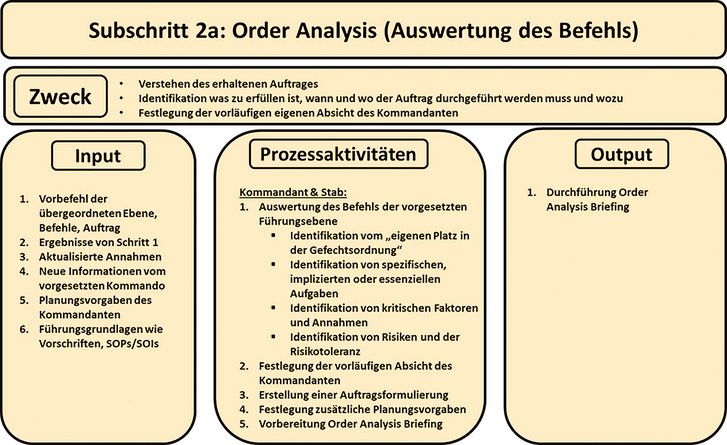

Subschritt 2a: Order Analysis (Auswertung des Befehls)

Im ersten Subschritt steht das Erfassen und Auswerten des erhaltenen Befehles im Mittelpunkt. Dabei werden nicht nur die expliziten Aufträge, sondern auch die impliziten Anforderungen und die Absicht der übergeordneten Führungsebenen (1-up Commander’s Order/Intent) analysiert. Die eigene Rolle im Gefecht („der eigene Platz in der Gefechtsordnung“) der übergeordneten Absicht muss am Ende des Subschrittes klar sein.

Wesentliche Inhalte im Subschritt „Auswertung des Befehles“ sind (auszugsweise):

- Erfassen des Befehles des übergeordneten Kommandanten: Der Befehl, einschließlich seiner Beilagen und Anhänge, wird erfasst und ausgewertet. Im Fokus stehen die übergeordnete Absicht, Rahmenbedingungen für den Einsatz sowie die eigene Rolle im Verbund – „Welche(n) Effekt(e) muss der eigene Verband erfüllen, um die Absicht des vorgesetzten Kommandos zu ermöglichen?“

- Identifikation von expliziten (Specified) und impliziten (Implied) Aufgaben: Der Stab identifiziert alle Aufgaben, die entweder ausdrücklich genannt werden oder sich aus dem Auftrag und der Lage implizit ableiten lassen sowie zusätzlich erfüllt werden müssen. Identifikation der wesentlichen Aufgaben (Essential Tasks): Erarbeiten jener Aufgaben, die für den Auftragserfolg zwingend zu erfüllen sind.

- Festlegung von Einschränkungen, Auflagen und Vorbehalten (Constraints, Restraints & Caveats): Der Planungsrahmen wird durch Vorgaben (z.?B. Rules of Engagement/ROE, nationale Vorbehalte, politische Auflagen) definiert.

- Bewertung von Risiken und Risikovorgaben des Kommandanten (Risk Analysis): Erste Risiken werden identifiziert, zugleich wird die „Risikotoleranz“ des Kommandanten erhoben – etwa: „Welche Risiken sind unter welchen Bedingungen im Rahmen der Einsatzführung akzeptabel?“

- Festlegung von Go-/No-Go- bzw. Abbruchkriterien (Go-/No Go- and Abort Criteria): Es werden Bedingungen definiert, unter denen eine Einsatzführung nicht begonnen werden darf oder vorzeitig abgebrochen werden muss.

- Identifikation relevanter Informationen für den Kommandanten (Commander’s Critical Information Requirements; CCIRs).

- Formulierung der ersten vorläufigen Absicht des Kommandanten (Initial Cdr`s Intent): Der Kommandant formuliert eine vorläufige eigene Absicht, einschließlich gewünschtem Endzustand, Schwergewicht, Ziel der Einsatzführung und tolerierbarem Risiko. Diese Absicht ist richtungsweisend für den Planungsprozess des Stabes.

- Entwicklung einer klaren Auftragsformulierung (Mission Statement): Diese beschreibt in komprimierter Form wer, was, wann, wo und warum durchführt. Das Mission Statement dient als „Leitfaden“ für den weiteren Planungsprozess.

- Aktualisierung der Planungsvorgaben des Kommandanten (Commander’s Planning Guidance): Der Kommandant konkretisiert oder ergänzt seine Vorgaben auf Basis der bisherigen Stabsarbeit und Erkenntnisse.

- Verteilung eines Vorbefehles (Warning Order) zur frühzeitigen Information unterstellter Kräfte.

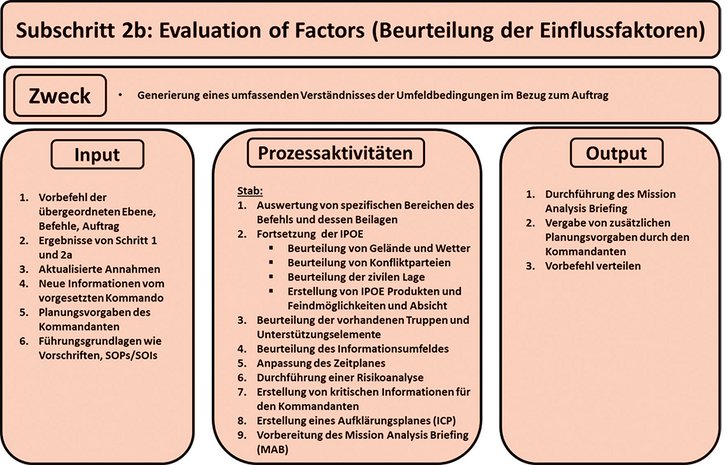

Subschritt 2b: Evaluation of Factors (Beurteilung der Einflussfaktoren)

Parallel zur Auswertung des Befehles werden im Stab jene Faktoren beurteilt, die die Einsatzführung beeinflussen, beispielsweise anhand der PMESII – Faktoren: (Political, Military, Economy, Social, Infrastructure, Information). Dazu gehören eigene Kräfte, Konfliktparteien, zivile Akteure, Geo- und sonstige Faktoren. Während der Subschritt 2a primär durch den Kommandanten mit Unterstützung ausgewählter Stabsoffiziere durchgeführt wird, liegt die Verantwortung für Subschritt 2b beim Stab. Das Ziel besteht darin, die vorliegende Lage unter allen relevanten Faktoren im Hinblick auf den zu erfüllenden Auftrag zu bewerten. Dieser Subschritt wird parallel zu Subschritt 2a bearbeitet.

Subschritt 2b beinhaltet folgende Inhalte (auszugsweise):

- Auswertung spezifischer Teile des Befehles und seiner Anhänge (Analyse Specific Parts of the Orders and Annexes): Der Stab analysiert jene Bereiche, welche für den eigenen Verantwortungsbereich/Interessensbereich von Bedeutung sind – etwa logistische Anhänge, Beilagen für Aufklärung oder ROE.

- Fortführung der Beurteilung der Einflussfaktoren im Einsatzraum (Intelligence Preparation of the Operational Environment; IPOE): Die IPOE ist ein strukturierter, analytischer Prozess, der die Wechselwirkung zwischen Gegner, Gelände, Wetter und zivilen Rahmenbedingungen im Verantwortungsbereich/Interessensbereich bzw. Möglichkeiten und Absichten der Konfliktparteien feststellt und beurteilt. Dabei sollen mögliche Auswirkungen, Folgerungen oder Notwendigkeiten für die eigene Einsatzführung erfasst werden.

- Beurteilung verfügbarer Truppen und Unterstützungsleistungen (Review Troops and Support available): Der Stab bewertet eigene Kräfte und Mittel hinsichtlich Stärke, Verfügbarkeit, Dislozierung, logistischer Durchhaltefähigkeit, verfügbarer Führungsunterstützung und Kampfwert.

- Beurteilung des Informationsraumes (Information Environment): Betrachtung der digitalen, elektronischen, medialen und psychologischen Einflussfaktoren, die sich auf das Lagebild, den Führungsprozess oder das Verhalten des Gegners und der Zivilbevölkerung auswirken können.

- Überprüfung und Aktualisierung der Planungszeitleiste (Review and update Mission Timeline and Staff Planning Timeline): Der Stab konkretisiert den Faktor Zeit auf Basis aktualisierter Erkenntnisse. Dies umfasst auch die „Rückwärtsplanung“ zur Identifikation notwendiger Ankerpunkte.

- Identifikation möglicher Risiken und Beginn der Risikobewertung (Establish Risk Context and begin Risk Assessment): Risiken, welche die eigene Einsatzführung beeinträchtigen könnten, werden im Zusammenhang mit dem Auftrag identifiziert und bewertet. Dies schließt die Eintrittswahrscheinlichkeit, das Schadenspotenzial und mögliche Risikominimierungsmaßnahmen ein.

- Erarbeitung der relevanten Informationen für den Kommandanten (Commander’s Critical Information Requirements): Entscheidungskritische Informationsbedarfe werden definiert und in Priority Intelligence Requirements (PIR) und Friendly Force Information Requirements (FFIR) gegliedert.

- Entwicklung eines ersten Aufklärungsplanes (Intelligence Collection Plans; ICP): Basierend auf dem identifizierten Informationsbedarf wird ein erster Aufklärungsplan erstellt. Dieser ordnet Prioritäten, Mittel und Zeitpunkt der Aufklärung systematisch zu.

- Durchführung eines ersten Rückmeldegespräches mit dem Kommandanten (Initial Commander’s Back Brief): Der Stab stellt dem Kommandanten die wichtigsten Zwischenergebnisse dar, insbesondere zur Lage, zu Risiken und zum Stand der Planungen.

Phase 2 Develop and Consider Courses of Actions (COAs); (Erstellung, Bewertung und Vergleich von Handlungsvarianten)

Nach Abschluss des Erfassens der Lage und des Auftrages beginnt mit der Entwicklung von Handlungsvarianten jene Phase, wo der Stab aktiv eigene Lösungen zur Erfüllung der aufgestellten taktischen Problemstellung generiert. Die zentrale Fragestellung lautet nun: „Wie kann der Auftrag – unter Berücksichtigung des Auftrages, der Absicht des vorgesetzten Kommandos, der verfügbaren Kräfte und Mittel – erfüllt werden?“ Ziel dieser Phase ist die Entwicklung von mindestens zwei sich klar unterscheidenden Handlungsvarianten, die den Vorgaben des Kommandanten entsprechen und auf realistischen Annahmen über das gegnerische Verhalten basieren.

Als Grundlage für die Erstellung der eigenen Handlungsvarianten dienen die zuvor beurteilten MDACOA und MLACOA, welche in der Phase 1 beurteilt wurden.

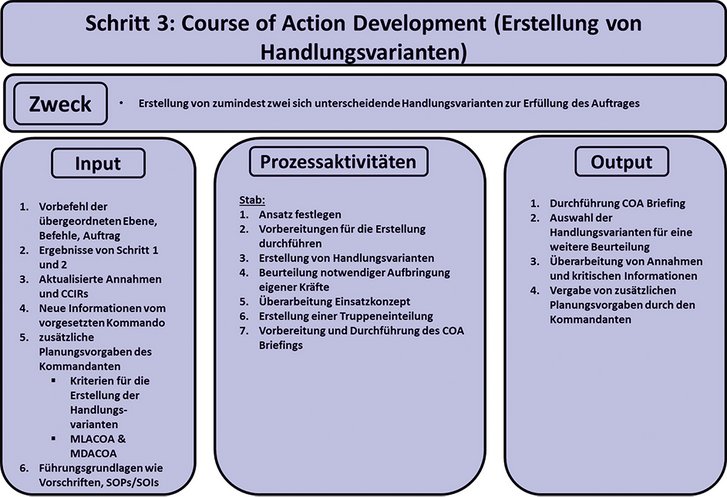

Schritt 3 – COA Development (Erstellung von Handlungsvarianten)

Bereits in der Phase 1/Schritt 2 hat der Stab die wahrscheinlichsten (Most Likely Adversary Courses of Actions – MLACOA) und die gefährlichsten gegnerischen Möglichkeiten (Most Dangerous Adversary Courses of Actions – MDACOA) erarbeitet. Diese sind zwingende Voraussetzungen für die Entwicklung eigener Handlungsvarianten.Die eigenen Handlungsvarianten sind mögliche „Lösungen“ für die taktische Problemstellung. Dabei wird jede Handlungsvariante als eigenständiger Ansatz entwickelt, der geeignet ist, den erhaltenen Auftrag zu erfüllen.

Wesentliche Schritte in dieser Phase sind (auszugsweise):

- Abgleich der Handlungsvarianten mit der Absicht des vorgesetzten Kommandos und den Vorgaben für die Planung: Jede Handlungsvariante muss den ursprünglich definierten Endzustand erfüllen.

- Synchronisation der funktionalen Teilbereiche (Joint Functions): Das Zusammenwirken der funktionalen Teilbereiche in den Handlungsvarianten wird hergestellt.

- Berücksichtigung der gegnerischen Reaktionen: Bereits bei der Erstellung prüft der Stab, wie die jeweilige Handlungsvariante durch das gegnerische Verhalten beeinflusst werden könnte.

- Synchronisation von Zeit, Raum und Kräften: Jede Handlungsvariante muss in der verfügbaren Zeit durchführbar, mit den verfügbaren Kräften umsetzbar und auf das gegebene Gelände angepasst sein.

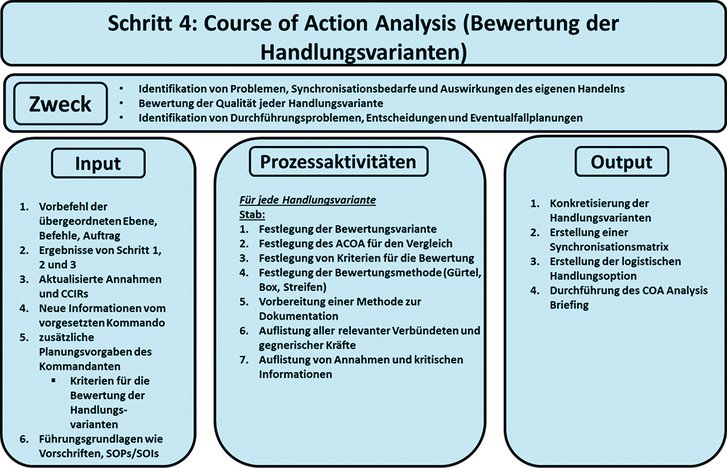

Schritt 4 – COA Analysis (Bewertung der Handlungsvarianten)

Nachdem in Schritt 3 mehrere Handlungsvarianten entwickelt wurden, folgt mit der Bewertung der Handlungsvarianten ein wichtiger Prozessschritt im Planungsverfahren. Ziel ist es, nicht nur die Qualität der vorgeschlagenen Varianten zu bewerten, sondern diese weiterzuentwickeln, zu verfeinern und auf Plausibilität sowie Umsetzbarkeit zu prüfen.

Die Bewertung der Handlungsvarianten ist kein formales Prüfverfahren, sondern ein dynamisches, geistig-kreatives Verfahren zur Überprüfung der Einsatzführung. Dabei arbeiten der Kommandant und der Stab die geplanten Handlungen jeder Handlungsvariante durch und analysieren, wie sich diese unter Berücksichtigung gegnerischer Reaktionen, des Geländes und anderer Faktoren tatsächlich entwickeln könnten.

Laut TPLF verfolgt die Beurteilung der Handlungsvarianten mehrere Ziele (auszugsweise):

- Verbesserung der Handlungsvarianten (Refine the COAs): Jede Handlungsvariante wird weiterentwickelt und konkretisiert, wobei erkannte Schwächen oder Unklarheiten beseitigt werden.

- Identifikation von Koordinationsproblemen: Dadurch sollen potenzielle Einschränkungen für die Einsatzführung identifiziert werden –sei es bei der zeitlichen Synchronisierung, bei der Einsatzführung oder im Zusammenwirken von Kampf- und Kampfunterstützungskräften.

- Erkennen von Auswirkungen: Jede Handlung erzeugt Reaktionen – durch den Gegner, durch das Umfeld oder durch eigene Kräfte. Die Beurteilung hilft, Auswirkungen frühzeitig zu erfassen.

- Erkennen von Entscheidungspunkten (Decision Points): Die Beurteilung stellt kritische Zeitpunkte und Lageentwicklungen in der Einsatzführung dar, an denen ein aktives Eingreifen des Kommandanten erforderlich sein könnte.

- Identifikation von Eventualfällen (Contingencies): Durch das Durcharbeiten der Handlungsvarianten werden Bedingungen sichtbar, bei deren Eintritt vorbereitete Alternativen (Branch Plans or Sequels) notwendig werden könnten.

In Summe liefert die Bewertung der Handlungsvarianten nicht nur eine Bewertung der geplanten Einsatzführung, sondern trägt wesentlich zur Qualität des finalen Einsatzplanes bei.

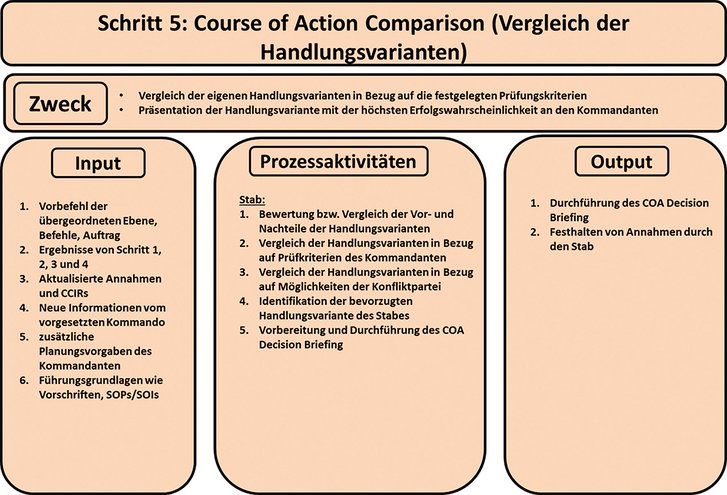

Schritt 5 – COA Comparison (Vergleich der Handlungsvarianten)

Nach Abschluss der Bewertung sämtlicher Handlungsvarianten beginnt in Schritt 5 der Vergleich der Handlungsvarianten. Da diese bereits im Vorfeld auf ihre Durchführbarkeit und Plausibilität geprüft wurden, gilt jede von ihnen als grundsätzlich machbar. Das Ziel des Vergleiches ist es daher nicht, Varianten auszusortieren, sondern eine Priorisierung vorzunehmen und dem Kommandanten eine begründete Empfehlung für die Entscheidungsfindung zu geben.

Dieser Schritt dient der Beantwortung einer zentralen Führungsfrage: „Welche Variante bietet – unter Berücksichtigung aller bekannten Faktoren – die höchste Aussicht auf taktischen Erfolg im Sinne der Absicht des vorgesetzten Kommandos?“ Der Vergleich der Handlungsvarianten ist der letzte analytische Schritt vor der Entscheidung des Kommandanten. Er stellt sicher, dass die vorgeschlagenen Varianten auf nachvollziehbare Weise gegeneinander abgewogen wurden – unter Einbeziehung der Kampfkraft, des Kampfwertes und möglicher Risiken. Das Ziel ist ein objektiver, nachvollziehbarer Vergleich – allerdings ohne das Verfahren auf eine bloße Punktetabelle zu reduzieren. Die Tactical Planning for Land Forces betont: Der Vergleich der Handlungsvarianten ist und bleibt ein menschlicher Führungsakt.

Phase 3: Communication (Entschlussfassung und Umsetzung)

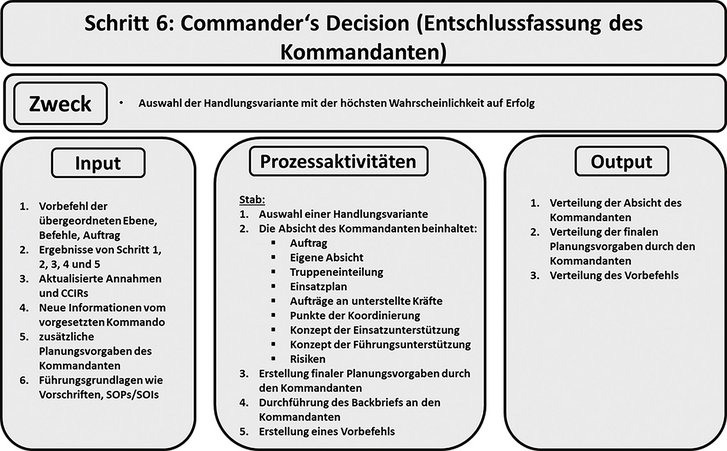

Am Ende des TPLF steht die Führungsentscheidung des Kommandanten. In dieser Phase bestimmt der Kommandant eine der vorgeschlagenen Handlungsvarianten und legt damit die Grundlage für die anschließende Planung der Durchführung und Befehlsgebung. Davor wird jede Handlungsvariante durch den Stab auf die taktische Durchführbarkeit überprüft.

Schritt 6 – Commander’s Decision (Entschlussfassung des Kommandanten)

Dieser Schritt beginnt mit dem COA Decision Briefing, bei dem der Stab die Ergebnisse darlegt. Basierend auf dieser Präsentation wählt der Kommandant eine der vorgeschlagenen Handlungsvarianten aus. Diese wird zur Grundlage für die Planung der Durchführung und den Einsatzbefehl. Der Kommandant übernimmt durch die bewusste Auswahl einer Handlungsvariante die Führungsverantwortung und schafft durch eine klare Kommunikation die Voraussetzung für eine zielgerichtete Vorbereitung der Truppe.

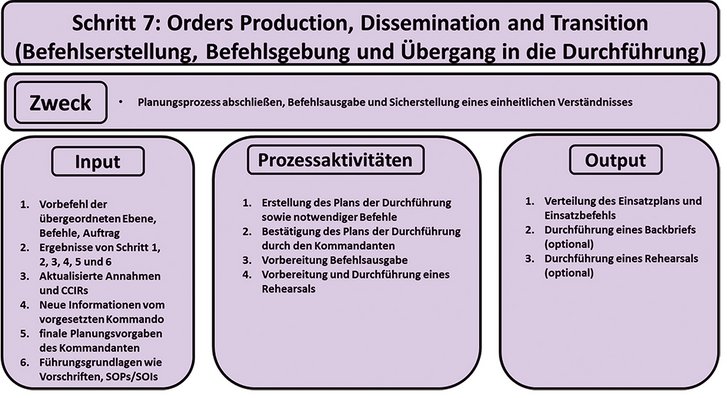

Schritt 7 – Orders Production, Dissemination and Transition (Befehlserstellung, Befehlsgebung und Übergang in die Durchführung)

Mit der Auswahl einer Handlungsvariante durch den Kommandanten geht der Planungsprozess in die Umsetzungsphase über. Ziel des siebten und letzten Schrittes gemäß TPFL ist es, die ausgewählte Variante im Detail auszuplanen und in einen Einsatzbefehl überzuführen, der an die Nachgeordneten kommuniziert werden kann.

Ein besonderer Aspekt in Schritt 7 ist der Übergang vom Planungs- in den Führungsprozess (Current Operations) – insbesondere bei laufenden Einsätzen. Dabei übernimmt entweder das Lagezentrum oder ein speziell eingerichteter Gefechtsstand die Steuerung des Einsatzes. Der Stab bereitet diesen Wechsel durch eine frühzeitige Koordination, Informationsweitergabe und eine klare Aufgabenteilung vor.

Fazit

Der TPLF-Prozess der NATO-Publikation APP-28 stellt den kleinsten gemeinsamen Nenner für 28 NATO-Mitgliedsstaaten mit teils sehr unterschiedlichen Planungs- und Führungsverfahren dar. Bezüglich Aufbau und Methodik ist der TPLF stark vom US-amerikanischen Military Decision-Making Process (MDMP) beeinflusst, den er in Teilbereichen adaptiert. Er verbindet eine amerikanisch geprägte Idee der Planung und Führung mit dem Anspruch multinationaler Interoperabilität.

Im Vergleich zum taktischen Führungsverfahren des Bundesheeres und dessen Zielsetzung – nämlich vom taktischen Problem zu begründeten Führungsentscheidungen zu gelangen –

ähnelt der TPLF stark dem nationalen Verfahren. Der wesentliche Unterschied liegt in der klaren Struktur des TPLF sowie in der parallelen Bearbeitung der Initial Planning Order (IPOE). Der TPLF zwingt damit zu einem synchronisierten bzw. kollaborativen Arbeiten im Stab und erlaubt eine schnellere Übergabe in die Umsetzung – insbesondere unter Zeitdruck und im multinationalen Umfeld. Somit bietet der TPLF einen strukturierten, nachvollziehbaren und flexibel anpassbaren Rahmen, um militärische Einsätze stringent vorzubereiten. Er schafft Verständnis, Orientierung und Entscheidungsqualität – selbst unter Zeitdruck. Durch seine klare Gliederung in sieben aufeinander aufbauende Schritte ermöglicht er die Entwicklung machbarer Lösungen.

MjrdG Christopher Stuk, BA MA; Hauptlehroffizier & Forscher Referat Taktik/IHMF/LVAk

MjrdG Alexander Baumann, BA MA; Hauptlehroffizier & Forscher Referat Taktik/IHMF/LVAk

Dieser Artikel erschien im TRUPPENDIENST 2/2025 (403).