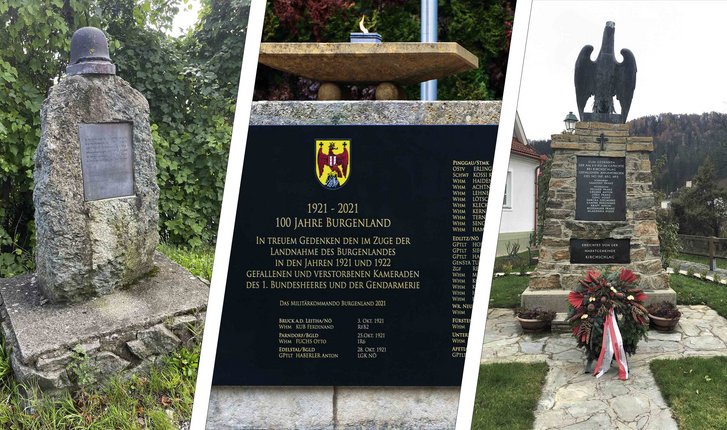

Burgenland 1921: Todesopfer der Landnahme

Während der Landnahme des Burgenlandes verloren zwischen dem 28. August 1921 und dem 25. März 1922 auf österreichischer Seite 35 Soldaten des Österreichischen Bundesheeres, 13 Gendarmen und 17 Zivilpersonen das Leben. Dieser Beitrag erfasst ihre bekannten biografischen Daten.

Getötete Soldaten des Österreichischen Bundesheeres

Der Grenzschutzeinsatz des Bundesheeres stand in engem Zusammenhang mit dem missglückten Einmarsch der Gendarmerie und begann am 1. September 1921. Zu Beginn lag das Schwergewicht im Grenzschutz entlang der bisherigen Grenze, wo es Angriffe auf österreichisches Gebiet abzuwehren galt. Alle 14 gefallenen und 18 tödlich verunglückten Soldaten sind dieser ersten Phase des Einsatzes zuzuordnen. Der zweite Teil des Einsatzes war der Einmarsch ins Burgenland selbst, um dieses für Österreich in Besitz zu nehmen. Der Einmarsch des Bundesheeres ins Burgenland im November 1921 forderte keine Todesopfer. Schließlich galt es in der dritten Phase die neue Staatsgrenze vor Überfällen zu schützen. Während des Sicherungseinsatzes starben drei weitere Soldaten.

Wehrmann Anton ACHTNER (* 24. 08. 1901, Graz), Handelsangestellter aus Leibnitz, 5./AJR Nr. 9, verunglückte am 1. November 1921 bei Pinggau tödlich (Bauchquetschung, innere Verblutung). Er wurde am 4. November 1921 auf dem Grazer Zentralfriedhof, Gruppe 55a Reihe 36 Nr. 1-6, beerdigt. Achtner war ledig und hatte im Weltkrieg nicht gedient. Er trat am 16. August 1921 in das ÖBH ein.

Offiziersstellvertreter Lorenz ERLINGER (* 06. 08. 1891, Vordernberg, ST), Drahtzieher aus Graz, 6./AJR Nr. 9, verunglückte am 1. November 1921 bei Pinggau tödlich (Zertrümmerung des Schädels). Er wurde am 4. November 1921 auf dem Grazer Zentralfriedhof, Gruppe 55a Reihe 36 Nr. 1-6, beerdigt. Erlinger war ledig. Er rückte am 15. Jänner 1912 zum damaligen k.k. LIR Nr. 3 ein und wurde zum Hornisten ausgebildet. Als solcher diente er im Ersten Weltkrieg vom 18. Jänner 1915 bis 6. November 1918 im k.k. SchR Nr. 3. Er wurde zweimal mit der Silbernen Tapferkeitsmedaille 2. Klasse („Kleine Silberne Tapferkeitsmedaille“), der Bronzenen Tapferkeitsmedaille sowie dem Karl-Truppenkreuz ausgezeichnet. Vom 6. November 1918 bis 25. Mai 1920 war er Angehöriger des VWB 1 in Graz und wurde mit 31. August 1920 in das ÖBH übernommen.

Wehrmann Franz FELLNER (* 15. 08. 1893, Wien), Monteur aus Wien 17, Rosensteingasse 68, Krankenträger bei der 5./IR Nr. 5, wurde am 5. September in der Kampflinie östlich von Kirchschlag angeschossen (Lungenschuss) und verstarb am 6. September am Verbandsplatz im Haus Kirchschlag Nr. 19. Er wurde am 8. September auf dem Friedhof in Kirchschlag Gruppe 2 Reihe 1 Nr. 1-4 unter Teilnahme des Heeresministers Carl Vaugoin beerdigt. Fellner war seit 31. Jänner 1921 mit Maria (geb. Haider) verheiratet. Im Ersten Weltkrieg diente Fellner vom 10. August 1914 bis 13. September 1915 als Infanterist im k.u.k. IR Nr. 99 und geriet am 14. September 1915 in russische Kriegsgefangenschaft, die bis zum 28. Februar 1919 dauerte. Vom 31. März 1919 bis 30. April 1920 war er Wachsoldat im Volkswehrbataillon (VWB) 9, ehe er seinen Dienst beim ÖBH am 11. Juni 1920 in der 2./IR Nr. 5 antrat.

Wehrmann Otto FUCHS (* 06. 01. 1900, Wien), Zwillingsbruder des Alexander Fuchs aus Wien 18, Rathstraße 48, II./IR Nr. 6, war Teil einer zwölf Mann starken Patrouille, die einen von den Freischärlern bei Parndorf zurückgelassenen Granatwerfer bergen sollte. Am 25. Oktober 1921 überfielen überraschend zurückgekehrte Héjjas-Freischärler diese Patrouille, wobei Fuchs einen Kopfschuss erlitt. Er wurde am 31. Oktober 1921 im Familiengrab auf dem Friedhof Wien-Neustift am Walde, Gruppe A Reihe 1 Nr. 8, beerdigt. Fuchs war ledig.

Wehrmann Emil GROSZ (* 09. 02. 1888, Jägerndorf/Krnov, damals Bez. Jägerndorf, Österr. Schlesien, CZ), Bäckergehilfe aus Wien 10, Hardtmuthgasse 112, Infanterist in der 7./IR Nr. 1, wurde am 24. September 1921 beim Überfall ungarischer Freischärler auf das alte Lager am Truppenübungsplatz Bruckneudorf, wo er als Sicherungsposten vor dem Offizierskasino eingesetzt war, niedergestochen. Er wurde am 27. September 1921 auf dem Friedhof in Bruck an der Leitha, Gruppe 2 Reihe 6 Nr. 1, beerdigt. Groß war ledig. Im Ersten Weltkrieg diente er vom 7. August 1914 bis 30. November 1918 als Infanterist im k.k. SchR Nr. 15, wurde mehrfach verwundet und mit der Silbernen Tapferkeitsmedaille 2. Klasse („Kleine Silberne Tapferkeitsmedaille“), der Bronzenen Tapferkeitsmedaille sowie dem Karl-Truppenkreuz ausgezeichnet. Am 11. Februar 1919 trat er in das VWB 14 ein, von wo er am 14. August 1920 zur 7./IR Nr. 1 des ÖBH transferiert wurde.

Wehrmann Anton Josef GRUBER (* 15. 12. 1898, Wien), Hilfsexpedient aus Wien 11, Wiesengasse 30, Infanterist in der 5./IR Nr. 5, diente im Ersten Weltkrieg ab 11. Mai 1916 im k.u.k IR Nr. 81 und geriet am 1. Juli 1917 in russische Kriegsgefangenschaft, die bis zum 1. März 1918 dauerte. Danach kam er wieder zu seinem Regiment zurück, wurde am 2. Juli 1918 zum Sturmbataillon 6 versetzt und verblieb dort bis zur Demobilisierung am 1. November 1918. Ihm wurde das Karl-Truppenkreuz verliehen. Vom 20. November 1918 bis 30. April 1920 war er Angehöriger des VWB 9, ehe er am 11. Juni 1920 seinen Dienst beim ÖBH bei der 5./IR Nr. 5 antrat. Er wurde im Gefecht bei Kirchschlag so schwer verwundet, dass er beim Rückzug der 5. Kompanie zurückgelassen werden musste, in Gefangenschaft der Freischärler geriet und von diesen ermordet wurde.

Wehrmann Florian HAIDEN (* 04. 05. 1898, Frannach, ST), Hilfsarbeiter aus Graz, MGK I/AJR Nr. 9, verunglückte am 1. November 1921 bei Pinggau tödlich (Zerquetschung des Brustkorbes, Rippenbruch, innere Verblutung). Er wurde am 4. November 1921 auf dem Grazer Zentralfriedhof, Gruppe 55a Reihe 36 Nr. 1-6, beerdigt. Haiden war ledig. Vom 1. Mai 1916 bis 1. November 1918 diente er als Infanterist im k.k. SchR Nr. 3, vom 6. November 1918 bis 10. Juli 1919 im Verpflegsmagazin Graz. Ihm wurde das Karl-Truppenkreuz verliehen. Seit 10. Juli 1920 war er Angehöriger der MGK I/AJR Nr. 9.

Wehrmann Josef HAMPERL (* 19. 02. 1902, Wien), Buchbinder aus Graz, 6./AJR Nr. 9, verunglückte am 1. November 1921 bei Pinggau. Er starb am 4. November im Krankenhaus Hartberg an seinen schweren Kopfverletzungen und wurde am 6. November 1921 auf dem Friedhof Hartberg, Kriegerabteilung, Grab-Nr. 5/2-3 beerdigt. Hamperl war ledig. Er trat seinen Dienst im ÖBH am 1. April 1921 an.

Wehrmann Eduard HANSEL (* 17. 08. 1882, Wien), Tischlergehilfe aus Wien 17, Lacknergasse 10, MGK II/IR Nr. 4, verstarb am 25. November 1921 an einer Blutvergiftung im Krankenhaus Wiener Neustadt. Wo genau er sich die Verletzung zugezogen hat, ist nicht bekannt. Sein Verband lag von 17. bis 24. November 1921 in Lanzenkirchen. Er wurde am 27. November auf dem Friedhof Wiener Neustadt, Feld 7 Nr. 91, beerdigt. Sein Grab wurde 1952 aufgelassen. Hansel war mit Ludmilla Aloisia (geb. Klein) verheiratet und hinterließ zwei Kinder (Viktoria * 28. 11. 1905, Hermine * 08. 12. 1907). Im Ersten Weltkrieg diente er vom 1. August 1914 bis 13. November 1918 zunächst bei der k.u.k. Sanitäts-Stammkompanie Nr. 4 in Linz als Magazinunteroffizier, später bei der k.u.k. Sanitätskolonne Nr. 64 in Rumänien und erreichte den Dienstgrad Korporal. Vom 12. März 1919 bis 30. April 1920 war er Wehrmann beim VWB 23, seit 21. Juni 1920 im ÖBH beim II./IR Nr. 4 (4. Kompanie dann MGK).

Wehrmann Otto HOLL (* 02. 11. 1896, Wien), Schlosser aus Wien, Brigadekraftfahrzug 2, Beifahrer des abgestürzten Fahrzeuges, verunglückte am 3. November 1921 nahe der Platzermühle bei Thomasberg tödlich (Erstickung). Er wurde am 9. November 1921 auf dem Zentralfriedhof in Wien, Gruppe 91 Reihe 34 Nr. 211, beerdigt. Holl war ledig. Er rückte am 12. September 1914 freiwillig zum k.k. frw. Radfahrbataillon in Wien ein. Am 22. Mai 1915 wurde er zum Radfahrbataillon Graz kommandiert, dort mit 23. Dezember zum Korporal befördert und am 1. August 1916 zum Landsturm-Radfahrbataillon versetzt. Am 21. Mai 1917 wurde ihm die Charge Unterjäger (Korporal) verliehen. Nach dem Befund des Garnisonsspitals 2 vom 20. Juni 1917 „zum Dienst ohne Waffe geeignet“ wurde er mit 26. Juni 1917 zum k.u.k. Kriegspressequartier nach Wien versetzt. Er wurde mit der Bronzenen Tapferkeitsmedaille ausgezeichnet.

Wehrmann Ferdinand HRDLICZKA (* 07. 09. 1888, Wien), Metallschleifer aus Wien 14, Wurmsergasse 23, Brigadekraftfahrzug 2, Fahrer des abgestürzten Fahrzeuges, verunglückte am 3. November 1921 nahe der Platzermühle bei Thomasberg tödlich (Erstickung). Er wurde am 9. November 1921 auf dem Zentralfriedhof in Wien, Gruppe 91 Reihe 34 Nr. 212, beerdigt. Hrdliczka war seit 11. Februar 1912 mit Aloisia (geb. Fischer) verheiratet und hinterließ zwei Kinder (Ferdinand * 28. 08. 1912, Leopold * 18. 07. 1914). Im Ersten Weltkrieg rückte er am 1. August 1914 zum k.u.k. IR Nr. 81 ein und geriet am 16. Oktober 1914 in russische Kriegsgefangenschaft, die bis zum 22. Dezember 1918 dauerte. Vom 7. Jänner 1919 bis 30. Juni 1920 war er Wehrmann beim VWB 7. Seit 1. Juli 1920 war er im ÖBH beim Brigadekraftfahrzug 2.

Wehrmann Johann HUEMER (* 13. 05. 1902, Heinberg b. Alberndorf, OÖ), Bergarbeiter aus Rinzendorf Nr. 6, Alberndorf in der Riedmark, GebKnBatt/BAA4, erlitt am 28. Dezember 1921 in Unterschützen einen Halsschuss (Kameradenmord). Nach einer nichtigen Verbalauseinandersetzung um die Qualität eines am Vortag gekauften Honigs, der ein Handgemenge folgte, erschoss Wehrmann Ludwig Windpassinger, ein Fleischer aus Salzburg, Huemer in der Toreinfahrt ihrer Unterkunft. Am 3. Juli 1922 wurde er dafür wegen Totschlags zu drei Jahren schweren und verschärften Kerkers verurteilt. Huemer wurde am 30. Dezember auf dem Friedhof Unterschützen beerdigt. Das Grab wurde aufgelassen. Er war ledig und seit 16. August 1921 Soldat im ÖBH.

Wehrmann Franz JIRKA (* 10. 09. 1893, Deutsch Beneschau/Benešov nad Cernou, damals Bez. Kaplitz, CZ), Schlosser aus Wien 5, Zentaplatz 6, Infanterist in der 2./IR Nr. 5, erlitt im Gefecht bei Kirchschlag einen Bajonettstich in die rechte Lunge und wurde am 9. September tot auf dem Gefechtsfeld aufgefunden. Er wurde am 11. September auf dem Friedhof in Kirchschlag Gruppe 2 Reihe 1 Nr. 1-4 beerdigt. Jirka war ledig. Im Ersten Weltkrieg diente er vom 1. August 1914 bis 4. November 1918 als Quartiermeister (dieser Rang entspricht dem Korporal bei der Infanterie) in der k.u.k. Kriegsmarine. Ihm wurde das Karl-Truppenkreuz verliehen. Vom 3. Dezember 1918 bis 13. Juli 1920 war er als Quartiermeister Angehöriger der Volkswehr-Marine. Am 30. Juli 1920 trat er seinen Dienst im ÖBH bei der 2./IR Nr. 5 an. Zur Auffüllung des II./IR Nr. 5 im Grenzschutzeinsatz wurde er diesem am 26. August 1921 zugeteilt.

Wehrmann Josef JUNG (* 04. 11. 1898, Wien), Kellner aus Wien, Infanterist in der 2./IR Nr. 5, erlitt während des Gefechtes bei Kirchschlag am 5. September einen Kopf- und einen Lungenschuss. Er wurde am 11. September aufgefunden und am selben Tag gemeinsam mit Wehrmann Jirka auf dem Friedhof in Kirchschlag Gruppe 2 Reihe 1 Nr. 1-4 beerdigt. Jung war seit 6. März 1920 mit Katharina (geb. Neubauer) verheiratet. Im Ersten Weltkrieg diente er vom 10. März 1916 bis 4. November 1918 im k.k. SchR Nr. 29 und erreichte in der Maschinengewehrabteilung den Dienstgrad Vormeister (entspricht bei der Infanterie dem Gefreiten). Er wurde mit der Bronzenen Tapferkeitsmedaille, dem Eisernen Verdienstkreuz am Bande der Tapferkeitsmedaille und dem Karl-Truppenkreuz ausgezeichnet. Vom 10. November 1918 bis 29. Juni 1920 war er Wehrmann im VWB 16. Am 30. Juli 1920 trat er seinen Dienst beim ÖBH bei der 2./IR Nr. 5 an.

Wehrmann Ferdinand KAMPER (* 13. 12. 1899, Wien), Schuhmacher aus Wien 16, Römergasse 59, Infanterist in der 5./IR Nr. 5, wurde am 5. September an der Grenze nahe der Günser Straße „von den ungarischen Insurgenten erhängt, nachdem sie ihn entkleidet hatten.“ Er wurde am 8. September auf dem Friedhof in Kirchschlag Gruppe 2 Reihe 1 Nr. 1-4 unter Teilnahme des Heeresministers Carl Vaugoin beerdigt. Kamper war ledig. Er diente im Ersten Weltkrieg vom 10. März 1917 bis 28. November 1918 im k.k. SchR Nr. 1. Vom 30. Juli 1919 bis 30. April 1920 war er Angehöriger des VWB 9. Am 25. Juni 1920 trat er seinen Dienst im ÖBH bei der 5./IR Nr. 5 an.

Wehrmann Johann KERN (* 11. 01. 1897, Graz), Geodäsiestudent aus Graz, MGK I/AJR Nr. 9, verunglückte am 1. November 1921 bei Pinggau tödlich (Zertrümmerung des Schädels). Er wurde am 4. November 1921 auf dem Grazer Zentralfriedhof, Gruppe 55a Reihe 36 Nr. 1-6, beerdigt. Kern war seit 4. Oktober 1920 mit Maria (geb. Seindl) verheiratet und hinterließ einen Sohn (Johann Emmerich * 17. 06. 1921). Im Ersten Weltkrieg diente er als Einjährig-Freiwilliger, später Leutnant in der Reserve vom 15. Oktober 1915 bis 1. Dezember 1918 in den k.u.k. IR Nr. 27 und Nr. 17 (dort zwei Jahre als Zugskommandant!). Er wurde mit dem Militärverdienstkreuz 3. Klasse mit der Kriegsdekoration und Schwertern, der Silbernen Tapferkeitsmedaille 2. Klasse („Kleine Silberne Tapferkeitsmedaille“), der Bronzenen Tapferkeitsmedaille sowie dem Karl-Truppenkreuz ausgezeichnet. Am 2. August 1920 trat er seinen Dienst im ÖBH bei der MGK I/AJR Nr. 9 an. Kern war unter den im Burgenlandeinsatz getöteten Wehrmännern derjenige, der in der k.u.k. Armee den höchsten Dienstgrad – Leutnant in der Reserve – erreichte. Insgesamt wurden sieben, das sind 20 Prozent der Gefallenen, die in ihrer Vorverwendung einen höheren Dienstgrad erreichten, darunter hoch dekorierte Soldaten, nur mit dem Dienstgrad Wehrmann übernommen. Die nach den Bestimmungen von St. Germain stark geschrumpfte Armee konnte nicht mehr bieten. Und dennoch nahmen auch Offiziere wie Johann Kern, wohl aus wirtschaftlicher Not, Planstellen als Wehrmänner an.

Wehrmann Heinrich KLECKER (* 03. 10. 1898, Wien), Schlosser/Student aus Spielfeld-Strass, 4./AJR Nr. 9, verunglückte am 1. November 1921 bei Pinggau tödlich (Gehirnverletzung). Er wurde am 4. November 1921 auf dem Grazer Zentralfriedhof, Gruppe 55a Reihe 36 Nr. 1-6, beerdigt. Klecker war ledig. Im Ersten Weltkrieg diente er vom 16. Juni 1915 bis 23. Juli 1917 im k.k. SchR Nr. 4, danach vom 24. Juli 1917 bis 1. November 1918 im k.u.k. Etappen-Bataillon Nr. 201 (Triest) und wurde mit dem Eisernen Verdienstkreuz am Bande der Tapferkeitsmedaille ausgezeichnet. Vom 1. Jänner bis 3. Oktober 1919 war er Wachsoldat im VWB 5. Am 1. August 1920 trat er seinen Dienst im ÖBH beim II./AJR Nr. 9 an.

Wehrmann Wenzel KOCMATA (* 18. 11. 1894, Lhotitz/Lhotice, damals Bez. Budweis, CZ), Kutscher aus Wien 18, Kreuzgasse 48, Brigadeverbindungskompanie 2, verunglückte am 3. November 1921 nahe der Platzermühle bei Thomasberg tödlich (Erstickung). Er wurde am 9. November 1921 auf dem Zentralfriedhof in Wien, Gruppe 91 Reihe 34 Nr. 211, beerdigt. Kocmata war ledig. Er diente im Ersten Weltkrieg vom 29. Juli 1914 bis Jänner 1917 in der k.u.k. Traindivision 2, vom April 1917 bis Oktober 1918 im IR Nr. 4 und geriet in italienische Kriegsgefangenschaft, die bis zum 12. November 1919 dauerte. Vom 4. Dezember 1919 bis 4. Juni 1920 gehörte er dem Justizwachkorps an, ehe er am 20. Juli 1920 in das ÖBH (IR Nr. 3) übernommen wurde. Kocmata wurde mit der Bronzenen Tapferkeitsmedaille und dem Karl-Truppenkreuz ausgezeichnet.

Schwarmführer Karl KOSSI (* 11. 08. 1895, Graz), Kleidermacher aus Graz, 6./AJR Nr. 9, verunglückte am 1. November 1921 bei Pinggau tödlich (Quetschung des Unterleibes, Verblutung). Er wurde am 4. November 1921 auf dem Grazer Zentralfriedhof, Gruppe 55a Reihe 36 Nr. 1-6, beerdigt. Kossi war ledig. Im Ersten Weltkrieg diente er vom 21. Juni 1915 bis 1. Juli 1918 im k.u.k. IR Nr. 27, wurde als Schwarmführer verwendet und mit der Bronzenen Tapferkeitsmedaille, dem Karl-Truppenkreuz, der Verwundetenmedaille sowie der Preußischen Krieger-Verdienstmedaille ausgezeichnet. Vom 2. Juli 1918 bis 31. Jänner 1919 diente er als Rechnungsunteroffizier in der Gebirgs-Sanitätskolonne 36. Seit 16. Oktober 1920 war er Angehöriger des II./AJR Nr. 9 und wurde mit 1. Dezember 1920 zum Schwarmführer (entspricht dem Gefreiten) befördert.

Wehrmann Anton KRAFT (* 26. 02. 1897, Zistersdorf, NÖ), Bäcker aus Wien 19, Glatzgasse 4, Infanterist in der 2./IR Nr. 5, verblutete an einem im Gefecht am 5. September erlittenen Halsschuss. Er wurde erst am 15. September aufgefunden und am selben Tag auf dem Friedhof in Kirchschlag Gruppe 2 Reihe 1 Nr. 1-4 beerdigt. Kraft war ledig. Im Ersten Weltkrieg diente er vom 21. Juli 1916 bis 1. November 1918 als Vormeister in der k.u.k. Kriegsmarine. Er wurde mit der Bronzenen Tapferkeitsmedaille und dem Karl-Truppenkreuz ausgezeichnet. Ab 21. August 1919 war er Wehrmann in der Volkswehr-Marine. Am 20. Juli 1920 trat er seinen Dienst beim ÖBH bei der 2./IR Nr. 5 an.

Wehrmann Ferdinand Gustav KUB (* 26. 06. 1883, Wien), Friseur aus Wien 10, Bürgergasse 98, Wachsoldat in der 2./Radfahrbataillon Nr. 2 (RfB 2), erlitt als Feldwache nahe Bruck an der Leitha bei einer Schießerei in der Nacht vom 2. auf den 3. Oktober 1921 einen Kopfschuss. Er wurde am 6. Oktober am Wiener Zentralfriedhof, Gruppe 47F Reihe 5 Nr. 6, beerdigt. Das Grab existiert noch, allerdings ohne seinen Namen auf dem Grabstein. Kub war mit Magdalena (geb. Brenner) verheiratet und hinterließ zwei Kinder (Ferdinand * 20. 04. 1904, Paula * 02. 08. 1911). Im Ersten Weltkrieg diente er vom 20. Juni 1915 bis 15. November 1918 als Pionier beim Eisenbahnregiment/Eisenbahnbaukompanie Nr. 13. Ab dem 20. November 1918 bis 11. Juni 1920 stand er beim VWB 7 im Wachdienst, ehe er am 12. Juni 1920 Wachsoldat im RfB 2 des ÖBH wurde.

Wehrmann Richard KYÁNEK (* 30. 03. 1889, Jamnitz/Jemnice, damals Bez. Mähr. Budwitz, CZ), Maurer aus Wien 19, Solingergasse 23, Brigadeverbindungskompanie 2, verunglückte am 3. November 1921 nahe der Platzermühle bei Thomasberg tödlich (Erstickung). Er wurde am 9. November 1921 auf dem Zentralfriedhof in Wien, Gruppe 91 Reihe 34 Nr. 212, beerdigt. Kyánek war ledig. Im Ersten Weltkrieg diente er von 24. Juli 1914 bis 30. November 1918 zunächst im k.u.k. IR Nr. 81 als Rechnungsunteroffizier an der russischen Front, dann als Standesführer im k.u.k. bosnisch-herzegowinischen IR Nr. 4 in Mostar. Kyánek erreichte den Dienstgrad Feldwebel. Er war Besitzer des Silbernen Verdienstkreuzes mit der Krone am Bande der Tapferkeitsmedaille, des Karl-Truppenkreuzes und des Erinnerungskreuzes 1912/13. Am 1. September 1920 rückte er zum ÖBH, Brigadeverbindungskompanie 2, ein.

Wehrmann Franz LEHNERT (* 28. 08. 1878, Graz), Buchdrucker aus Graz, 6./AJR Nr. 9, verunglückte am 1. November 1921 bei Pinggau tödlich (Schädelbruch). Er wurde am 4. November 1921 auf dem Grazer Zentralfriedhof, Gruppe 55a Reihe 36 Nr. 1-6, beerdigt. Lehnert war mit Leopoldine (geb. Schönbacher) verheiratet und hinterließ drei Kinder (Franz * 01. 02. 1906, Leopold * 03. 02. 1911, Gertrud * 22. 12. 1912). Er diente im Ersten Weltkrieg vom 15. Februar 1915 bis 10. November 1918 bei den k.u.k. Festungsartillerieregimentern 10 und 4 und wurde mit der Bronzenen Tapferkeitsmedaille und dem Karl-Truppenkreuz ausgezeichnet. Es folgten Verwendungen im Wachdienst bei der Grazer Stadtwehr (16. November bis 31. Dezember 1918), im VWB 11 (1. Jänner bis 16. September 1919) und im Grenzschutzbataillon 1 (17. September 1919 bis 25. Mai 1920). Am 26. Mai 1920 wurde er in das ÖBH übernommen.

Wehrmann Karl LÖTSCH (* 02. 11. 1885, Graz), Kellner aus Graz, 6./AJR Nr. 9, verunglückte am 1. November 1921 bei Pinggau tödlich (Schädelbasisbruch, multiple Brüche, Verblutung). Er wurde am 4. November 1921 auf dem Grazer Zentralfriedhof, Gruppe 55a Reihe 36 Nr. 1-6, beerdigt. Lötsch war mit Angela (geb. Jestl) verheiratet. Im Ersten Weltkrieg diente er vom 28. Juli 1914 bis 30. November 1918 im k.u.k. Feldjägerbataillon Nr. 3 und wurde mit dem Karl-Truppenkreuz und der Verwundetenmedaille ausgezeichnet. Nach Verwendungen im VWB 3 (7. Dezember 1918 bis 31. August 1919) und der Wachabteilung Steiermark (1. September 1919 bis 21. Juli 1920) Übernahme in das ÖBH mit 16. November 1920.

Wehrmann Franz MAYER (* 07. 10. 1877, Schüttenhofen/Sušice, damals Bez. Schüttenhofen, CZ), Verkäufer aus Wien, 3./Radfahrbataillon Nr. 2, verunglückte am 3. November 1921 nahe der Platzermühle bei Thomasberg tödlich. Er wurde am 9. November 1921 auf dem Zentralfriedhof in Wien, Gruppe 91 Reihe 34 Nr. 211, beerdigt. Mayer war ledig. Von 1906 bis 1910 war er bei der priv. Südbahn-Gesellschaft als Magazinarbeiter im Materialdepot Wien 10 beschäftigt. Sein Militärdienst im Ersten Weltkrieg begann am 1. August 1914. Ab 18. August 1915 war er mit dem k.k. Landsturmregiment Nr. 1 an der russischen Front im Einsatz, wo er am 25. Juli 1916 in russische Kriegsgefangenschaft geriet, die bis 1. Oktober 1918 andauerte. Vom 11. November 1918 bis 15. April 1920 war er Wehrmann im VWB 7, ehe er am 16. April in das ÖBH übernommen wurde. Seit 20. Juni 1920 war er Wehrmann in der 3./Radfahrbataillon Nr. 2.

Wehrmann Hugo Vinzenz MLADENKA (* 10. 07. 1900, Wien), Student aus Wien 18, Höhnegasse 20, Krankenträger bei der 5./IR Nr. 5, erlitt am 5. September beim Überfall einer Freischärlerpatrouille auf den Verbandsplatz beim Kindlstadl in der Günser Straße einen tödlichen Lungenschuss. Er wurde am 7. September auf dem Friedhof in Kirchschlag Gruppe 2 Reihe 1 Nr. 1-4 beerdigt. Mladenka war ledig. Er trat seinen Dienst beim ÖBH am 30. Juli 1920 in der 5./IR Nr. 5 an.

Wehrmann Josef PEKAREK (* 10. 03. 1902, Wien), Kontorist, MGK III/IR Nr. 1, erlitt am 24. September 1921 beim Rückzug des Bataillons nach dem Überfall auf das Alte Lager in Bruckneudorf einen Bauchschuss, als ungarische Eisenbahner vom Bahnhof her die Truppe im Rücken angriffen. Er starb am folgenden Tag in Bruck an der Leitha und wurde am 27. September gemeinsam mit Wehrmann Groß auf dem Friedhof von Bruck an der Leitha, Gruppe 2 Reihe 6 Nr. 2, beerdigt. Pekarek war ledig. Er trat am 2. August 1920 in das ÖBH ein und wurde der Maschinengewehrkompanie des III./IR Nr. 1 zugeteilt.

Zugsführer Otto RETHALER (* 14. 01. 1897, Tulln, NÖ), Kellner aus Wien, Radfahrbataillon Nr. 2, verunglückte am 3. November 1921 nahe der Platzermühle bei Thomasberg tödlich. Er wurde am 9. November 1921 auf dem Zentralfriedhof in Wien, Gruppe 91 Reihe 34 Nr. 211, beerdigt. Rethaler war ledig. Er diente im Ersten Weltkrieg vom 15. Oktober 1915 bis 12. Dezember 1918 im k.k. SchR Nr. 21, im k.u.k. IR Nr. 25 sowie bei der Telegraphenkompanie 106, erreichte den Dienstgrad Gefreiter und wurde mit der Silbernen Tapferkeitsmedaille 2. Klasse („Kleine Silberne Tapferkeitsmedaille“), zweimal mit der Bronzenen Tapferkeitsmedaille und dem Karl-Truppenkreuz ausgezeichnet. Vom 13. Dezember 1918 bis 31. März 1920 diente er im VWB 15. Am 1. April 1920 wurde er in das ÖBH übernommen.

Wehrmann Rudolf RIEDENBAUER (* 25. 03. 1898, Fürstenfeld, ST), Fleischer aus Fürstenfeld, MGK II/AJR Nr. 9, fügte sich am 25. November 1921 in Neudau in selbstmörderischer Absicht einen Lungenschuss zu, dem er am 26. November im Krankenhaus Fürstenfeld erlag. Zum Motiv des Riedenbauer vermutet sein Kompaniekommandant, Major Eppich, den Befehl des AJR Nr. 9, dass Riedenbauer sich am Tag des Suizides bei einer anderen Kompanie zur weiteren Dienstleistung zu melden hatte. Riedenbauer hatte zuvor darum gebeten, bei seiner Kompanie verbleiben zu dürfen, was abgelehnt wurde. Er wurde am 28. November 1921 auf dem Friedhof in Fürstenfeld beerdigt. Das Grab wurde aufgelassen. Riedenbauer war ledig. Im Ersten Weltkrieg diente er vom 11. Oktober 1916 bis 6. November 1918 zunächst im k.u.k. IR Nr. 47, danach im k.u.k. Gruppenkommando in Udine. Vom 8. November 1918 bis 15. September 1919 war er Soldat im Grenzschutzbataillon 16. Am 28. Oktober 1920 rückte er aus dem Zivilstand zum ÖBH ein.

Wehrmann Franz ROSENAUER (* 01. 08. 1900, Wien), Bauzeichner aus Wien, Infanterist in der 2./IR Nr. 5, war im Ersten Weltkrieg vom 6. Februar 1918 bis 21. November 1918 Infanterist im k.k. SchR Nr. 1. Er trat seinen Dienst im ÖBH am 7. Juli 1920 beim II./IR Nr. 5 an. Seine Grundausbildung erhielt er beim Technischen Bataillon 1 in Klosterneuburg. Am 28. Juli 1921 wurde er zur 2./IR Nr. 5 versetzt. Er wurde im Gefecht bei Kirchschlag so schwer verwundet, dass er beim Rückzug der 5. Kompanie zurückgelassen werden musste, in Gefangenschaft der Freischärler geriet und von diesen ermordet wurde.

Schwarmführer Franz Eduard SAMOTNY (* 17. 02. 1891, Wien), Kellner aus Wien 19, Weinberggasse 28, 2./IR Nr. 5, erlitt während des Gefechtes am 5. September einen Lungenschuss. Er wurde zunächst zum Verbandsplatz in Kirchschlag gebracht und erst später in das Krankenhaus Wiener Neustadt eingeliefert. Dort verstarb er am 18. September und wurde als einziger der bei Kirchschlag gefallenen Soldaten am 23. September nach Wien überführt. Er wurde am 27. September auf dem Wiener Zentralfriedhof beerdigt. Das Grab wurde aufgelassen, die Lage ist unbekannt. Samotny war seit 8. April 1919 mit Maria (Kolika, geb. Brenner) verheiratet. In der Monarchie diente er vom 7. Oktober 1913 bis 4. November 1918 als Schütze im k.k. SchR Nr. 5 und wurde mit der Silbernen Tapferkeitsmedaille 1. Klasse („Große Silberne Tapferkeitsmedaille“) ausgezeichnet. Am 10. Juli 1920 trat er seinen Dienst im ÖBH bei der 2./IR Nr. 5 an und wurde mit 1. April 1921 zum Schwarmführer befördert. Ein Nachruf auf den „Genossen“ Samotny erschien am 20. September 1921 in „Die Rote Fahne“, dem Zentralorgan der Kommunistischen Partei Österreichs, Nr. 721, S. 5.

Wehrmann Josef SENGER (* 19. 11. 1900, Graz), Hilfsarbeiter aus Graz, 6./AJR Nr. 9, verunglückte am 1. November 1921 bei Pinggau. Er starb am 1. November im Krankenhaus Hartberg an seinen schweren Lungenverletzungen und wurde am 4. November 1921 auf dem Friedhof Hartberg, Kriegerabteilung, Grab-Nr. 1/11-12 beerdigt. Senger war ledig. Er diente im Ersten Weltkrieg vom 6. Februar bis 16. November 1918 im Schützenregiment Nr. 3. Er rückte am 16. August 1921 zum ÖBH ein.

Wehrmann Siegmund SMRCKA (* 02. 05. 1892, Wonschowetz/Onšovec, damals Bez. Ledec, CZ), Privatbeamter aus Wien 2, Nestroygasse 3, Infanterist in der 2./IR Nr. 5, diente im Ersten Weltkrieg vom 15. November 1916 bis 1. November 1918 im k.u.k. IR Nr. 21, wo er den Dienstgrad Korporal erreichte. Vom 20. November 1918 bis 30. April 1920 war er Angehöriger der Volkswehr, zunächst beim VWB 29, danach beim VWB 23 mit dem Dienstgrad Wehrmann. Am 10. August 1920 wurde er in das Österreichische Bundesheer übernommen. Am 28. Oktober 1920 wurde er bei der 5./IR Nr. 5 eingereiht und mit 15. Juni 1921 zur 2. Kompanie versetzt. Er wurde im Gefecht bei Kirchschlag so schwer verwundet, dass er beim Rückzug der 5. Kompanie zurückgelassen werden musste, in Gefangenschaft der Freischärler geriet und von diesen ermordet wurde. Sein Name wurde 1929 an einer der Marmortafeln der Zeremonienhalle beim 1. Tor des Wiener Zentralfriedhofs zu den Namen der im Ersten Weltkrieg gefallenen jüdischen Soldaten angebracht, die nicht in Wien beerdigt sind. Im Jahre 1938 wurde die Zeremonienhalle in der „Reichskristallnacht“ schwer beschädigt. Die Ruine wurde in den 1970er Jahren endgültig abgetragen. Der Verbleib der beiden Votivtafeln ist unbekannt.

Wehrmann Rudolf TERNOVEC (* 29. 03. 1902, Graz), II./AJR Nr. 9, verunglückte am 1. November 1921 bei Pinggau tödlich (Schädelbasisbruch). Er wurde am 4. November 1921 auf dem Grazer Zentralfriedhof, Gruppe 55a Reihe 36 Nr. 1-6, beerdigt. Ternovec war ledig. Er trat am 15. Juli 1920 seinen Dienst beim II./AJR Nr. 9 an.

Generalstabsarzt (GStbA) a.D. Dr. Eugen TURNOWSKY (* 22. 07. 1871, Julienhof, Ortsteil von Deutschbrod/Havlíckuv Brod, damals Bez. Deutschbrod, CZ), Arzt aus Wien 5, Wiedner Hauptstraße 106, Chefarzt beim Radfahrbataillon Nr. 2, verunglückte am 3. November 1921 nahe der Platzermühle bei Thomasberg tödlich. Er wurde am 8. November 1921 auf dem Wiener Zentralfriedhof, Israelitische Abteilung, Gruppe 50 Reihe 58 Nr. 91, beerdigt. Sein Name wurde 1929 auf einer der sieben Marmortafeln im Inneren des jüdischen Heldendenkmals, Gruppe 76B, Israelitische Abteilung des Wiener Zentralfriedhofes angebracht, obwohl sonst nur gefallene Soldaten des Ersten Weltkriegs dort angeführt sind. Turnowsky war der einzige Offizier des Bundesheeres der während des Burgenlandeinsatzes verstorben ist. Aufgrund rechtlicher Vorgaben der Bestimmungen von St. Germain war er aber kein Berufsoffizier, sondern ein Zivilbediensteter der Heeresverwaltung. Sein militärischer Rang entspricht einem Generalmajor. Turnowsky trat am 1. Oktober 1894 als Einjährig-Freiwilliger Mediziner auf eigene Kosten in das k.u.k. IR Nr. 4 ein und promovierte am 22. März 1895 zum Doktor der Medizin. Ab 4. Oktober 1895 leistete er ebenfalls auf eigene Kosten den halbjährigen Präsenzdienst als Assistenzarzt und wurde am 1. Mai 1896 als Oberarzt übernommen. Er diente zunächst im k.u.k. Garnisonsspital Nr. 13 in Theresienstadt, dann im k.u.k. Garnisonsspital Nr. 26 in Mostar und wurde am 1. November 1898 zum Regimentsarzt 2. Klasse im k.u.k. IR Nr. 68 ernannt. Mittlerweile Regimentsarzt 1. Klasse beim k.u.k. Korps-Artillerieregiment Nr. 5 heiratete er am 22. Juni 1902 Rosa Pollak (Kind: Otto * 06. 04. 1903). Am 1. Mai 1914 wurde er zum Stabsarzt, am 1. November 1917 zum Oberstabsarzt 2. Klasse ernannt. Seit 1. Jänner 1919 war er Chefarzt beim VWB 7, dann seit 10. April 1920 im ÖBH beim IR Nr. 3 und seit 21. September 1920 Chefarzt beim Radfahrbataillon Nr. 2. Im Jahr 1921 wurde er in rascher Folge mit Entschließung des Bundespräsidenten vom 28. Mai mit Wirkung vom 1. Juli 1921 zum Oberstabsarzt 1. Klasse sowie mit Entschließung des Bundespräsidenten vom 8. Juli 1921 zum Generalstabsarzt a.D. ernannt. Turnowsky wurde vielfach ausgezeichnet. Er erhielt das Ritterkreuz des Franz-Josef-Ordens am Bande des Militärverdienstkreuzes, die Silberne Militärverdienstmedaille am Bande des Militärverdienstkreuzes mit den Schwertern, die Bronzene Militärverdienstmedaille am Bande des Militärverdienstkreuzes mit den Schwertern, das Ehrenzeichen 2. Klasse vom Österr.-ungar. Roten Kreuz mit der Kriegsdekoration, die Jubiläums-Erinnerungsmedaille für die bewaffnete Macht, das Militär-Jubiläumskreuz sowie die königlich Preußische Rot-Kreuz-Medaille 3. Klasse.

Gefallene und verunglückte Gendarmen

Von den Verlusten der Gendarmerie entfallen fünf Tote auf den missglückten ersten Landnahmeversuch, bei dem fälschlich von einem friedensmäßigen Einmarsch ausgegangen worden war. Vier Gendarmen starben während des Grenzsicherungseinsatzes und drei verloren bei einem Verkehrsunfall ihr Leben. Einer beging Selbstmord.

Revierinspektor Edmund BELCIK (* 04. 10. 1884, Klein Otschehau/Ocihoves, damals Bez. Podersam, CZ), seit 1918 wohnhaft im Flüchtlingslager Bruck an der Leitha, beging am 28. September 1921 an der Dienststelle in Rohrau Selbstmord durch Erschießen. Im Sterbebuch der Pfarre Bruck an der Leitha ist als Ursache Trübsinn angegeben. Die Ereignisse an der Grenze hatten ihn zu sehr belastet. Er wurde am 2. Oktober 1921 auf dem Friedhof Bruck an der Leitha beerdigt. Die Lage des Grabes ist unbekannt. Schon im Jahre 1919 war er in eine dramatische Situation involviert, als er bei der Wachübergabe auf dem Bahnhof Wien-Penzing geladene Revolver übergab. Ein Schuss löste sich und tötete einen Gendarmen. Nach seiner Militärdienstzeit im IR Nr. 88, die er als Zugsführer beendete, trat er am 3. März 1909 als Probegendarm beim Landesgendarmeriekommando Nr. 2 (Böhmen) ein. Sein Dienstverhältnis als Gendarm wurde mit 3. März 1910 definitiv, am 2. Juni 1914 wurde er zum Vizewachtmeister befördert und wenig später zum Landesgendarmeriekommando Nr. 5 (Galizien) versetzt. Während des Weltkrieges versah er weiterhin Dienst bei der Gendarmerie, seit 14. Mai 1915 in der Enklave Jasna Gora. Er wurde mit dem Silbernen Verdienstkreuz mit der Krone am Bande der Tapferkeitsmedaille, dem Eisernen Verdienstkreuz mit der Krone am Bande der Tapferkeitsmedaille und dem Militärdienstzeichen für Unteroffiziere und Mannschaften 2. Klasse ausgezeichnet. Am 16. Jänner 1920 wurde er als Patrouillenleiter zum Landesgendarmeriekommando Wien transferiert. Belcik war seit 15. August 1918 mit Franziska (geb. Pöckl) verheiratet.

Während eines Patrouillenganges an der Grenze wurden am 3. September die Patrouillenleiter Adalbert CERVICEK (* 25. 09. 1895, Wien) aus Wien 7, Hermanngasse 2 und Leopold Hudec, beide vom Bahngendarmeriekommando Wien, in der Nähe von Obersinnersdorf beim sogenannten Grenzgasthaus von Freischärlern beschossen. Dabei erlitt Cervicek einen Bauchschuss, dem er am folgenden Tag im Krankenhaus Wiener Neustadt erlag. Sein Leichnam wurde auf den Zentralfriedhof nach Wien überführt und dort am 10. September im Familiengrab beerdigt. Cervicek war seit 3. August 1919 mit Adelheid Rosa Leopoldine (geb. Oberleitner) verheiratet. Mit 15 Jahren trat Cervicek als Maschinenjunge in die k.u.k. Kriegsmarine ein und wurde am 7. Juli 1913 als Titular-Maschinengast (entspricht im Heer dem Titular-Korporal) verpflichtet. Mit 1. Mai 1916 wurde er zum Maschinenmaat (entspricht im Heer dem Zugsführer) befördert. Er wurde mit dem Karl-Truppenkreuz beteilt und am 1. November 1918 infolge Demobilisierung dauernd beurlaubt. Am 1. September 1920 trat er als Probegendarm in das Bahngendarmeriedetachment Wien ein.

Patrouillenleiter Felix DELLAVEDOVA (* 11. 09. 1889, Andraz, Ortsteil von Buchenstein/Livinallongo del Col di Lana/Fodom, damals Bez. Ampezzo, Südtirol, heute: Belluno/Venetien, Italien) vom Posten Seefeld, der mit der Kolonne 6 einmarschiert war, erlag seinen bei einem Überraschungsangriff der Freischärler auf Geresdorf und Bubendorf am frühen Morgen des 5. September 1921 erlittenen Verletzungen und wurde am 6. September 1921 in Bubendorf beerdigt. Seine Kameraden setzten ihm später den noch heute erhaltenen Grabstein. Er ist der einzige im Burgenland begrabene Gendarm, der im Zuge der Landnahme ums Leben kam. Dellavedova war vor seinem Kriegsdienst lediger Bauer in Buchenstein. Er rückte am 15. Oktober 1912 zunächst als Pionier zum k.u.k. 3. Tiroler Jägerregiment ein, von wo er am 1. April 1914 zum k.u.k. 4. Tiroler Jägerregiment versetzt wurde, mit dem er am 14. August 1914 ins Feld zog. Am 3. März 1918 wurde er bei einem Lawinenabgang am Monte Pasubio verwundet und kam ins Reservespital Salzburg, von wo er am 31. August 1918 zu seiner Truppe zurückkehrte und einer Ersatzkompanie zugeteilt wurde. Am 2. November wurde er infolge Demobilisierung entlassen. Dellavedova wurde mit der Silbernen Tapferkeitsmedaille 2. Klasse, zweimal mit der Bronzenen Tapferkeitsmedaille sowie dem Karl-Truppenkreuz ausgezeichnet. Am 29. September 1919 wurde er in ein definitives Dienstverhältnis bei der Gendarmerie übernommen.

In einem Grenzgefecht bei Maltern am 19. September wurde Patrouillenleiter Leopold FLEISCHHACKER (* 03. 10. 1897, Groß-Siegharts, NÖ) aus Hochneukirchen Nr. 14 vom Posten Hochneukirchen durch einen Bauchschuss schwer verletzt und verstarb am 20. September in Hochneukirchen. Er wurde am 23. September 1921 auf dem Friedhof Wöllersdorf (Gruppe Nord Nr. E23) begraben. Sein Schicksal ist besonders tragisch. Fleischhacker war erst seit 23. Juli 1921 mit Olga (geb. Dormayer) aus Wöllersdorf verheiratet. Nach einer Ausbildung zum Kunststicker diente Fleischhacker vom 15. Oktober 1915 bis 3. Februar 1918 beim k.u.k. IR Nr. 49 und erreichte den Dienstgrad Zugsführer. Vom 4. Februar 1918 bis 20. Jänner 1919 war er Ersatzgendarm. Er wurde mit der Bronzenen Tapferkeitsmedaille und dem Karl-Truppenkreuz ausgezeichnet. Am 21. Jänner 1919 trat er als Probegendarm beim Landesgendarmeriekommando in Wien ein. Mit 1. Februar 1920 erfolgte die Definitivstellung als Gendarm und am 1. März 1921 die Ernennung zum Patrouillenleiter.

Patrouillenleiter Ernst Johann FUNKE (* 08. 01. 1893, Linz) aus Wien 8, Lederergasse 25 vom Bahngendarmeriekommando Wien, der mit der Kolonne 3 einmarschiert war, wurde bei einem Überfall ungarischer Freischärler auf die Gendarmerieexpositur in Zagersdorf in der Nacht vom 6. auf den 7. September durch eine Handgranate getötet. Er wurde am 12. September 1921 auf dem Wiener Zentralfriedhof beerdigt (Gruppe 86 Reihe 10 Nr. 18). Das Grab wurde aufgelassen. Funke war verheiratet mit Stefanie (geb. Holl) und hinterließ seine am 17. 06. 1918 geborene Tochter Margarethe. Funke, vor seiner Militärdienstzeit Privatbeamter, rückte am 7. September 1914 freiwillig zum IR Nr. 84 in Wien ein. Er wurde zunächst in der Telegraphenabteilung im Brückenkopf Wien verwendet, ehe er am 18. Juni 1915 zur Gebirgstelegraphenabteilung IV Predazzo versetzt wurde. Am 1. Jänner 1916 wurde er zur 2./IV. ResBaon IR Nr. 37 transferiert, wo er mit 1. März 1916 zum Titulargefreiten und mit 2. Oktober zum Titularkorporal befördert wurde. Nach Dienstleistung bei der 14./k.u.k. Telegraphenregiment seit 15. November 1916 wurde er ab 18. August 1917 in verschiedenen Feldersatzkompanien dieses Regimentes verwendet. Am 3. Jänner 1919 wurde er infolge Demobilisierung aus der aktiven Dienstleistung entlassen. Er wurde mit der Silbernen Tapferkeitsmedaille 2. Klasse ausgezeichnet.

Am 28. Oktober schossen Freischärler den Patrouillenleiter Anton HABERLER (* 11. 02. 1894, Klein-Schweinbarth, NÖ) aus Prellenkirchen Nr. 151 vom Posten Asparn an der Zaya, diensteingeteilt in der Gendarmerieexpositur Prellenkirchen, während einer Patrouille beim Überqueren ungarischen Gebietes an der Grenze bei Edelstal an. Kurz darauf erlag er seinen schweren Verletzungen. Er wurde am 30. Oktober 1921 auf dem Friedhof Prellenkirchen begraben. Das Grab wurde, obwohl es als Ehrengrab gewidmet war, aufgelassen. Haberler war seit 21. Juni 1920 mit Maria (geb. Völgyfy), Tochter des regens chori in Hainburg, verheiratet. Haberler erlernte den Beruf des Schuhoberteilerzeugers und diente während des Ersten Weltkrieges vom 25. Dezember 1914 bis 4. Oktober 1918 bei der k.u.k. Sanitäts-Stammkompanie Nr. 25 in Sarajewo. Er wurde mit dem Eisernen Verdienstkreuz mit der Krone am Bande der Tapferkeitsmedaille, dem Eisernen Verdienstkreuz am Bande der Tapferkeitsmedaille und der Silbernen Ehrenmedaille vom Roten Kreuz ausgezeichnet. Am 5. März 1919 wurde er im Range eines Rechnungsunteroffiziers 1. Klasse als Probegendarm beim Landesgendarmeriekommando Wien aufgenommen. Seine Definitivstellung als Gendarm erfolgte mit 15. März 1920, am 1. Oktober wurde er zum Patrouillenleiter ernannt.

Patrouillenleiter Johann HADER, im Zivilberuf Kellner, war ledig. Er diente vom 1. August 1916 bis 8. November 1918 im k.u.k. IR Nr. 84 und wurde mit dem Karl-Truppenkreuz ausgezeichnet. Am 20. Jänner 1919 trat er seinen Dienst als Probegendarm beim Landesgendarmeriekommando Wien an. Mit 1. Februar 1920 wurde sein Dienstverhältnis als Gendarm definitiv und am 1. August 1920 erfolgte die Ernennung zum Patrouillenleiter. Er verunglückte am 3. November 1921 nahe der Platzermühle bei Thomasberg bei einem Unfall mit einem Bundesheer-Mannschaftstransportwagen tödlich und wurde am 5. November 1921 auf dem Friedhof Wiener Neustadt begraben (Gruppe A Feld 3 Nr. 6-9).

Patrouillenleiter Karl HEGER (* 22. 11. 1894, Mährisch Trübau/Moravská Trebová, damals Bez. Mährisch Trübau, CZ) vom Posten Gaweinstal erlitt in einem Rückzugsgefecht bei Agendorf (Ágfalva) am frühen Morgen des 8. September 1921 einen Bauchschuss und wurde in das Krankenhaus Wiener Neustadt eingeliefert, wo er am 10. September verstarb. Er wurde am 12. September 1921 auf dem Friedhof Wiener Neustadt (Gruppe A Feld 3 Nr. 6-9) beerdigt. Heger war ledig. Nachdem er den Beruf des Kellners erlernt hatte, diente Heger vom 1. August 1914 bis 25. Juli 1918 im k.u.k. IR Nr. 93, ehe er am 7. November 1918 als Probegendarm beim Landesgendarmeriekommando Wien eintrat. Nach Absolvierung der Probeverwendung u. a. beim Landesgendarmeriekommando in Brünn wurde er mit 1. August 1919 definitiv als Gendarm übernommen. Ein Jahr später erfolgte seine Ernennung zum Patrouillenleiter.

Der Bierbrauer Johann HOFER war ledig. Er diente vom 15. Oktober 1915 bis 15. Juni 1916 beim k.k. LIR Nr. 24 und vom 16. Juni 1916 bis 31. Oktober 1918 beim k.k. Landsturminfanterieregiment Nr. 2. Er wurde mit der Silbernen Tapferkeitsmedaille 2. Klasse mit einer Spange (2-malige Verleihung), der Bronzenen Tapferkeitsmedaille und dem Karl-Truppenkreuz ausgezeichnet. Am 24. Februar 1919 trat er seinen Dienst als Probegendarm beim Landesgendarmeriekommando Wien an. Sein Dienstverhältnis als Gendarm wurde mit 1. März 1920 definitiv, die Ernennung zum Patrouillenleiter erfolgte am 1. November 1920. Er verunglückte am 3. November 1921 nahe der Platzermühle bei Thomasberg bei einem Unfall mit einem Bundesheer-Mannschaftstransportwagen tödlich und wurde am 5. November 1921 auf dem Friedhof Wiener Neustadt begraben (Gruppe A Feld 3 Nr. 6-9).

Bei einem Überfall auf die Gendarmerieexpositur am Meierhof Apetlon in den frühen Morgenstunden des 25. März 1922 wurde Patrouillenleiter Johann JÜTTNER (* 26. 07. 1892, Spillendorf/Oborná, damals Bez. Freudenthal, Österr. Schlesien, CZ) aus Hadersdorf, Hauptstraße Nr. 5, vom Posten Maria Brunn bei Hadersdorf/Weidlingau durch einen Brustschuss so schwer verwundet, dass er wenig später seinen Verletzungen erlag. Er wurde am 30. März 1922 auf dem Friedhof Wiener Neustadt begraben (Gruppe A Feld 3 Nr. 6-9). Der gelernte Tischler war seit 14. Mai 1921 mit Theresia (geb. Hermann) verheiratet. Jüttner diente vom 15. Oktober 1912 bis 30. Oktober 1918 beim k.u.k. IR Nr. 1 und wurde mit der Bronzenen Tapferkeitsmedaille mit zwei Spangen (3-malige Verleihung), dem Karl-Truppenkreuz, der Verwundetenmedaille, dem Militärdienstzeichen für Unteroffiziere und Mannschaften 3. Klasse und dem Erinnerungskreuz 1912/13 ausgezeichnet. Am 30. Oktober 1918 trat er seinen Dienst als Probegendarm beim Landesgendarmeriekommando Wien an. Sein Dienstverhältnis als Gendarm wurde am 1. November 1919 definitiv, am 1. August 1920 erfolgte die Ernennung zum Patrouillenleiter.

Patrouillenleiter Arnold Wilhelm August MOSCH (* 24. 02. 1895, Ebreichsdorf, NÖ) aus Wien 7, Siebensterngasse 25 vom Bahngendarmeriekommando Wien wurde in einem Rückzugsgefecht bei Agendorf (Ágfalva) am frühen Morgen des 8. September 1921 schwer verwundet. Er dürfte schwer verwundet in Gefangenschaft geraten und in das Krankenhaus Ödenburg gebracht worden sein, wo er verstarb. Mosch war seit 18. November 1920 mit Maria (geb. Mayerhofer) verheiratet. Nach einer Ausbildung zum Schlosser diente Mosch während des Ersten Weltkrieges ab Oktober 1915 im k.u.k. IR Nr. 3, zwischenzeitlich auch im k.u.k. IR Nr. 84, erreichte den Dienstgrad Korporal und wurde mit der Bronzenen Tapferkeitsmedaille sowie dem Karl-Truppenkreuz ausgezeichnet.

Der Kutscher Josef SIEGEL war seit 8. Februar 1920 mit Josefa (geb. Bayer) verheiratet und hinterließ seine am 23. April 1921 geborene Tochter Johanna Josefa. Er diente vom 13. Dezember 1913 bis zum 20. August 1918 im k.u.k. Dragonerregiment Nr. 2. und wurde mit der Silbernen Tapferkeitsmedaille 1. und 2. Klasse, zweimal mit der Bronzenen Tapferkeitsmedaille, dem Karl-Truppenkreuz und der Verwundetenmedaille ausgezeichnet. Am 13. Dezember 1918 trat er seinen Dienst als Probegendarm beim Landesgendarmeriekommando Wien an. Sein Dienstverhältnis als Gendarm wurde am 15. Dezember 1919 definitiv, am 1. August 1920 erfolgte die Ernennung zum Patrouillenleiter. Er verunglückte am 3. November 1921 nahe der Platzermühle bei Thomasberg bei einem Unfall mit einem Bundesheer-Mannschaftstransportwagen tödlich und wurde am 5. November 1921 auf dem Friedhof Wiener Neustadt begraben (Gruppe A Feld 3 Nr. 6-9).

Rayonsinspektor Michael TRATTNER (* 07. 07. 1893, Maria Jeutendorf, NÖ) aus Jeutendorf Nr. 34 vom Gendarmerieposten St. Pölten und Patrouillenleiter Karl Stadler gerieten gegen 2200 Uhr bei der Kreuzung am Ostrand von St. Margarethen in einen Hinterhalt. Trattner, vor seinem Militärdienst lediger Bauer, wurde am 25. August 1914 zur aktiven Dienstleistung in der k.u.k. Armee zum k.u.k. Dragonerregiment Nr. 15 eingezogen, wo er bis 31. Jänner 1916 diente und den Dienstgrad Titular-Korporal erreichte. Am 1. Februar 1916 wurde er als Probegendarm beim k.k. Landesgendarmeriekommando Wien übernommen. Am 1. Februar 1917 wurde er nach einjähriger Probezeit mit dem Dienstgrad Führer (entspricht bei der Infanterie dem Zugsführer) definitiv zum k.k. Landesgendarmeriekommando Wien versetzt. Nach der Beförderung zum Vizewachtmeister (entspricht dem späteren Patrouillenleiter) am 27. November 1918 erfolgte mit 1. Jänner 1921 die Ernennung zum Rayonsinspektor. Michael Trattner wurde in seine Heimatgemeinde Jeutendorf überführt, wo er am 4. September beerdigt wurde.

Zivile Tote

Im Kampf um das Burgenland kamen 17 Zivilpersonen ums Leben. Gleich zu Beginn fiel ein Mann offenbar seiner Neugier zum Opfer, als er sich dem Einmarsch einer Gendarmeriekolonne anschloss und dabei tödlich verwundet wurde. Eine Frau, ein Mann und ein Kind gerieten in Kampfhandlungen und ein Mann starb bei einem Unfall mit einem Bundesheer-Mannschaftstransportwagen, auf dem er mitgefahren war. Ein Angehöriger einer Ortswehr starb beim Kampf gegen eine Bande. Die anderen elf Männer fielen Morden zum Opfer.

Stephan (István) BARANYAI (* 1875), der in der Romasiedlung (heute Gelände des ESV Dobersdorf: 47° 01’ 13” N, 16° 08’ 20” E) lebte, wurde am 14. September 1921 an der Straße zwischen der Putzmühle bei Dobersdorf und dem Ort Dobersdorf (heute Lafnitzweg) gegen 1900 Uhr von Freischärlern mit mehreren Schüssen ermordet. Ein Motiv für das Verbrechen konnte nicht ermittelt werden. Nach Aufnahme der Tat in St. Gotthard wurde der Ermordete auf Kosten der Gemeinde am 16. September 1921 in Dobersdorf beerdigt. Baranyai, der kriegsinvalid war, hinterließ seine Ehefrau Susanna mit acht unversorgten Kindern. Sein Grab wurde aufgelassen. Die Lage ist unbekannt.

Am 7. September wurde der beinamputierte Kriegsheimkehrer Johann BAUMGARTNER (jun.) (* 13. 11. 1891, Salmannsdorf, B) aus Salmannsdorf Nr. 39 von Freischärlern aus seinem Haus entführt. Er wurde der Spionage zugunsten der österreichischen Gendarmerie bezichtigt und etwa 150 Meter vom Gasthaus Hollenthonner (heute Kirchschlager Straße 6) in Pilgersdorf entfernt an einem Apfelbaum (heute Bereich Ägydiplatz 47° 26’ 27” N, 16° 20’ 59” E) aufgehängt. Er wurde am 9. September auf dem Friedhof von Salmannsdorf beerdigt. Baumgartner war ledig. Sein Grab wurde aufgelassen. Die Lage ist unbekannt. An ihn erinnert eine Gedenktafel beim Kriegerdenkmal in Salmannsdorf (47°24’ 36” N, 16° 19’ 20” E). Im April 1925 wurde Gustav Lederer in Oberpullendorf verhaftet. Er wurde der Mittäterschaft am Mord an Baumgartner beschuldigt.

Der Kaufmann Emanuel (Meir) BLUM (* 14. 12. 1898, Krumbach, NÖ) aus Krumbach wurde bei einem Unfall mit einem Bundesheer-Mannschaftstranportwagen am 3. November 1921 nahe der Platzermühle bei Thomasberg getötet. Blum war ledig. Er wurde vermutlich auf dem israelitischen Friedhof in Lackenbach beerdigt. Die Lage seines Grabes ist unbekannt.

Der Wiener Gemeindebedienstete und Maurergehilfe Johann BOBR (* 29. 12. 1899, Wien) aus Wien 15, Beingasse 33 wurde an der Allhauer Lafnitzbrücke am 28. August, als er sich dem Einmarsch der Gendarmeriekolonne 8 anschloss, durch einen Bauchschuss schwer verletzt. Er wurde zunächst in die Stukitzmühle (heute: Großschedlmühle, 47° 17’ 23” N, 16° 04’ 00” E) gebracht und dann in das Krankenhaus Hartberg in der Grazer Vorstadt Nr. 53 eingeliefert, wo er am 29. August seiner Verletzung erlag. Am 31. August wurde er auf dem Friedhof von Hartberg begraben. Das Grab existiert heute nicht mehr, die Lage ist unbekannt. Johann Bobr war ledig.

Am 26. September 1921 wurde Johann BRUNNER (* 20. 04. 1900, Henndorf, B) in der Nähe seines Elternhauses in Henndorf Nr. 113 gegen Mitternacht von einem ungarischen Banditen ohne Grund niedergeschossen. Er erlitt einen tödlichen Bauchschuss. Brunner war ledig. Er wurde am 28. September 1921 auf dem Friedhof Maria Bild beerdigt. Sein Grab wurde aufgelassen. Die Lage ist unbekannt.

„DEUTSCH“ wurde am 7. Oktober 1921 im Wald nahe der österr.-ung. Staatsgrenze (heute Landesgrenze Niederösterreich-Burgenland) gefangen genommen, gefoltert und im Haus Donnerskirchen, Hauptstraße 40 (damals Haus Koller, Nr. 137) festgehalten. Ein Fluchtversuch scheiterte. Augenzeugenberichten zufolge soll „Deutsch“ von mehreren Personen gesehen worden sein, als er vom Zugsführer einer ungarischen Bande namens Sarkössy und drei weiteren Freischärlern in Richtung des Steinbruches vor Schützen am Gebirge (nahe der Nordspitze des Tiergartens 47° 53’ 19” N, 16° 37’ 40” E) geführt wurde. Einer der Zeugen gab an, dass er etwa eine halbe Stunde nach der Begegnung aus dem Steinbruch einen Schuss hörte. Auer zitiert das Tagebuch des Alfred Bayer aus Donnerskirchen, in dem dieser angibt, dass der „Jude“ (ein Name wird nicht genannt) am 10. Oktober erschossen worden sei. Im Bericht des Gendarmerie-Revierinspektors Franz Hofmann ist die Wahrnehmung der Tagelöhnerin Theresia Hauser aus Donnerskirchen vermerkt, dass der Gefangene am 10. Oktober von (insgesamt) drei Banditen in den westlich von Donnerskirchen befindlichen Wald geführt wurde. Die Identität des „Deutsch“ konnte nie restlos geklärt werden, ebenso sein genauer Bestattungsort auf dem israelitischen Friedhof in Eisenstadt.

Josef GRATZL (* 13. 12. 1890, Winten, B); Bauer in Winten Nr. 9 erlitt bei einem Überfall ungarischer Freischärler auf Eberau am 7. November 1921 einen Bauchschuss, dem er in den frühen Morgenstunden des 8. November erlag. Er wurde am 9. November auf dem Friedhof Eberau/Kulm beerdigt. Das Grab wurde aufgelassen. Die Lage ist unbekannt. Gratzl war seit 4. Februar 1914 mit Maria (geb. Stangl) verheiratet und hinterließ seine Tochter Berta.

Am 2. September wurde der Bauer Franz GRENAUER (* 12. 08. 1896, Aschau, B) aus Aschau Nr. 33 rund 375 Meter von der Grenze entfernt beim Gehöft „Eichbauer“ (47° 25’ 32” N, 16° 11’ 35” E) in der Gemeinde Offenegg auf österreichischem Boden von Freischärlern vom Rad geschossen. Er war auf seinem Fahrrad nach Offenegg unterwegs, um Bretter zu kaufen, weshalb er einen größeren Betrag Bargeld mit sich führte. Er wurde am 3. September in Aschau begraben. Grenauer war ledig. Das Grab wurde 1973 aufgelassen.

In Bruckneudorf geriet am 21. Oktober der Volksschüler Karl HORNIAK (* 01. 12. 1914, Prag/Praha, CZ), während er eine Kuh hütete, in Kampfhandlungen und erlitt einen tödlichen Herzschuss. Sein Leichnam konnte erst am folgenden Tag geborgen werden. Das Sterbebuch Bruck an der Leitha vermerkt dazu: „Wurde am 21. 10. in der Sappe [Ortsangabe; Anm.: 48° 00’ 50” N, 16° 46’ 45” E] erschossen und konnte erst am 22. Oktober geborgen werden. Mit behördlicher Einwilligung. Opfer des Kampfes der Reichswehr gegen die ungar. Banditen.“ Karl Horniak wurde am 24. Oktober 1921 in Bruck an der Leitha beerdigt. Das Grab wurde aufgelassen. Die Lage ist unbekannt.

Bei einem Überfall auf den Meierhof Apetlon (47° 43’ 21” N, 16° 49’ 41” E) wurde am 4. März 1922 gegen 0230 Uhr der 63jährige Nachtwächter Christian HORVATH (* 25. 03. 1859, Apetlon, B) von einer ungarischen Bande, die vom Meierhof „Mexiko“ gekommen war, erschlagen. Horvath hinterließ seine Ehefrau Katharina. Er war Vater von sechs Kindern. Christian Horvath wurde in Apetlon beerdigt. Das Grab existiert noch, ebenso wie das sog. „Nachtwächtermarterl“ an der Ecke Quergasse/Wasserzeile) in Apetlon (47° 44’ 31” N, 16° 49’ 47” E).

Am 3. oder 7. Oktober geriet Maria HORVATH (geb. MAHAL, * 05. 03. 1856, Polzice/Pollschitz, CZ; seit 23. 02. 1901 verw. SACHS) aus Bruckneudorf in einer Schießerei auf dem Gelände des Brucker Lagers zwischen die Fronten, wurde durch einen Bauchschuss schwer verletzt und starb einige Tage später an ihren Verletzungen (14. Oktober 1921, 2300 Uhr). Der Eintrag im Totenbuch von Bruck an der Leitha vermerkt zu den näheren Umständen: „wurde, als sie ihre Behausung in Királyhida verließ, bei dem Feuer- und Granatschießen zwischen unserer Reichswehr und den ungarischen Banditen schwer verwundet.“ Maria Horvath, die in zweiter Ehe seit 20. August 1916 mit Kaspar Horvath verheiratet war, wurde am 16. Oktober 1921 in Bruck an der Leitha beerdigt. Das Grab wurde aufgelassen. Die Lage ist unbekannt.

Der Kreisnotär Josef ILLÉS wurde am 21. Oktober 1887 in Sárvár (Kotenburg, auch: Rotenturm an der Raab; ca. 23 km östlich von Szombathely) geboren. Die Ungarn warfen ihm vor, mit österreichischen Behörden in Verbindung zu stehen. Zunächst konnte er nach Güssing fliehen, von wo er nach Fürstenfeld gebracht werden sollte. Nachdem die ungarischen Gendarmen St. Michael verlassen hatten, kehrte er allerdings in seine Kanzlei zurück, wo er am 30. August 1921 von den überraschend zurückgekehrten Gendarmen verhaftet wurde. Die Gendarmen brachten Illés allerdings nicht nach Szombathely vor Gericht, sondern ins Bandenhauptquartier nach Kirchfidisch ins Gasthaus Oswalds Nachfolger. Dort lieferten sie ihn einem Oberleutnant Bronayi aus, der die den Banden zugeordneten Gendarmen Burianski und Jvanci (auch Ipacs) beauftragte, Illés zu erledigen. Bei Einbruch der Dunkelheit ermordeten sie ihn durch einen Genickschuss nahe einer Ziegelei bei Kohfidisch (Bereich um die Mischendorfer Kreuzung 47° 10’ 54” N, 16° 20’ 18” E), wo sie den Leichnam liegen ließen. Am 1. September gegen 0400 Uhr begaben sich der Regimentsarzt sowie der Kreisarzt von Großpetersdorf, Dr. Stello, an den Tatort und veranlassten die Überführung des Leichnams in die Totenkammer von Kirchfidisch. Illés wurde am 8. September 1921 in Güssing beerdigt. Das Grab wurde 1975 aufgelassen. Illés hinterließ seine Witwe Rosa (geb. Schalk, verh. 26. 08. 1913) mit drei Kleinkindern (Josef * 29. 07. 1914, Irene * 15. 05. 1916, Nikolaus * 29. 11. 1917). An den Ermordeten erinnert ein 1991 aufgestellter Gedenkstein vor dem Brunnen in St. Michael (47° 07’ 44” N, 16° 16’ 19” E).

Franz (Ferenc) PATAKI, der ursprünglich Schnellbach hieß, wurde am 30. Juni 1872 in Márkó (Markusdorf) im damaligen Komitat Veszprém geboren. Er war seit 1917 Pfarrer von Pernau (Pornóapáti), zuvor von 1905 bis 1917 Pfarrer in Gerersdorf bei Güssing. Am 16. Oktober verbreitet die Kronen-Zeitung einen Bericht der „Politischen Korrespondenz“ über die Entführung und Ermordung dieses österreichfreundlichen ungarischen Pfarrers: „Der römisch-katholische Pfarrer Pataki von Barnau [Pernau, Pornóapáti; Anm.] im Burgenland ist Freitag den 7. d. [7. Oktober 1921; Anm.] im Walde von Narsin [Nárai, westl. Szombathely; Anm.] auf ungarischem Boden, etwa in der Mitte zwischen Steinamanger und der neuen Grenze, ermordet und ausgeraubt aufgefunden worden. Sein Kopf zeigte mehrere Wunden, die Oberarme waren durch Kolbenhiebe gebrochen und der Mund mit Gras und Moos angefüllt. Der Pfarrer war im Walde erwürgt und erstickt worden.“ Das Grab Patakis befindet sich auf dem Friedhof von Pornóapáti (47° 09’ 16” N, 16° 27’ 58” E).

Der Praktikant Hugo SCHINDLER (* 1903, Gattendorf, B) wurde am 5. Oktober 1921 um 1700 Uhr von Friedrich-Freischärlern aus der Lederfabrik des Leopold Spitzer in Eisenstadt, Unterbergstraße Nr. 16, wo er auch wohnte, entführt. Seine Leiche wurde am 1. Dezember im Gemeindegebiet von Gschieß (Schützen am Gebirge) etwa in der Mitte der westlichen Tiergartenmauer gefunden. Die vor Ort anwesende Eisenstädter Gerichtskommission stellte in dem vom Rumpf getrennten Kopf ein großes Loch fest, das mutmaßlich von einem Kolbenhieb herrührte und damit einen Mord nahelegte. Der Lederfabrikant Leopold Spitzer sowie sein Arbeiter Johann Pötzlbauer erkannten die Schuhe und Kleiderreste als die von Schindler am Tag der Entführung getragenen. Da die Leiche stark verwest war, konnte ein Todeszeitpunkt nicht mehr ermittelt werden. Alle vorliegenden Dokumente gehen vom 6. Oktober 1921, also dem Tag nach der Entführung aus. Der Leichnam wurde in die Totenkammer von Gschieß überführt und dort eingesargt. Hugo Schindler fand seine letzte Ruhestätte offenbar auf dem israelitischen Friedhof von Eisenstadt.

Josef SCHLÖGL (* 20. 01. 1894, Steinbach, B) aus Steinbach Nr. 5 wurde am 5. September, als er Kühe hütete, im Raum Pilgersdorf von Freischärlern durch einen „zufälligen Maschinengewehrschuss“ (?) tödlich verwundet. Er war ledig. Sein Grab auf dem Friedhof Steinbach wurde aufgelassen.

Der Bindermeister und Gastwirtssohn Ferdinand SCHMIDT (* 14. 05. 1899, Neudauberg) aus Neudauberg Nr. 95 erlitt am 28. August beim Haus Goger, Burgauberg 20 (heute: Landstraße 12, 47° 09’ 24” N, 16° 07’ 27” E), an einer Straßensperre der Freischärler einen tödlichen Herzschuss. Das Grazer Tagblatt berichtet, Schmidts Leiche wäre in einem Gebüsch versteckt aufgefunden worden. Seine Schuhe, die Uhr und eine Goldkette seien ihm geraubt worden. Auch sein Fahrrad blieb verschwunden. Schmidt war Protestant und wurde durch den evangelischen Pfarrer von Fürstenfeld am 30. August in Neudau beerdigt. Er war ledig. Sein Grab wurde um 2000 aufgelassen. Der Grabstein befindet sich heute auf einem Privatgrundstück in Stegersbach. An Schmidt erinnert ein kleiner Gedenkstein (1991) bei der Landstraße Nr. 14 (47° 09’ 15” N, 16° 07’ 21” E).

Moses WIESENFELD wurde am 10. Juli 1890 in Rozwadów, damals Bez. Nisko, Galizien (PL), geboren. Als Wohnort wurde Mielec angegeben. Er war israelitischen Glaubens, ledig und lebte als Kaufmann (Wirkwarenhändler) in Wien 2, Negerlegasse 4. Im August 1921 reiste er zum Besuch seiner Verwandten nach Makó (20 km östl. Szeged, Ungarn). Auf der Rückfahrt von Budapest nach Wien am 30. August 1921 wurde er in der Station Zurndorf, die zu dieser Zeit auf der ungarischen Seite der Demarkationslinie zwischen der durch österreichische Gendarmerie besetzten Zone A und der Zone B lag, von Banditen, die Offiziersuniformen trugen, aus dem Zug geschleppt und ermordet. Wiesenfeld soll einen bedeutenden Geldbetrag (40 000 tschechische Kronen und 40 000 Deutsche Mark) bei sich gehabt haben, weshalb von einem Raubmord ausgegangen werden muss. Über den Ort der Beerdigung sind keine Angaben bekannt. Möglicherweise wurde er in seine Heimat überführt

Opfer von Bruck/Leitha, Kirchschlag, Pinggau und Edlitz

Vier größere Ereignisse forderten jeweils mehrere Todesopfer unter den Soldaten des Bundesheeres, aber auch unter der Zivilbevölkerung. Das waren die Kämpfe bei Bruck/Leitha, Bruckneudorf sowie Parndorf, bei Kirchschlag sowie die Unfälle bei Pinggau und Edlitz.

Die Toten von Bruck, Bruckneudorf und Parndorf

Bei den damaligen Kampfhandlungen in diesem Raum starben die Soldaten

- Wehrmann Otto FUCHS (* 06. 01. 1900, Wien),

- Wehrmann Emil GROSZ (* 09. 02. 1888, Jägerndorf/Krnov, damals Bez. Jägerndorf, Österr. Schlesien, CZ),

- Wehrmann Ferdinand Gustav KUB (* 26. 06. 1883, Wien),

- Wehrmann Josef PEKAREK (* 10. 03. 1902, Wien).

und die Zivilpersonen

- Karl HORNIAK (* 01. 12. 1914, Prag/Praha, CZ) und

- Maria HORVATH (geb. MAHAL, * 05. 03. 1856, Polzice/Pollschitz, CZ; seit 23. 02. 1901 verw. SACHS).

Die Toten von Kirchschlag

Am 5. September 1921 ereignete sich an der alten Staatsgrenze zwischen Österreich und Ungarn östlich Kirchschlag ein Gefecht zwischen Soldaten des II./IR 5 des Österreichischen Bundesheeres und anstürmenden ungarischen Freischärlern unter dem Kommando von Oberleutnant Árpád Taby. Dabei fanden zehn österreichische Soldaten den Tod:

- Wehrmann Franz FELLNER (* 15. 08. 1893, Wien),

- Wehrmann Anton Josef GRUBER (* 15. 12. 1898, Wien),

- Wehrmann Franz JIRKA (* 10. 09. 1893, Deutsch Beneschau/Benešov nad Cernou, damals Bez. Kaplitz, CZ),

- Wehrmann Josef JUNG (* 04. 11. 1898, Wien),

- Wehrmann Ferdinand KAMPER (* 13. 12. 1899, Wien),

- Wehrmann Anton KRAFT (* 26. 02. 1897, Zistersdorf, NÖ),

- Wehrmann Hugo Vinzenz MLADENKA (* 10. 07. 1900, Wien),

- Wehrmann Franz ROSENAUER (* 01. 08. 1900, Wien),

- Schwarmführer Franz Eduard SAMOTNY (* 17. 02. 1891, Wien) und

- Wehrmann Siegmund SMRCKA (* 02. 05. 1892, Wonschowetz/Onšovec, damals Bez. Ledec, CZ).

Die Verunglückten von Pinggau

Als in der Nacht vom 31. Oktober auf den 1. November 1921 der Wachposten beim Schäffernsteg südöstlich von Haideggendorf heftigen Angriffen der Freischärler ausgesetzt war, wurde ein Zug der 2./AJR Nr. 9 unter dem Kommando von Offiziersstellvertreter Lorenz Erlinger von Hartberg aus zur Verstärkung in Marsch gesetzt. Nach einem Riss der Antriebskette sowie Versagen der Bremsen stürzte der mit 30 Mann besetzte Mannschaftstransportwagen bei der Brücke über die Aspangbahn nahe der Haltestelle Pinggau-Markt über eine Böschung und kippte um. Elf Soldaten fanden den Tod, alle anderen wurden unterschiedlich schwer verletzt.

Bei den Todesopfern handelt es sich um:

- Wehrmann Anton ACHTNER (* 24. 08. 1901, Graz),

- Offiziersstellvertreter Lorenz ERLINGER (* 06. 08. 1891, Vordernberg, ST),

- Wehrmann Florian HAIDEN (* 04. 05. 1898, Frannach, ST),

- Wehrmann Josef HAMPERL (* 19. 02. 1902, Wien),

- Wehrmann Johann KERN (* 11. 01. 1897, Graz),

- Wehrmann Heinrich KLECKER (* 03. 10. 1898, Wien),

- Schwarmführer Karl KOSSI (* 11. 08. 1895, Graz),

- Wehrmann Franz LEHNERT (* 28. 08. 1878, Graz),

- Wehrmann Karl LÖTSCH (* 02. 11. 1885, Graz),

- Wehrmann Josef SENGER (* 19. 11. 1900, Graz),

- Wehrmann Rudolf TERNOVEC (* 29. 03. 1902, Graz).

Die Verunglückten von Edlitz/Platzermühle

Am 3. November 1921 ereignete sich etwa fünf Kilometer südlich von Edlitz bei der Platzermühle im Gemeindegebiet von Thomasberg ein Unfall mit einem Mannschaftstransportwagen des Bundesheeres, der Ablösen nach Kirchschlag bringen sollte. Sieben Soldaten wurden dabei getötet, weitere sieben verletzt. Darüber hinaus starben drei Gendarmen und ein Zivilist.

Bei den Toten handelte es sich um die Soldaten

- Wehrmann Otto HOLL (* 02. 11. 1896, Wien),

- Wehrmann Ferdinand HRDLICZKA (* 07. 09. 1888, Wien),

- Wehrmann Wenzel KOCMATA (* 18. 11. 1894, Lhotitz/Lhotice, damals Bez. Budweis, CZ),

- Wehrmann Richard KYÁNEK (* 30. 03. 1889, Jamnitz/Jemnice, damals Bez. Mähr. Budwitz, CZ),

- Wehrmann Franz MAYER (* 07. 10. 1877, Schüttenhofen/Sušice, damals Bez. Schüttenhofen, CZ),

- Zugsführer Otto RETHALER (* 14. 01. 1897, Tulln, NÖ) und

- Generalstabsarzt (GStbA) a.D. Dr. Eugen TURNOWSKY (* 22. 07. 1871, Julienhof, Ortsteil von Deutschbrod/Havlíckuv Brod, damals Bez. Deutschbrod, CZ),

die Gendarmen

- Johann HADER,

- Johann HOFER und

- Josef SIEGEL,

sowie dem, bei diesem Transport mitgefahrene Zivilisten Emanuel (Meir) BLUM (* 14. 12. 1898, Krumbach, NÖ).

Oberst dhmtD i.R Prof. Dr. Jörg Aschenbrenner, war Chefredakteur des TRUPPENDIENST; Ministerialrat i.R. Oberst dhmfD a.D. Mag. Martin Senekowitsch.

Literatur

Aschenbrenner, Jörg et al.: Der Kampf um das Burgenland. Der Einsatz von Gendarmerie und Bundesheer, Wien 2023, 400 Seiten, 160 x 235 mm, 1 doppelseitige Kartenbeilage. ISBN 978-3-200-08826-9. Link zum Buch

Burgenland 1921. Die österreichischen Todesopfer der Landnahme, BMLV, Wien 2024 (erhältlich bei Militärkommando Burgenland: Amtsdirektor Oberstleutnant Alexander Kovacs, alexander.kovacs@bmlv.gv.at, 050201 15 40 110).