Deutsche Westfront 1915 bis Ende 1917

Nach dem Ende der deutschen Flandern-Offensive im November 1914 hatte die Westfront ihren klassischen Verlauf angenommen, den sie annähernd vier Jahre beibehalten sollte.

Sie begann östlich von Nieuwpoort an der Kanalküste, erstreckte sich über Flandern, wo sie einen Bogen um die von den Alliierten gehaltene Stadt Ypern machte, lief weiter durch das Artois, drehte bei Noyon von südlicher in östliche Richtung, durchzog die Champagne, das unwegsame Waldgebirge der Argonnen, machte einen Bogen um die Festung Verdun, setzte sich fort durch die Woëvre-Ebene, wieder in südlicher Richtung, bis an die Maas, wo sie einen scharfen Knick nach Westen machte und den so genannten St.-Mihiel-Bogen bildete. Von dort folgte sie durch Lothringen und die Vogesen annähernd der Reichsgrenze bis zur Schweiz.

Entscheidend für den Ausgang des Krieges war für den Chef der deutschen Obersten Heeresleitung (DOHL), General Erich von Falkenhayn, die Front in Frankreich und Belgien. Allerdings stellten der Osten und der Südosten (Serbien) während des ganzen Jahres 1915 so hohe Anforderungen an das deutsche Potenzial, dass man sich im Westen auf das Standhalten beschränken musste.

Das alleine aber war schon schwer genug, denn die deutsche Front sah sich dort massiven Angriffen der Alliierten ausgesetzt. Insbesondere Frankreich war daran gelegen, die Deutschen so rasch wie möglich wieder aus den besetzten Gebieten zu vertreiben. Die kleine britische Armee wuchs langsam, aber anhaltend: Im August 1914 war sie mit vier Infanteriedivisionen auf dem Kontinent erschienen, zählte bei Jahresende bereits deren elf und verstärkte sich bis zum Juni 1915 auf 22.

Das Jahr 1915

Um die Jahreswende 1914/15 startete der französische Oberbefehlshaber, General Joseph Joffre, eine Reihe von Angriffen - ohne klaren Schwerpunkt - von Flandern bis zu den Vogesen. Abgesehen von schweren Verlusten kam dabei nichts heraus, wobei die Einbußen des Angreifers noch merklich über denen des Verteidigers lagen. Es zeigte sich, dass das Massenfeuer der Artillerie mit anschließendem Infanteriesturm nicht genügte, um einen entschlossenen Verteidiger zu überwältigen.

Ein Vordringen von wenigen hundert Metern konnte schon als Erfolg gelten, und selbst solche bescheidenen Eroberungen gingen meist durch Gegenangriffe wieder verloren. Geländebesitz war nicht mehr wie in der klassischen Taktik ein Mittel zum Erreichen des Gefechtszweckes, sondern wurde zum Zweck an sich, der in der Logik dieses Krieges schwerste Menschenopfer rechtfertigte. Da die Kämpfe an der Westfront fast durchwegs taktisch und erst recht operativ resultatlos blieben, gewöhnte man sich daran, Erfolge im Verlustverhältnis zu messen.

Im Februar und März 1915 griffen die Franzosen in der Champagne an („Winterschlacht in der Champagne“). Wäre ihnen dort der Durchbruch geglückt, hätte sie das in den Rücken der nach Westen vorspringenden deutschen Front geführt. Doch dieser Durchbruch gelang nicht.

Ersteinsatz chemischer Kampfstoffe

In dieser Lage wurden die Deutschen überraschend selbst aktiv. In Flandern, bei der Stadt Ypern, beulte sich die Front der Anglofranzosen bedrohlich nach Osten aus. Am 22. April begann dort eine deutsche Offensive mit dem Ziel, diese Ausbuchtung zu beseitigen. Erstmals kamen dabei chemische Kampfstoffe im großen Maßstab zum Einsatz: Chlorgas, das aus Stahlflaschen abgelassen wurde. Der Erfolg des ersten Massengebrauches dieses Kampfmittels war zunächst überwältigend. Die betroffenen Truppen verließen fluchtartig ihre Stellungen und es gelang, den Frontbogen merklich zu verkleinern. Ypern selbst blieb allerdings in der Hand der Verbündeten.

Im Mai 1915 starteten Franzosen und Engländer im nördlichen Abschnitt der Westfront („Frühjahrsschlacht bei La Bassée und Arras“) eine gemeinsame Offensive. Dazu hatten sie eine noch nie dagewesene Artilleriemasse von 1 374 leichten und 347 schweren Geschützen zusammengezogen - doch auch dieser Großangriff scheiterte unter hohen Verlusten.

Gesteigerter Kräfteeinsatz

Nun beobachtet man bei den Heerführern des Großen Krieges eine erstaunliche Frustrationstoleranz: Weit davon entfernt, sich von Fehlschlägen entmutigen zu lassen, sahen sie darin eher einen Ansporn, das Misslungene durch Steigerung der eingesetzten Mittel erneut zu versuchen: mehr Divisionen, breitere Angriffsfronten, mehr Artillerie, mehr Munition. Man kann das phantasielos finden, aber es war, im Rahmen des militärisch-professionellen Denkens, folgerichtig. Wo die Vorstellungskraft waltete, wie bei Churchills Gallipoli-Abenteuer, waren die Resultate keine besseren.

Engländer und Franzosen greifen gemeinsam an

Hatte man in der ersten Jahreshälfte in der Champagne und im Artois nacheinander angegriffen, wollte man es im Herbst an diesen operativ aussichtsreichen Stellen gleichzeitig versuchen. Wieder findet man ein überwältigendes Artillerieaufgebot und tagelanges Trommelfeuer der Angriffsartillerie. In der Champagne kamen auf einen Kilometer der Angriffsfront 49 Geschütze, ein Drittel davon schwere, die zur Zerstörung von Feldbefestigungen besonders wirksam waren.

Zum Vergleich: Bei Gorlice-Tarnów im Mai dieses Jahres boten die Deutschen nur 15 Geschütze pro Kilometer auf. Der Rohrzahl nach war die französische Artillerie in der Champagne der deutschen dreifach überlegen, doch stammten die weitaus meisten der französischen schweren Geschütze noch aus dem 19. Jahrhundert und besaßen keinen langen Rohrrücklauf. Daher schossen sie relativ langsam. Großkalibrige Rohrrücklaufgeschütze waren zwar bei der Industrie in Auftrag gegeben, doch war der Beginn des Massenausstoßes erst für 1916 zu erwarten. Bei der deutschen schweren Artillerie war der Anteil solcher Geschütze wesentlich größer, was die Unterlegenheit der Rohrzahl teilweise ausglich und eine zeitliche Verdichtung des Feuers gestattete, die der französischen Seite noch nicht möglich war.

Joffre hatte die Champagne-Offensive mit großen Erwartungen verknüpft und die Truppen entsprechend aufgeputscht. In einem Anlauf sollten die Deutschen überrannt werden, aber das gelang wieder nicht. Nach mehreren Wochen vergeblichen Anstürmens im September und Oktober erloschen die Offensiven im Artois und in der Champagne. Sie hatten weder ihr erklärtes Ziel, die Verdrängung der Deutschen aus Nordfrankreich, noch ihr indirektes, die Entlastung des russischen Bundesgenossen, erreicht. Auch die Operation der Mittelmächte zur „Ausräumung“ Serbiens lief im Oktober planmäßig an. Insofern war die Abwehr der alliierten Herbstoffensiven allein mit den Mitteln der Westfront ein strategischer Erfolg des Zweibundes.

Vorbereitungen auf das Jahr 1916

Die Alliierten zogen aus ihrem Misserfolg die Lehre, dass ein Durchbruch der deutschen Front in einem Zug nicht möglich war, sondern nur durch eine Folge von schrittweise vorgetragenen Angriffsstößen gelingen konnte. Für das Jahr 1916 bereiteten sie eine Offensive der Superlative vor, die alles je Dagewesene übertreffen sollte. Bis zum vorgesehenen Angriffstermin wollte allein Frankreich

22 Millionen leichte und sieben Millionen schwere Granaten bereitlegen - sofern nichts Unvorhergesehenes geschah. Das aber war der Fall, denn die Deutschen ergriffen ihrerseits die Initiative.

Das Jahr 1916

Aus der Sicht Falkenhayns war das Jahr 1915 erfolgreich verlaufen. Die Zeit war also reif, an der Front aktiv zu werden, die aus seiner Sicht die entscheidende des Krieges war - die Westfront. Weil sich dort das Kräfteverhältnis anhaltend ungünstig für die deutsche Seite entwickelte (im Februar 1916 hatten die Engländer schon 41 Divisionen in Frankreich), die misslungenen Durchbruchsversuche der Entente Anlass gaben, die Aussichten eines solchen Unternehmens skeptisch zu beurteilen, beschränkte sich Falkenhayn auf ein Unternehmen mit begrenztem Ziel. Den Angriff auf die Festung Verdun.

Umstritten ist, ob ihn dabei von Anfang an die Überlegung leitete, Frankreich dort in eine Abnutzungsschlacht zu verwickeln, um diesem Land die Fortsetzung des Krieges unmöglich zu machen. So begründete er jedenfalls später seinen Angriffsentschluss und das Durchhalten der Offensive. Plausibel war eine solche Überlegung insofern, als Frankreich sein „Menschenmaterial“ für militärische Zwecke bereits sehr stark beansprucht hatte und seine personellen Reserven zur Neige gehen mochten. Überlegungen, den Krieg an der Westfront durch eine günstige Gestaltung des Verlustverhältnisses zu entscheiden, stellten damals auch die britischen und französischen Heeresleitungen an.

Die Schlacht um Verdun

Der Angriff auf Verdun begann am 21. Februar 1916 mit einem neunstündigen Feuerschlag der deutschen Artillerie mit 42 Geschützen pro Kilometer der Angriffsfront. Da sich diese Artillerie, auch die schwere, überwiegend aus Rohrrücklaufgeschützen zusammensetzte, war eine solche zeitliche Konzentration des Vorbereitungsfeuers möglich. Der anschließende Infanterieangriff machte zunächst rasche Fortschritte.

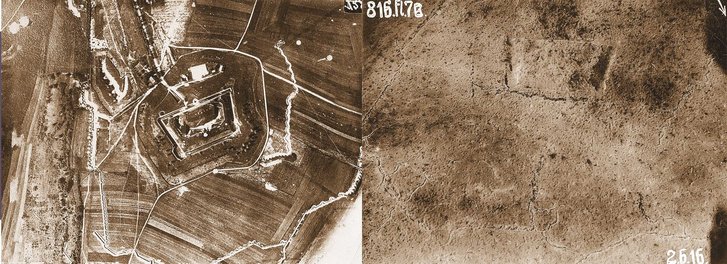

Bereits am 25. Februar fiel das große Fort Douaumont in deutsche Hand, das auf dem höchsten Punkt des ganzen Schlachtfeldes lag. Es waren aber nicht diese großen Anlagen aus dem 19. Jahrhundert, auf denen die Widerstandskraft der befestigten Zone Verdun beruhte, sondern kleine, schwer auffindbare stahlbetonarmierte Schutzräume im Zwischengelände, die auch massive Beschießungen überstanden und überhaupt nur durch Volltreffer schwerster Kaliber zerstört werden konnten.

Verdun liegt an der Maas, die dort von Süden nach Norden fließt. Falkenhayn hatte seine Offensive zunächst nur auf dem rechten, dem östlichen Maasufer gestartet. Dort versteifte sich der Widerstand der Franzosen rasch. Sie verstärkten ihre Artillerie und schossen vom westlichen Maasufer in die Flanke des deutschen Angriffes. Falkenhayn reagierte, indem er den Angriff auf das linke Ufer der Maas ausdehnte.

Das Erscheinungsbild der Schlacht war aber überall das gleiche: gewaltiger Artillerieeinsatz beider Seiten mit wechselnden Infanteriestürmen und gelegentlicher Verdichtung zu größeren Aktionen („Großkampftage“). Falkenhayn tröstete sich damit, dass die Franzosen weit größere Verluste erlitten als die eigene Seite, aber das war nicht der Fall. Jedenfalls blieben die Einbußen der Deutschen nur wenig hinter denen der Franzosen zurück. Um die Schlacht durchhalten zu können, beließ die französische Führung ihre Divisionen nur kurze Zeit in der Schlacht und wechselte sie dann gegen „frische“ aus. So war für die Soldaten, insbesondere die Infanteristen, das Ende ihrer Leiden absehbar.

Durch dieses Verfahren wurde nach und nach fast die ganze französische Armee durch die Verdun-Schlacht geschleust, was wesentlich zu dem besonderen Nimbus beigetragen hat, den sie in der französischen Erinnerung besitzt. Falkenhayn dagegen setzte seine Divisionen ein, bis sie „zur Schlacke“ ausgebrannt waren, wie das damals hieß. So zog die Schlacht von Verdun im Vergleich zum französischen Heer zwar nur einen kleineren Teil des deutschen in Mitleidenschaft, diesen aber umso intensiver.

Schleichendes Ende ohne Entscheidung

Mit schwindenden Erfolgsaussichten setzten die Deutschen ihre Angriffe bis in den Juli fort. Ihr letztes taktisches Ziel, die Einnahme des Forts Souville, gelang nicht mehr. Es war aber die anglofranzösische Offensive an der Somme, die zur Einstellung des Angriffes bei Verdun zwang, denn für beide Großkämpfe reichte die deutsche Artilleriemunition nicht. Verdun wurde jedoch keine ruhige Front. Erst im September flauten die Kämpfe ab. Bis dahin hatte die dort eingesetzte deutsche 5. Armee ca. 350.000 Mann verloren, darunter ca. 55 000 Gefallene und an ihren Wunden Gestorbene sowie 27 000 Vermisste, von denen die meisten gefallen sein dürften. Die französischen Verluste waren etwas höher.

Im April 1916 hatte General Robert Georges Nivelle die Führung der französischen Truppen vor Verdun übernommen. Nivelle war ein rücksichtsloser General, der wie die meisten vor 1914 ausgebildeten hohen Offiziere vom Geist der Offensive durchdrungen war. Im Oktober und Dezember 1916 brachte er durch sorgfältig geplante, insbesondere artilleristisch minutiös vorbereitete und unterstützte Angriffsstöße den größten Teil des seit Februar 1916 vor Verdun verlorenen Geländes wieder in französischen Besitz. Es schien, als wisse er, wie man die Stagnation des Stellungskrieges überwinden konnte. Im Dezember wurde er zum Nachfolger Joffres als Oberbefehlshaber der französischen Truppen an der Westfront ernannt.

Offensive an der Somme

Nach einwöchiger Artillerievorbereitung hatte am 1. Juli 1916 die lange geplante Großoffensive an der Somme begonnen. Da die Franzosen bei Verdun schwer gelitten hatten, fiel ihr Beitrag zu diesem gemeinsamen Unternehmen kleiner aus als ursprünglich geplant, und auch den größten Teil ihrer geplanten Munitionsbereitstellung hatten sie bei Verdun verschießen müssen. Sie konnten nur noch elf Divisionen zur Verfügung stellen, die Engländer, die jetzt die Hauptlast tragen mussten, deren 20. Insgesamt hatten die Angelsachsen jetzt 55 Divisionen an der Westfront stehen. 1 655 Feld- und 1 348 schwere Geschütze bereiteten den Infanteriesturm eine Woche lang vor, was 70 Rohren pro Kilometer der Angriffsfront und einer dreifachen Überlegenheit entsprach.

Der 1. Juli 1916 bildet einen markanten Tag in der britischen Militärgeschichte. Die englische Armee verlor an diesem Tag annähernd 60 000 Mann. Das waren die höchsten Verluste, die sie je innerhalb von 24 Stunden erlitten hatte. Die Franzosen erzielten mit sehr viel geringeren Verlusten weit größere Erfolge. Doch zog sich die Schlacht mit immer neuen Aufgipfelungen und „Großkampftagen“ bis zum November hin. Das Gepräge gab ihr eine markante Überlegenheit der Angreifer an Geschützen und Geschoßen, die durch ihre Luftüberlegenheit noch gesteigert wurde, denn die fliegenden Artilleriebeobachter konnten das Feuer ihrer Geschütze mit großer Genauigkeit leiten. Es erwies sich für den Verteidiger als unmöglich, zusammenhängende Stellungen zu unterhalten.

Schutz boten nur noch Granattrichter, die immerhin den Vorteil hatten, dass sie als Artillerieziele schwerer fassbar waren als Schützengräben. Misst man den Erfolg der Angreifer in operativen Wirkungen oder im Geländegewinn, so hielt er sich in recht engen Grenzen. Wichtiger aber war, dass die Schlacht die Kräfte der deutschen Verteidiger in unerhörter Weise aufgebraucht und überanstrengt hatte. Für den Raum, in dem diese Schlacht getobt hatte, bürgerte sich die anschauliche Bezeichnung „Somme-Wüste“ ein.

Die Gesamtverluste der Engländer und Franzosen während der Somme-Schlacht überstiegen 600 000 Mann, davon zwei Drittel Angelsachsen. In der dichten britischen Erinnerungskultur an den Großen Krieg bildet die Schlacht an der Somme das wichtigste Einzelereignis.

Die Deutschen verloren ca. 500 000 Mann. Diese Schlacht war für die Deutschen also weit verlustreicher als die Schlacht von Verdun. Obwohl geringer als die der Angreifer, wogen ihre Verluste doch schwerer, denn das deutsche Menschenpotenzial war kleiner. Wenn der Krieg in dieser Weise weiterging, als reiner Abnützungskampf, verhieß das für die Mittelmächte als die Schwächeren nichts Gutes. Im Herbst 1916 zog Deutschland bereits die 18-Jährigen ein.

Von den Verlusten des Jahres 1916 hat sich die Hauptwaffengattung der deutschen Armee, die Infanterie, nicht mehr erholt. Mehr und mehr gewann sie ein milizartiges Gepräge. Soldaten, die noch eine sorgfältige Friedensausbildung erhalten hatten, wurden immer seltener. Zunehmend bestimmten Männer das Bild, die erst während des Krieges eingezogen und nach kurzer Ausbildung an die Front geschickt worden waren.

Personalrochade, Umstrukturierungen und geänderte Kampfverfahren

Parallel zur Somme-Schlacht wurde die deutsche Armee auch an der Ostfront stark gefordert, denn dort musste der endgültige Zusammenbruch des österreichisch-ungarischen Heeres unter den Schlägen der Brussilow-Offensive (Sommermonate 1916) unbedingt verhindert werden. Rumänien nutzte die Gelegenheit, in den Krieg einzutreten. Diese Zuspitzung führte zum Sturz Erich von Falkenhayns als Chef der Deutschen Obersten Heeresleitung - DOHL. Er wurde im August 1916 durch Hindenburg ersetzt, dem General Erich Ludendorff als „Erster Generalquartiermeister“ zur Seite stand.

Ludendorff war der führende Kopf. Er machte sich mit der ihm eigenen Energie daran, die deutsche Kriegsführung neu zu ordnen. Unter dem Eindruck der Unterlegenheit an materiellen Kampfmitteln, die sich in der Sommeschlacht gezeigt hatte, veranlasste er ein gewaltiges, nach Hindenburg benanntes Rüstungsprogramm, das indes nicht genügend durchdacht war und am Ende wohl mehr schadete als nutzte, weil die zur Verfügung stehenden Rohstoffe, Arbeitskräfte, Transportmöglichkeiten und neu zu errichtenden Fabrikanlagen nicht aufeinander abgestimmt waren und dadurch knappe Ressourcen vergeudet wurden.

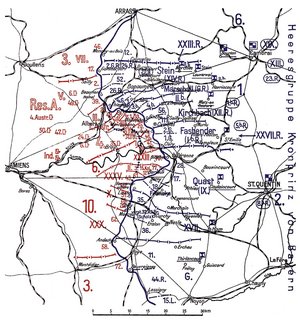

Im Laufe des Jahres 1916 lösten sich die Korpsverbände der deutschen Armee zunehmend auf. Der Zermürbungskrieg zwang zu immer schnellerer Auswechslung erschöpfter Divisionen, während die Korpsstäbe zu lokalen Kampfleitungen wurden, die man seit Ende des Jahres als „Gruppen“ bezeichnete. 1915 war im Westen die erste Heeresgruppe entstanden („Heeresgruppe Deutscher Kronprinz“, August 1915). Das Fehlen einer solchen Befehlsebene, die mehrere Armeen zusammenfasste, hatte sich schon 1914 nachteilig bemerkbar gemacht.

Im August 1916 erfolgte während der Somme-Schlacht die Bildung der „Heeresgruppe Kronprinz Rupprecht von Bayern“. Rupprecht war über diese Erhöhung nicht erfreut. Lieber wäre es ihm gewesen, alle bayerischen Truppen in einer eigenen Armee zu vereinen und zu führen, aber das war bei dem laufenden Austausch von Divisionen nicht mehr möglich.

Folgenreich war die Revision des Kampfverfahrens, die die DOHL unter Hindenburg und Ludendorff einleitete. Die bisherige Praxis, um jeden Meter Boden erbittert zu kämpfen, wurde aufgegeben. Die vorderste Linie sollte nur noch schwach, gewissermaßen als Stolperdraht besetzt, der eigentliche Widerstand in einer tiefen Verteidigungszone geleistet werden. Das bremste den Angreifer, brachte seine Verbände in Unordnung und gab dem Verteidiger Zeit, Reserven für Gegenstöße heranzuführen.

Das Jahr 1917

Im März räumten die Deutschen überraschend den südlich von Arras weit nach Westen vorspringenden Frontbogen. Sie zogen sich auf eine stark ausgebaute Linie zurück, die „Siegfriedstellung“. Dort konnten die Verbündeten vorläufig nicht angreifen, denn sie mussten in diesem völlig verwüsteten Rückzugsgebiet erst die Infrastruktur für eine große Offensive schaffen: Eisenbahnen, Straßen, Truppenlager, Flugplätze usw.

Die Offensiven im April und Mai 1917 fanden an den Flanken dieses Rückzugsraumes statt. Sie ähnelten in ihrer Anlage den Herbstangriffen des Jahres 1915: Die Engländer bestürmten die deutsche Front bei Arras von Westen („Frühjahrsschlacht bei Arras“), die Franzosen von Süden („Doppelschlacht an der Aisne und in der Champagne“).

Im April 1917 erreichte die englische Machtentfaltung in Frankreich mit 62 Divisionen ihren Höhepunkt. Die Arras-Offensive wurde durch ein Artilleriebombardement von noch nie dagewesener Stärke eingeleitet. Auf einen Kilometer der Angriffsfront kamen 141 Geschütze. Es gelang den Briten, in einer Breite von 20 Kilometern mehrere Kilometer tief in die deutsche Stellung einzudringen. Die wichtigen Vimy-Höhen fielen kanadischen Divisionen in die Hand, die hier erstmals gemeinsam kämpften. Dieser Erfolg steht im Mittelpunkt der kanadischen Erinnerung an den Weltkrieg. Weitere starke Angriffsstöße konnten den ersten Erfolg allerdings nicht mehr bedeutend ausweiten.

Die Aisne-Champagne-Schlacht

In der Aisne-Champagne-Schlacht scheiterte die französische Offensive unter großen Verlusten an dem neuen, elastischen deutschen Abwehrverfahren. In seinem verzweifelten Bestreben, den Durchbruch doch noch zu erzwingen, schickte General Nivelle seine Reserven, die eigentlich den erfolgreichen Durchbruch hätten ausbeuten sollen, auch noch in die Schlacht und vergrößerte dadurch das Fiasko. Im Mai wurde er durch General Philippe Pétain ersetzt. In der französischen Armee löste die Niederlage eine tiefe Depression und umfangreiche Befehlsverweigerungen aus. Pétains wichtigste Aufgabe war es, die Truppe wieder aufzurichten.

Die Flandern-Schlacht

Die Engländer dagegen waren entschlossen, weiterhin den stärksten Druck auf die Deutschen auszuüben, und zwar in Flandern. Von der flandrischen Küste aus bedrohten die Deutschen die englische Südküste, und dort lagen wichtige Basen für den U-Bootkrieg. Aber auch wenn es nicht gelang, bis zu diesen Stützpunkten vorzudringen, mussten sich die Deutschen dort doch dem Abnützungskampf stellen.

Zur Einleitung der Offensive bemächtigten sich die Engländer des in ihre Linien vorspringenden Wytschaetebogens südlich von Ypern (Angriffsbeginn 21. Mai 1917). Nach einem überwältigenden Trommelfeuer sprengten die Angreifer am 7. Juni 19 Minen mit zusammen 400 Tonnen Sprengstoff unter den deutschen Linien. An eine erfolgreiche Verteidigung war unter solchen Umständen nicht mehr zu denken.

Die eigentliche Flandern-Schlacht begann nach wochenlangem Vorbereitungsfeuer der Artillerie am 31. Juli. Zunächst bewährte sich das neue Abwehrverfahren. Zwar gelang es den Angreifern durchwegs, in die deutsche Verteidigungszone einzudringen, doch stellten die rasch einsetzenden deutschen Gegenangriffe die Lage wieder her. In dieser Weise ging es nun monatelang weiter. Bis zum Oktober zählten die Deutschen elf große „Flandernstürme“.

Die Angreifer, darunter auch einige französische Divisionen, passten sich an das deutsche Abwehrverfahren an. Sie verbanden ihre Vorstöße mit einer massiven Artilleriesperre, an der die Gegenstöße der deutschen Eingreifdivisionen zerschellten, so dass die vorderste Linie wieder stärker besetzt werden musste.

Das Auswechseln abgekämpfter Divisionen wurde zur Kampfroutine, der „Kräfteverbrauch“ zur statistischen Normalität. Der hohe Grundwasserstand in Verbindung mit anhaltenden Regenfällen verwandelte weite Teile des Schlachtfeldes in einen sumpfartigen Morast. Zu den ohnehin hohen blutigen Verlusten kam noch ein ungewöhnlich hoher Krankenstand. Im November erzwang die fortgeschrittene Jahreszeit endlich das Abebben der Schlacht.

Die Tankschlacht von Cambrai

In diesem Monat unternahmen die Engländer einen letzten Großangriff, die „Tankschlacht von Cambrai“. Zwar waren bei allen Offensiven seit der Somme-Schlacht Tanks in zunehmender Zahl eingesetzt worden, aber hier wurden sie erstmals zum eigentlichen Träger des Angriffes, und zwar unter Verzicht auf das übliche tage- und wochenlange Vorarbeiten der Artillerie. So blieb das Überraschungsmoment gewahrt.

Am 20. November gelang den Engländern mit 360 Tanks nach kurzem Feuerschlag der Artillerie ein tiefer Einbruch in die „Siegfriedstellung“. Dieser Erfolg war allerdings nicht von Dauer, denn ein rasch angesetzter deutscher Gegenangriff warf sie wieder zurück. Dabei wurden auch 100 Tanks erbeutet, die mangels eigener Fertigung den Grundstock der kleinen deutschen Tankwaffe des Ersten Weltkrieges bilden sollten.

Dr. Dieter Storz ist Kurator am Bayerischen Armeemuseum in Ingolstadt.

Könnte Sie auch interessieren

Militärgeschichte "zum Anfassen"

TRUPPENDIENST-Handbuch „Der österreichische Donauraum – Eine operative Schlüsselzone Mitteleuropas“.