Giftgaskrieg

Bereits wenige Wochen nach Beginn der Kampfhandlungen erstarrten die Fronten. Aus dem geplanten raschen Feldzug im Westen wurde ein Stellungkrieg, der fast vier Jahre dauerte und den Einsatz von Soldaten und Material in bislang noch nie dagewesenen Dimensionen erfordert. Wissenschaft, Technik und Industrie wurden mobilisiert, unter anderem, um chemische Kampfstoffe - "Giftgas" - zu entwickeln, deren - nach völkerrechtlichen Vereinbarung verbotener - Einsatz die Rückkehr zum Bewegungskrieg ermöglichen sollte.

Zu Beginn des Ersten Weltkrieges dachte wohl keine kriegführende Partei an den Einsatz chemischer Kampfstoffe, der nach den Vereinbarungen der Haager Landkriegsordnung vom 29. Juli 1899 und 1. Oktober 1907 explizit verboten war: Artikel 23 untersagt „a. die Verwendung von Giften und vergifteten Waffen, b. die Verwendung von Waffen, Geschoßen und Stoffen, die geeignet sind, unnötige Leiden zu verursachen, c. die Verwendung von Geschoßen, deren einziger Zweck es ist, giftige oder erstickende Gase zu verbreiten. Die Splitterwirkung muss immer die Giftwirkung übertreffen“. Es mangelte jedoch an einer exakten Interpretation dessen, was man unter „Giften und vergifteten Waffen“ zu verstehen hätte, vielerorts sah man durch diese Formulierung lediglich die Anwendung von Giften zur Trinkwasser- und Lebensmittelvergiftung sowie vergifteter Waffen im Sinne von Pfeilen und Stichwaffen verboten.

Nur die französischen Truppen führten etwa 30 000 Gewehrgranaten („cartouches suffocantes“), die vormals für den Polizeieinsatz vorgesehen und mit tränenreizendem Bromessigsäureethylester gefüllt waren, mit sich, deren Einsatz „ …nicht tödlich, wenigstens nicht bei geringen Mengen“ war und den Gegner aus den Stellungen treiben sollte. Die dadurch eingesetzte Kampfstoffmenge zeigte im offenen Feld jedoch nicht die gewünschte Wirkung. Der Einsatz von Reizkampfstoffen mochte zwar formaljuristisch nicht gegen die Haager Bestimmungen verstoßen, negierte aber die Idee der Vereinbarung und erniedrigte die Hemmschwelle zur Anwendung weit giftigerer chemischer Kampfstoffe im weiteren Kriegsverlauf.

Mobilisierung von Wissenschaft, Technik und Industrie

Wissenschaft und Technik spielten in der Kriegsführung seit jeher eine wesentliche Rolle, gelangten aber im Ersten Weltkrieg zu einem Höhepunkt. Neuartige Waffensysteme, wie das Maschinengewehr, die Artilleriegeschütze, die Panzer- und die Luftwaffe, die U-Boote oder die durch Fahrzeuge mobilgemachten Truppen prägten das Bild des Krieges. Auch die in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts aufblühende Chemie leistete ihren Beitrag.

Zwischen 1860 und 1900 stiegen Anzahl und Größe der Betriebe der deutschen chemischen Industrie rapide an, was wiederum dem Deutschen Kaiserreich die Entwicklung zu einem modernen Industriestaat ermöglichte. Die Produkte der chemischen Industrie steigerten die Erträge der Landwirtschaft (Düngemittel, Pflanzenschutzmittel) und verbesserten den Gesundheitszustand der Bevölkerung (Medikamente). Vor dem Ersten Weltkrieg lag die Leistungsfähigkeit der deutschen chemischen Industrie bei 86 Prozent der Weltproduktion, zwischen 1901 und 1933 erhielten 14 deutsche Chemiker und elf deutsche Physiker den Nobelpreis.

1904 entstand die erste “Interessen-Gemeinschaft“ (IG) der deutschen Teerfarbenindustrie als Antwort auf die ausländische Konkurrenz, 1916 formierte sich infolge des Rohstoffmangels der als „Kleine IG“ bezeichnete Unternehmensverbund der führenden deutschen chemischen Fabriken. Nach der Umstellung von der Friedens- auf die Kriegswirtschaft gelang es, nach dem Haber-Bosch-Verfahren zur Ammoniaksynthese, Sprengstoffe zu produzieren und damit die „Munitionskrise“ des deutschen Heeres zu überwinden. Gleichzeitig unternahm man aber auch erste Versuche mit chemischen Kampfstoffen und schlug dem Generalstab vor, bei der Produktion von Sprengstoffen anfallende Abfallprodukte wie Chlorgas als chemische Waffen einzusetzen.

Im Oktober 1914 setzte das deutsche Kriegsministerium eine Kommission zur Erforschung und Entwicklung ein, der neben zahlreichen namhaften Wissenschaftern auch Fritz Haber angehörte, welcher seit 1911 das Kaiser-Wilhelm-Institut (KWI) für physikalische Chemie und Elektrochemie in Berlin-Dahlem leitete, das 1916 dem deutschen Militär unterstellt wurde. 1915 übernahm Haber die später selbstständig gewordene Chemische Abteilung im Kriegsministerium, die als oberste Behörde für alle Angelegenheiten des Gaskampfes, des Gasschutzes und der Herstellung chemischer Kampfstoffe fungierte.

Haber schlug dem Generalstab mit Nachdruck die Verwendung chemischer Kampfstoffe vor, weil „ … der Gaskampfstoff hinter jeden Erdwall und in jede Höhle dringt, wo der fliegende Eisensplitter keinen Zutritt findet“. Nach dem Ersten Weltkrieg soll Haber in Zusammenhang mit der Entwicklung von Schädlingsbekämpfungsmitteln bemerkt haben, dass man „ … nicht angenehmer als durch Einatmung von Blausäure sterben …“ könnte - Giftgas sei „ … eine höhere Form des Tötens“. Jedenfalls wuchs die Haber’sche Organisation zu einem riesigen militärisch-wissenschaftlich-industriellen Komplex heran, allein am KWI für physikalische Chemie waren bei Kriegsende ungefähr 2 000 Personen, darunter etwa 150 Wissenschafter, beschäftigt.

Die Gashölle von Ypern

Im Frühjahr 1915 wurde auf Anregung Habers entschieden, das in ausreichender Menge zur Verfügung stehende gasförmige Chlor mittels des „Haber’schen Abblasverfahrens“ einzusetzen. Allfällige Bedenken wegen eines Verstoßes gegen das geltende Kriegsvölkerrecht werden einerseits mit dem sachlich unrichtigen Argument, es handle sich dabei bloß um Reizgas, und anderseits mit der Feststellung, das Blasverfahren widerspreche nicht den Bestimmungen der Haager Landkriegsordnung, abgetan. Auch im Militär schwand die anfängliche Abneigung gegen Gaseinsätze zugunsten eines durch den Stellungskrieg aufgezwungenen Pragmatismus.

Am 25. Jänner 1915 traf der deutsche Chef des Generalstabes des Feldheeres, Erich von Falkenhayn, die Entscheidung, den gesamten Chlorgasbestand der 4. Armee unter Herzog Albrecht von Württemberg für den Einsatz im südlichen Ypernbogen zuzuweisen. Mit der konkreten Durchführung wurde das „Gasregiment Peterson“ beauftragt, dessen Einheiten als „Desinfektionskompanien“ getarnt waren, in denen namhafte Naturwissenschafter dienten.

6 000 Chlorgasflaschen mit je 40 kg wurden aus der Industrie beschlagnahmt und 24 000 mit je 20 kg Chlor neu gefertigt und zum Hauptdepot im flandrischen Cortemarck verfrachtet, von wo sie zu den Abladeplätzen an der Front gebracht wurden. Mit Sauerstoffgeräten aus dem Bergbau zum Schutz ausgestattete Pioniere und Infanteristen sorgten für den Einbau in den vordersten Stellungen, der am 10. März 1915 im südlichen Ypernbogen beendet wurde.

Die Gasflaschen wurden in den Stellungen zum Schutz vor Artilleriebeschuss mit Sandsäcken verdämmt und jeweils mit einem drei Meter langen Bleischlauch - dem sogenannten „Entenschnabel“ - in Richtung der feindlichen Stellungen versehen. Zwischen 5. und 11. April 1915 wurden 1 600 große und 4 130 kleine Chlorgasflaschen in den Stellungen des nördlichen Ypernbogens eingebaut. Mehrmals ergangene Einsatzbefehle zwischen 14. und 22. April 1915 wurden wegen ungünstiger meteorologischer Bedingungen zurückgenommen, bis in den Abendstunden des 22. April der erwartete Nordnordost-Wind optimale Einsatzbedingungen versprach.

Ein deutsches Flugzeug warf entlang der Frontlinie Leuchtbomben als Zeichen zum Rückzug für die Infanterie ab. Um 1800 Uhr öffneten Pioniere im nördlichen Frontabschnitt zwischen Bixschoote und Langemarck die Ventile der Chlorgasflaschen, aus denen binnen fünf Minuten etwa 150 Tonnen Chlorgas entwichen und sich eine sechs km breite und 600 bis 900 m tiefe Chlorgaswolke bildete, die mit etwa acht bis zehn km/h auf die gegen Gas ungeschützte, französischen und britischen Stellungen zutrieb und dort, da Chlorgas schwerer als Luft ist, eindrang. Zehn Minuten später erhielten die deutschen, mit einfachem Mundschutz ausgerüsteten Sturmtruppen den Angriffsbefehl und nahmen gegen 1900 Uhr beinahe widerstandslos Langemarck, eine 6 km breite Bresche bis Bixschoote blieb offen. Bis heute bleibt die genaue Zahl der Opfer ungeklärt. Nach ersten französischen und amerikanischen Angaben gab es etwa 15 000 Gasverletzte und etwa 5 000 Tote zu beklagen, spätere Zahlen gehen von etwa 7 000 Vergifteten und 3 000 Toten aus.

Die Deutschen feierten den „Tag von Ypern“ als Erfolg, Kaiser Wilhelm II. beförderte den Vizefeldwebel Professor Haber zum Hauptmann. Offensichtlich wurde aber der Gaseinsatz von beiden Seiten unterschätzt: die französische Armee wusste von den deutschen Einsatzvorbereitungen, rechnete aber keineswegs mit derartigen Auswirkungen, ebenso wie die Deutschen, die ihrerseits zu wenig Kräfte zum Nachstoßen bereitgehalten hatten, um den Erfolg des Chlorgaseinsatzes ausnützen zu können. Jedenfalls schien sich Giftgas als ein probates Kampfmittel zu erweisen, das den Stellungskrieg beenden und den Übergang zum gewünschten Bewegungskrieg ermöglichen könnte.

Mit dem ersten massiven Giftgaseinsatz fielen Schranken: es folgten weitere Gasangriffe, bis schließlich alle Seiten Giftgas einsetzten. Es begann ein Wettrennen um noch wirksamere, giftigere Kampfstoffe, bessere Einsatztechniken und -verfahren, gleichzeitig wurden aber fieberhaft notwendige Geräte und Maßnahmen zum Gasschutz entwickelt, die auch medizinische Behandlungsmöglichkeiten der Giftgasopfer beinhalteten. Die Gasmaske wurde zum überlebenswichtigen Begleiter des Soldaten. Zwei Jahre später sollte der Giftgaskrieg am selben Ort eine neue Eskalation erfahren: in der Nacht vom 12. zum 13. Juli 1917 erfolgte der erste Angriff mit dem sesshaften Hautkampfstoff „Lost“, der dann auch als „Yperit“ (oder „Senfgas“, „mustard gas“) bezeichnet werden sollte.

Die Weiterentwicklung der Kampfstoffe und der Gastaktik

Kampfstoffe

Schon bald nach dem ersten Einsatz wurde dem Chlor das weit tödlichere Phosgen zugemischt. Der Lungenkampfstoff Phosgen sollte sich in weiterer Folge als der tödlichste Kampfstoff des Ersten Weltkrieges erweisen, auch weil Vergiftungen durch diesen Kampfstoff erst nach einer Latenzzeit von mehreren Stunden erkannt wurden und meist tödlich verliefen. Auf Seiten beider Kriegsparteien folgte eine Vielfalt an Aktivitäten im Bereich der Gaskriegsführung und des Gasschutzes, die Alliierten begannen ab März 1916 ihre Anstrengungen zu koordinieren.

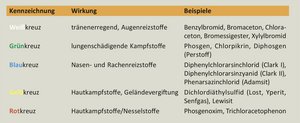

Mit der Einführung und ständigen Verbesserung von Gasmasken und anderen Gasschutzvorkehrungen wurde Giftgas als Einsatzmittel weniger wirksam. Es wurden sogenannte „Maskenbrecher“ entwickelt, stark wirksame Reizgase, die die Filter der Gasmasken durchdrangen und den Gegner zwangen, die Gasmasken abzunehmen, so dass giftigere Kampfstoffe über die Atemwege eindringen und wirken konnten. Der kombinierte Einsatz verschiedener Kampfstoffe wurde als „Buntschießen“ oder „Anlegen bunter Räume“ genannt. Kampfstoffbehälter und -munition wurden auf deutscher Seite - abhängig von der jeweiligen Kampfstofffüllung - als Weiß-, Grün-, Blau-, Rot- oder Gelbkreuz gekennzeichnet.

Nach Angaben des Stockholmer Friedensforschungsinstitutes SIPRI wurden im Ersten Weltkrieg mehrere hundert verschiedene Substanzen auf ihre Verwendung als chemische Kampfstoffe getestet, etwa 45 - darunter 18 tödliche und 27 eher reizend wirkende - Kampfstoffe gelangten zum Einsatz.

Der Einsatz chemischer Kampfstoffe wurde zum Bestandteil der Kriegsführung auf allen kriegführenden Seiten. Eine völlig neue Entwicklung des Gaskampfes stellte das ab 1917 verwendete Gelbkreuz („Lost“, „Yperit“, „Senfgas“, „mustard gas“) dar, welches als Kontaktgift auch über die Haut wirkte und aufgrund seiner geringen Verdampfungsgeschwindigkeit zu lang anhaltenden (sesshaften) Vergiftungen führte.

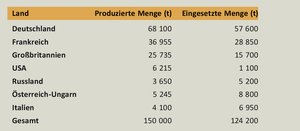

Den Höhepunkt erreichte der Gaskrieg zu Beginn des Jahres 1918: beispielsweise setzten die Briten nach eigenen Angaben ab März 1918 allein 96 000 Gaswerferflaschen und 35 000 vierzöllige Stokes-Minen mit 2 245 Tonnen an Kampfstoffen ein. Der Anteil der Artillerie-Gasgranaten erreichte bei den Deutschen etwa 30 Prozent, wobei verbesserte Blau- und Gelbkreuzgranaten zum Einsatz gelangten. Die französische Armee verwendete bis zum Kriegsende ca. 17 Millionen Gasgeschoße. Frankreich und Russland waren zu Kriegsbeginn mangels chemischer Industrien auf Großbritannien angewiesen, ehe sie in die Lage versetzt wurden, eigene Kampfstoffe zu produzieren. Italien brachte mehrere Kampfstoffe, darunter ab 1917 auch Yperit auf dem Gefechtsfeld zur Anwendung.

Gegen Kriegsende machten sich auf deutscher Seite Rohstoff- und Arbeitskräftemangel bemerkbar: die Industrie konnte den Bedarf des Heeres an Gasmunition nicht mehr decken. Mit dem Kriegseintritt der USA wurde die materielle Überlegenheit der Alliierten auch im Bereich des Gaskrieges deutlich.

Gastaktik

Blasverfahren

Mit den ersten Einsätzen wurde die Erkenntnis gewonnen, dass ein Gaseinsatz ideal ist, wenn die Luft relativ ruhig ist, die Windrichtung stimmt, die Windgeschwindigkeit zwischen 5 und 10 km/h beträgt, die Sonneneinstrahlung gering, die Erdoberfläche kühl und die eingesetzte Gasmenge hochkonzentriert ist - auch hier galt der Grundsatz: „Nicht kleckern, sondern klotzen!“.

Nach dem 15. April 1915 führten die Deutschen bis Anfang 1916 etwa 50 Blasangriffe durch, der größte Blasangriff fand mit etwa 500 Tonnen Chlor am 19. und 20. Jänner 1916 bei Reims statt. Die Briten führten etwa 300 Blasangriffe durch, davon allein 110 in der Schlacht an der Somme vom Juni bis November 1916. Russlands erste erfolgreiche Blasangriffe erfolgten bei Kunilovo im September und Oktober 1916. Um eine größere Unabhängigkeit von den Wetterbedingungen, vor allem vom Wind, zu erreichen, suchte man nach neuen Einsatzverfahren für die Kampfstoffe.

Gaswerfer und Gasschießen der Minenwerfer

Auch die Deutschen entwickelten alsbald Gaswerfer: Im Oktober 1917 wurden an der Front in Italien 18-cm-Werfer aus glatten Rohren mit einem cm Wandstärke eingesetzt. Die Reichweite betrug 1 600 Meter. Bei einem Gaseinsatz wurden einige hundert Meter hinter den eigenen Schützengräben Gaswerferfelder angelegt, wobei der Abstand von Rohr zu Rohr einen Meter betrug. Die Werfer wurden alle zum gleichen Zeitpunkt von einer Stelle aus elektrisch gezündet.

Mit einem 1918 eingeführten verbesserten Werfer konnten die dünnen Stahlflaschen, in denen sich jeweils sechs kg Kampfstoff (vorwiegend Phosgen und/oder Perstoff) befand, der nach Zündung einer längs angebrachten Sprengladung freigesetzt wurde, auf eine Reichweite von 3 500 m verschossen werden. Die Gaswerfer eigneten sich auch zur Geländevergiftung mit Gelbkreuz. Der Nachteil dieses Einsatzverfahrens war die geringe Reichweite der Werfer, der Vorteil die erzielte Gefechtsfeldkonzentration.

Artillerie

Beim Gasüberfall sollte durch einen nach Zeit und Raum zusammengefassten Feuerschlag der Gegner außer Gefecht gesetzt werden, ehe es diesem gelang, sich durch das Aufsetzen der Gasmasken zu schützen. Voraussetzung für den Erfolg war eine ausreichende Gefechtsfeldkonzentration an chemischen Kampfstoffen. Man rechnete mit 50 Granaten pro Hektar der leichten Feldhaubitze oder 100 Geschoßen der Feldkanone und verschoss vorwiegend Grünkreuz, später auch Gelbkreuz. Vermutete man, dass der Gegner seinen Gasschutz bereits angelegt hatte, legte man „bunte Räume“ durch Verschießen von Blaukreuz, danach von Grün- oder Gelbkreuz an (Buntschießen).

Das Schwadenschießen bestand aus mehreren aufeinanderfolgenden Gasüberfällen, wobei lohnendere Ziele stärker belegt wurden. Die restliche Fläche wurde als „Gassumpf“ bezeichnet. Bei günstigen Wetterverhältnissen wurde vom Schwaden- zum Lähmungsschießen übergegangen. Dieses war ein vielstündiges, oft mehrtägiges Verschießen von Gasmunition, dessen Wirkung darin bestehen sollte, Ausfälle durch unwirksam gewordene Gasfilter zu erzielen bzw. den Gegner durch das andauernde Tragen der Gasmasken zu zermürben.

Besonders wirksam erwies sich das Gasbrisanzschießen, bei dem Brisanzgranaten mit Kampfstoffzusätzen (¾ Brisanz- und ¼ Kampfstofffüllung) zum Einsatz gelangten und eine doppelte Wirkung (Spreng- und Giftwirkung) erzielt wurde. Aufgrund der Detonation der Geschoße wurde dabei die Kampfstofffreisetzung getarnt. In der Verteidigung wurden das Vergiftungsschießen zur Geländevergiftung und das Schießen von Fernkampfgruppen, bei welchem weittragende Geschütze gegnerische Nachschublinien mit Kampfstoff belegten, angewandt.

Der vordringlichste Nachteil des Gasschießens der Artillerie bestand in der zur Erreichung einer hohen Konzentration an Kampfstoff notwendigen - über einen längeren Zeitraum andauernden - Schussfolge, die zur Überbelastung von Personal und Material führen konnte.

Gasschutz: Notwendigkeit bei allen Armeen

Mit Entwicklung und Einsatz von Gaskampfstoffen bestand die dringliche Notwendigkeit, die eigenen Truppen vor dem „Gasieren“ durch gegnerische Kräfte zu schützen. Die Ausrüstung der Truppe mit Gasschutzgeräten hatte Priorität. Anfänglich wurde der „Atem- oder Mundschützer Etappe Gent“, auch als „Maske des Armeeoberkommandos Gent“ bezeichnet, verwendet, ein in einen 10 x 17 cm Müllbeutel eingenähter Putzwollebausch, der in eine Natriumthiosulfatlösung getaucht werden musste und gleichzeitig als Ein- und Ausatemventil fungierte. Im Herbst 1915 konnten deutsche Einheiten mit der ersten Generation der Heeresgasmaske (Liniengasmaske) ausgestattet werden, die aus gummiertem Stoff und einem auswechselbaren Filter bestand.

Den Stoff für die erste Charge dieser Gasmaske lieferte die Hülle des abgeschossenen französischen Luftschiffes „Alsace“. Der anfänglich aus einer Kieselgurschicht (Diatomit; getränkt in einer 40-prozentigen Pottaschelösung) bestehende Einschichtfilter wurde ständig verbessert und durch einen Dreischichtfilter (mit Pottasche getränktes Diatomit, mit Urotropin und Piperazin getränkter Diatomit/Aktivkohle, Aktivkohle) ersetzt. Dieses Modell 11/11 wurde später mit einer verstärkten Aktivkohleschicht versehen (Modell 11/C/11) und bot einen erheblich besseren Gasschutz. Die Dichtheit der Maske wurde ständig verbessert, eine Zwischenlösung bot die deutsche Rahmenmaske.

1917 erhielten die ersten Truppenteile Gasmasken aus gasdicht imprägniertem und geöltem Ziegenleder. Dieses Material war besonders geschmeidig und dicht, da Ziegen keine Schweißdrüsen haben. Eine weitere Verbesserung erfuhr die deutsche Maske durch auswechselbare Klarsichtgläser aus unzerbrechlichem Cellon, die innen mit Spezialgelatine beschichtet waren, um ein Beschlagen zu verhindern. Für Brillenträger gab es auch schon Sehhilfen für die Gasmaske. Im Wesentlichen entstand damals das Grundprinzip der nachfolgenden ABC-Schutzmasken. Zur Verdeutlichung der logistischen Dimension soll hier angeführt werden, dass von Februar bis Juni 1916 allein für die vor Verdun liegenden deutschen Truppen 5 453 000 Gasmasken und 813 000 Filtereinsätze ausgegeben wurden.

Insgesamt sollen in Deutschland etwa sieben Millionen Gasmasken und ein Vielfaches an Ersatzfiltern produziert worden sein. Für Tiere, vor allem für Pferde, die bei Munitionstransporten Giftgasattacken ausgesetzt werden konnten, wurden Masken aus Futtersäcken mit adsorbierendem Material verwendet. Die Gasmaskenentwicklung in Frankreich erfolgte weniger homogen als in Deutschland und führte nach mehreren Vorläufern über den „Appareil M 2“ zur „Masque A.R.S.“, die mit zwei Ventilen und einem Dreischichtenfilter versehen war, der deutschen Gasmaske ähnelte und ab November 1917 ausgegeben wurde.

Die englische Entwicklung brachte zuerst den „Hypo-Helmet“, eine gesichtsbedeckende Maske hervor, der vom „Large Box Respirator“ und schließlich vom „Small Box Respirator“ abgelöst wurde, der auch von US-amerikanischen und italienischen Truppen verwendet wurde. Später wurden in den USA aufgrund der Erfahrungen mit Lost-Kampfstoffen eigene Gasmasken entwickelt.

Zur Erkennung von Gasangriffen wurden - in Anlehnung an den Bergbau - Tiere gehalten, die besondere Sensibilität gegenüber Giftgas aufweisen: Hauskatzen reagieren beispielsweise sehr empfindlich auf Phosgen, Kanarienvögel auf Blausäure und Kohlenstoffmonoxid. Amerikanische Truppen führten Schneckenkäfige mit sich, da Schnecken auf geringste Mengen Lost mit der Ausscheidung eines milchigen Sekretes reagieren.

Durch die Ausstattung von Unterständen mit Behelfsfiltern wurden die ersten Formen eines Kollektivschutzes geschaffen (z. B. Salzdecken als Schleusen in Stellungssystemen). Trotz zahlreicher Einsätze von hautschädigenden Lost-Kampfstoffen blieb die Entwicklung entsprechender Schutzbekleidungen erst der Nachkriegszeit überlassen.

Das neue Kriegsmittel Giftgas machte auch in allen Armeen Organisationen und Strukturen notwendig, die sich den Themen „Gaskampf“ und „Gasabwehr“ widmeten. Für Einführung und Optimierung des deutschen Gasschutzes sowie Instruktion der Soldaten war bis 1916 der „Medizinische Dienst“ verantwortlich, dem die „Stabsoffiziere Gas“ (Stogas) berichtspflichtig waren. Danach wurden die ab Divisionsebene eingesetzten Stabsoffiziere, der etwa 250 Personen umfassende Gasschutzdienst, der Haber’schen Abteilung unterstellt. Gasschulen wurden in Berlin und Leverkusen eingerichtet.

Ähnliche Einrichtungen, wie zuständige Abteilungen in den Ministerien, Gasschulen, Gaskampftruppen und Gasschutzkräfte wurden in allen Ländern eingerichtet. Es entstehen erste Anleitungen und Vorschriften zum Gasschutz bzw. Gaskampf. In den USA entstand beispielsweise 1918 das von Präsident Wilson gegründete autonome „Chemical Warfare Service“. An allen Frontabschnitten gab es Feldlaboratorien, die die Aufgabe hatten, durch den Gegner eingesetzte chemische Kampfstoffe zu analysieren.

Die Abhängigkeit chemischer Kampfstoffe von den meteorologischen Verhältnissen führte zu einer verstärkten Zusammenarbeit mit Wetterdiensten, vielfach wurden Feldwetterdienste der Gaskampf- bzw. Gasschutzorganisation unterstellt. Schließlich gewann die Militärmedizin aufgrund der Behandlung zahlreicher Kampfstoffopfer erste und wesentliche Erkenntnisse zur Therapie der Kampfstoffvergifteten.

… auch die k.u.k. Armee

Kaiser Franz Joseph stand dem Einsatz chemischer Kampfstoffe stets ablehnend gegenüber, gestattete aber auf Druck der militärischen Führung die Vorbereitungen zum Gaskampf, der ausschließlich als Vergeltungsmaßnahme erfolgen durfte. Im Februar 1916 liefen Meldungen über einen italienischen Giftgaseinsatz an der Südwest-Front ein, bei dem es sich allerdings um Reizkampfstoffe handelte, die bereits seit 1915 verwendet worden waren. Daraufhin hob der oberste Feldherr das Verbot zur Verwendung von Giftgas auf, dessen Anwendung ab Frühjahr 1917 nach Beginn der Großproduktion freigegeben wurde. Gaskampf und Gasabwehr der k.u.k. Armee entwickelten sich in starker Anlehnung an das deutsche Heer.

Im November 1915 erfolgte die Aufstellung eines Gaskampfverbandes, dem aus vier Kompanien bestehenden Spezialsappeurbataillon (SSB) aus der Ersatzorganisation der Sappeurbataillone 61 und 62 in Krems, dessen Aufgaben der Gaskampf, die Ausbildung in der Verwendung der Gaskampf- und Gasschutzmittel und die Befüllung der Munition, Lagerung und Versorgung mit Kampfstoffen, ausgenommen die Artillerie- und Minenkampfstoffe, waren. Zur Ausbildung der Gasschutzoffiziere (GSO) wurde in der Ersatzkompanie eine „Gasschutzschule“ gebildet, aus der am 1. Februar 1917 die „Armeegasschule“ (AGS) als selbstständige Einrichtung hervorging. Das SSB wurde gegen Kriegsende in ein Gaswerferbataillon umgewandelt, nachdem das Einsatzverfahren Blasangriff seine Bedeutung verloren hatte.

Das SSB führte in Anlehnung an das deutsche Gaspionierregiment 36 Blasangriffe durch, von denen der erste am 28. Juni 1916 an der Isonzofront auf der Hochfläche von Doberdò erfolgte. Dieser scheiterte - wenngleich die italienischen Truppen geschwächt wurden - aus verschiedenen Gründen. Neben eigenen Verlusten durch Gas ging damit auch der Überraschungseffekt für weitere Gasangriffe verloren. Vom Dezember 1916 bis März 1917 war das SSB dem deutschen Gaspionierregiment 36 unterstellt und unternahm unter deutschem Kommando mehrere Blasangriffe an der Ostfront, wo sich zu den Blasangriffen der Einsatz von Minenwerfern zum Abdecken von Lücken, die sich infolge des Windes oder des Geländes ergaben, als richtungweisend erwies.

Bei der gemeinsamen Offensive deutscher und österreich-ungarischer Truppen im Raum Flitsch-Tolmein (12. Isonzoschlacht; Schlacht von Karfreit), deren Ziel ein Durchbruch in die italienische Ebene war, wurde der Angriff durch Gasschießen der Artillerie, das die feindlichen Artilleriestellungen in den Kavernen ausschalten sollte, und der Gaswerfer, die die italienischen Soldaten in den Stellungssystemen vernichten sollten, vorbereitet. Dazu wurde der 22. k.u.k. Schützendivision, die für den Angriff mit 4 000 deutschen Ledergasmasken ausgestattet wurde, das deutsche Gaspionierbataillon 35 unterstellt, dem wiederum die 3. Kompanie des SSB eingegliedert wurde.

Der Angriff begann am 24. Oktober 1917 um 0200 Uhr: im Buntschießen wurden 70 000 Artillerie-Gasgranaten (Grün- und Blaukreuz) verschossen, das Gaspionierbataillon 35 zündete etwa 800 18-cm-Gaswerfer, um eine ca. 1 000 Meter entfernte Schlucht südlich von Flitsch mit fünf bis sechs Tonnen Grünkreuz zu vergiften, wobei nahezu die gesamte italienische Besatzung mit 500 bis 600 Soldaten getötet wurde. Allerdings drehte sich der Wind, zwang die Angreifer zum Aufsetzen der Gasmasken und verursachte eigene Verluste. Sowohl der Gasangriff der Artillerie als auch jener der Gaswerfer war erfolgreich, der Durchstoß durch die italienischen Stellungen gelang, die italienische Front musste bis an die Piave zurückverlegt und durch französische und britische Truppen verstärkt werden. In einer letzten Offensive im Juni 1918 sollte dann die Piave überschritten werden. Der vorbereitende Gasangriff war dabei unter anderem aufgrund der Wetterverhältnisse, mangelnder und schlechter Gasmunition, taktischer Fehler und des verbesserten Gasschutzes der Italiener nicht erfolgreich.

Die chemischen Fabriken der Donaumonarchie waren zu Kriegsbeginn nicht auf eine Massenproduktion chemischer Kampfstoffe eingestellt und mussten vergrößert oder neu errichtet werden. Teilweise wurde die Gasmunition in Deutschland gefüllt. In Anlehnung an deutsche Vorschriften wurde 1918 ein Merkblatt des Armeeoberkommandos (AOK) für das Gasschießen veröffentlicht, dessen Inhalt in die Vorschrift „Gaskampf und Gasabwehr“ übernommen wurde und folgende Arten des Gasschießens vorsah: den Gasüberfall, das Verseuchungsschießen (entspricht dem deutschen Vergiftungsschießen), das Schwadenschießen, das Dauerschießen (mindestens einen Tag lang), die Gassperre (eine Sonderform des Schwadenschießens) und das Gasbrisanzschießen.Die Einrichtung des Gasschutzdienstes in der k.u.k. Armee erfolgte bereits 1915. Auf der Ebene Kompanie war ein Gasschutzunteroffizier, aufwärts der Ebene selbstständiges Bataillon ein Gasschutzoffizier mit den Belangen des Gasschutzes betraut. Die Ausbildung erfolgte an der Gasschutzschule, der späteren Armeegasschule in Krems, die auch zunehmend wissenschaftliche Forschungs- und Entwicklungsaufgaben übernahm.

Die Entwicklung von Gasmasken erfolgte in starker Anlehnung an das deutsche Heer. 1916 existierten zwei Arten von Gasmasken: die deutsche Maske mit abschraubbarem Filtereinsatz, wasserdichtem Stoff und Cellonsichtscheiben, die für 30 Minuten Schutz bot, und die österreichische - nicht vollständig gasdichte und schwerfällige - Maske aus Billrothbatiststoff mit nicht abnehmbarem Filter, deren Schutzwirkung nur etwa zwei Minuten anhielt. Ab 1917 erfolgte die Großproduktion von Masken in Lizenz durch die österreichische Auergesellschaft.

1918 gab es zwei Arten von Gasmasken: die Gummimaske und die Ledermaske. Dazu gab es Sauerstoffschutzgeräte: den deutschen Selbstretter der Firma Dräger und die österreichischen Eigenentwicklungen, den 5,5 kg schweren „Auxiliator“ der Firma Meyer und den 1,5 kg schweren „Pneumatogen“ der Firma Neupert. Ebenso gab es Gasmasken für Tierarten mit militärischer Relevanz. Zum Schutz vor den Auswirkungen von Kampfstoffen (vor allem gegen Chlor, welches Metalle zum Rosten bringt) wurden Gasschutzfette und weitere Mittel zur Entgasung und Entgiftung entwickelt.

Die medizinische Therapie von physisch und psychisch kampfstoffverletzten Soldaten, einschließlich der Rehabilitation und Fürsorge, musste - wie auch in allen anderen Armeen - erst im Laufe des Krieges entwickelt werden. Auch auf den österreichisch-ungarischen Kriegsschauplätzen konnte mit Anwendung der Gaswaffe kein entscheidender Erfolg erzielt werden. Vielmehr führte der Einsatz von Giftgas zu einer Eskalation in der Anwendung der Kriegsmittel.

Bilanz und Folgen des Gaskrieges

Während des Ersten Weltkrieges wurden hunderte Gasblasangriffe durchgeführt und etliche Millionen Gasgranaten verschossen. Von den zehn Millionen Toten des Krieges waren etwa 90 000 Giftgasopfer zu beklagen. Etwa eine Million Soldaten erlitt Vergiftungen mit zum Teil langwierigen Spätfolgen.

Zu Beginn des Gaskrieges war der Einsatz besonders effizient, mit zunehmender Gasschutzausrüstung und Ausbildung wurden die Kampfstoffeinsätze weniger wirksam. Die Todesraten durch Kampfstoffe blieben im Vergleich zu denen anderer Waffensysteme relativ gering, der Todeskampf war äußerst qualvoll und zog sich oftmals lange hin.

Als Spätfolgen wurden vorübergehende oder dauernde Blindheit, Hautverätzungen und Lungenschäden bekannt. Im Verlauf des Ersten Weltkrieges wurde klar, dass sich der Einsatz von chemischen Kampfstoffen von einer billigen und anfangs „human“ bezeichneten Waffe zu einem grausamen Waffensystem entwickelte, das in keinem Verhältnis zur Effizienz der Anwendung stand. In keinem Frontabschnitt gelang der Übergang zum langfristigen Bewegungskrieg. Nicht unerwähnt bleiben darf auch die permanente psychische Belastung der Soldaten, die sich durch ständige Gefahr eines Gaseinsatzes oder durch das Tragen der Gasmasken (erschwerte Sicht und Atmung) ergab.

Der Giftgaskrieg brachte schließlich die Gründung einer neuen Truppengattung mit sich, die sich hauptsächlich mit dem Gaskampf (Gasabwehr und -einsatz) beschäftigte und sich in allen Ländern während des 20. Jahrhunderts weiterentwickelte. Die Militärmedizin gewann aufgrund der Behandlung zahlreicher Giftgasgeschädigter neue Erkenntnisse im Bereich der Therapie von Kampfstoffverletzten, ein Wissen, auf das man Jahrzehnte später zurückgreifen sollte, als in den 1980er-Jahren iranische Giftgasopfer in europäische Kliniken zur Behandlung gebracht wurden.

Trotz des neuerlichen Verbotes der Anwendung chemischer Kampfstoffe im Genfer Protokoll des Jahres 1925 wurden die tatsächlichen und vermeintlichen Erfolge der Gaswaffe beispielgebend für die Kampfstoffeinsätze Spaniens gegen die Rif-Kabylen in Marokko (1922 bis 1927) oder Italiens gegen Äthiopien (1935/36). Im Zweiten Weltkrieg blieb der massive Einsatz chemischer Kampfstoffe aus, dennoch wurden intensive Gasschutzvorbereitungen (Luft- und Zivilschutz) unternommen und in Deutschland neue, giftigere Nervenkampfstoffe entwickelt, die nach 1945 in der Entdeckung der V-Stoffe (VX) und der Binärtechnik gipfelten. Haut- und Nervenkampfstoffe behielten auch in der Ära des Kalten Krieges ihre Bedeutung als hochtoxische oder Geländekampfstoffe, vor allem in der „Dritten Welt“.

Der massive Einsatz chemischer Kampfstoffe durch irakische Truppen gegen die kurdische Zivilbevölkerung und gegen iranische Truppen in den 1980er- Jahren schockierte die Weltöffentlichkeit und ermöglichte den Weg zur 1993 in Paris unterzeichneten Chemiewaffenkonvention (CWK). Ihr Ziel, die vollständige Vernichtung sämtlicher Chemiewaffenbestände, einhundert Jahre nach dem Beginn des ersten „Giftgaskrieges“ war damit in greifbare Nähe gelangt. Sorge für die erstmals vollständige Abrüstung einer kompletten Sparte von Massenvernichtungswaffen trägt die OPCW, die Organization for the Prohibition of Chemical Weapons in Den Haag, die sich allerdings neuen Herausforderungen stellen muss: beispielsweise der möglichen Anwendung chemischer Kampf- und Gefahrstoffe im Rahmen terroristischer Akte oder der Gefahren, die sich durch vielerorts und tonnenweise ins Meer versenkte oder vergrabene Chemiewaffen für Mensch und Umwelt ergeben.

Oberrat Oberstleutnant Erwin Richter, MA; Abteilung Weiterentwicklung & höhere Fachausbildung an der ABCAbwS, UN-Waffeninspektor für biologische Waffen bei UNSCOM und UNMOVIC im Irak (1994 und 2001 bis 2002).